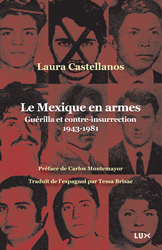

«Le Mexique en armes» de Laura Castellanos

Laura CASTELLANOS, Le Mexique en armes, Guérilla et contre-insurrection 1943-1981, traduit de l'espagnol par Tessa Brisac, Editions Lux, 2010.

Présentation de l'éditeur :

Le Mexique a connu un cycle quasi ininterrompu de révoltes armées et de guérillas au cours du XXe siècle. Qu'ils soient animés par la revendication de l'accès à la terre ou par l'idéal de la révolution socialiste, tous ces soulèvements ont entraîné la même riposte brutale des autorités : emprisonnement, torture, exécutions sommaires et disparitions forcées.

Le Mexique a connu un cycle quasi ininterrompu de révoltes armées et de guérillas au cours du XXe siècle. Qu'ils soient animés par la revendication de l'accès à la terre ou par l'idéal de la révolution socialiste, tous ces soulèvements ont entraîné la même riposte brutale des autorités : emprisonnement, torture, exécutions sommaires et disparitions forcées.

Le Mexique en armes est le premier livre qui offre une vue d'ensemble des mouvements armés de ce pays. Cet ouvrage rend compte de l'histoire de ces révolutionnaires qui, voulant prendre le ciel d'assaut, et ayant le plus souvent fini par connaître l'enfer de la répression, n'en ont pas moins incarné un exemple de courage et de dévouement. Basé sur des centaines d'entrevues effectuées par une équipe de chercheurs et rédigé avec finesse par Laura Castellanos, cet habile récit journalistique donne la parole aux acteurs, réchappe les témoignages et les documents, met de l'ordre dans l'histoire et fait comprendre les idées et la geste du Mexique rebelle, guérilléro, qui se lance dans la lutte armée parce que toutes les autres voies lui sont interdites.

Laura Castellanos est journaliste. Elle a notamment écrit pour les quotidiens mexicains La Jornada, El Universal et Reforma et pour la revue Gatopardo. Sa série d'entretiens réalisés avec le sous-commandant Marcos a été publiée sous le titre Corte de caja en 2008.

Extrait du chapitre 4 : "Guérilla urbaine : ce qui n'était pas dans les journaux"

Chapitre 4 (p. 205-224) reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Lux

Ce 23 mai 1975, jour de grosse chaleur, Echeverría fait une grande tournée dans la région du Guerrero dévastée par la répression. Cinq mois ont passé depuis la mort de Lucio et le président sait qu'il a une lourde dette envers la sierra d'Atoyac. Il l'a déclaré lui-même à la presse. Quelques semaines après l'entrée en fonctions du gouverneur Rubén Figueroa, il rend visite aux principaux chefs-lieux de la Sierra Madre del Sur qui ont alimenté le PDLP. Il s'arrête à Zihuatanejo, Petatlán, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, San Jerónimo et Atoyac - reconnue comme la commune à problèmes - pour proposer un « pacte de travail constructif », qui permettra d'en finir avec la « lâche violence ». Sur la place d'Atoyac, celle du massacre qui a jeté Lucio dans la lutte armée, les petits yeux d'Echeverría voient, au milieu de la foule de visages de paysans, ceux de femmes en larmes, jeunes et vieilles, qui racontent qu'elles ne savent plus où chercher les membres de leurs familles - on parle de 800 personnes - qu'elles ont vu emporter. Le président les ignore, il est lancé dans un discours de réprimande qui fait directement allusion à l'enlèvement de Figueroa, et qui sera publié dans Excélsior :

Les cris d'Echeverría, en pleine envolée, sont interrompus par la voix plaintive de María Romelia Martínez : « Je veux voir mon fils ! Il n'a rien fait, il travaillait son champ ! » Le président répond immédiatement :

La promesse flotte dans l'air brûlant, dans la tension de la foule. Et s'évapore aussitôt. La vieille Andrea Pérez de Vargas, le visage innondé de larmes, s'exclame devant le journaliste d'Excélsior : « Il me manque deux fils et un petit-fils : Juan, Agustín et Francisco. » Le désespoir dû à l'incertitude - un des éléments de la stratégie de guerre psychologique - a joué son rôle, car la vieille femme en pleurs exprime le doute révélateur : « Tout ce qu'on veut savoir, c'est s'ils sont morts ou si nous devons continuer de les attendre. » Les gouvernements d'Echeverría et de Figueroa vont maintenant affronter un autre genre d'armée, fragile et profondément douloureuse. Celle des centaines de femmes de la vie desquelles a été arrachée une autre femme comme elles, paysanne et analphabète, ou qui ont perdu un fils, un frère, un père, un mari. Plongées dans la terreur, la faim et l'angoisse, elles sont aussi chaque jour obligées de passer outre à leur propre douleur non seulement pour rechercher leurs disparus, mais pour assumer seules la responsabilité et la garde de nombreux enfants orphelins, d'hommes et de femmes âgés et malades. Dans l'autre camp, les victimes sont les mêmes. Les mères, veuves, orphelins et autres parents des soldats tombés dans les embuscades, des caciques ou des délateurs exécutés par l'ACNR et le PDLP, et même les fils de Margarita Saad, enlevée et exécutée par les FAR, se sentent eux aussi abandonnés par le gouvernement. Dans un encart publié dans Excélsior le 31 août 1975, ils exigent qu'Echeverría et Figueroa mettent un terme au climat de violence que créent, affirment-ils, les derniers réduits du PDLP. Eux aussi ont des disparus. Ils demandent où sont les leurs, en particulier 34 soldats qui sont peut-être tombés au combat ou dans des embuscades, et dont ils ne savent rien. Ils affirment qu'il y a eu 33 personnes exécutées par les guérillas et qu'ajoutés aux soldats disparus, ils ont laissé en tout 300 enfants orphelins. Et ils protestent : « La vie de nos maris ou de nos frères n'a donc aucune valeur ? Le sang de nos pères et de nos frères ne signifie donc pas la même chose que celui de tout être humain ? »

La pluie de pierres

En 1975, Echeverría n'a plus qu'un an à gouverner et il nourrit l'ambition de devenir Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) ou d'obtenir le Prix Nobel de la paix. Cet homme grandiloquent, accusé de populisme et de dogmatisme par la gauche mexicaine, a tenté de se tailler une image d'homme d'État, leader du tiers-monde, défenseurs des droits humains et économiques des pays pauvres, nationaliste, visionnaire. Cette année-là, il envoie un message à l'assemblée générale de l'ONU pour exhorter les pays membres à suivre l'exemple du Mexique, qui a rompu toutes relations avec la dictature de Francisco Franco en Espagne. Il se rend à Cuba, où Fidel Castro le reçoit chaleureusement, car le gouvernement mexicain, résistant aux pressions des États-Unis, a refusé de rompre avec l'île et vient de proposer à l'Organisation des États américains (OEA) de rétablir avec elle des relations commerciales normales. En 1975, la fureur anticommuniste déchainée par les États- Unis en Amérique latine a fini par engendrer un cauchemar qui déploie ses ailes : le Plan Condor. Les dictatures déjà en place, ou sur le point de s'imposer par des coups d'État, au Chili, en Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et en Bolivie, créent une base de données commune. Elles mettent en place un réseau continental de services de renseignements qui opère au mépris des frontières pour séquestrer, torturer, violer, faire disparaître ou exécuter des dizaines de milliers d'opposants, hommes et femmes, aux régimes militaires, quel que soit leur pays de résidence. Echeverría, au même moment, gagne la sympathie de la gauche sud-américaine persécutée en ouvrant largement à des centaines de victimes exilées de la dictature chilienne - et plus tard, des dictatures argentine et uruguayenne - la vie universitaire, culturelle et économique du Mexique. Vers l'extérieur, le geste fraternel. À l'intérieur du pays, des centaines d'hommes et de femmes disparus ont été enlevés, et exécutés ou séquestrés dans des prisons clandestines, accusés d'activités subversives. La majorité d'entre eux étaient des paysans du Guerrero, mais une autre partie importante était issue des rangs des étudiants des villes, anciens militants des JC ou chrétiens radicalisés qui avaient pris les armes après avoir assisté aux massacres de 1968 et 1971 dans la capitale, ou à la répression des mouvements étudiants du Michoacán, de Puebla, du Jalisco, du Chihuahua, d'Oaxaca, du Nuevo León, du Sonora et du Sinaloa. En 1975, tous les groupes armés, sans exception, ont été frappés par la répression et plusieurs ont été définitivement écrasés. À l'époque, le contrôle de la quasi-totalité des moyens de communication empêche l'opinion publique nationale et internationale d'avoir connaissance de ce chapitre sanglant de l'histoire nationale qui sera bientôt baptisé « la guerra sucia », la guerre sale. Il faudra attendre 30 ans pour que s'ouvrent les archives officielles qui établissent la responsabilité de Luis Echeverría. Pourtant, même en 1975, l'aspirant au Nobel trébuche parfois. Une pluie de pierres lui a créé un sérieux problème politique. Trois mois avant sa tournée d'Atoyac, il avait pris la décision téméraire de s'aventurer dans la Cité universitaire, sous le prétexte de l'inauguration de l'année universitaire. Pour la première fois depuis le massacre de 1968, un président entrait à l'Université nationale. À la faculté de médecine, une foule furieuse l'attendait. Il discuta avec quelques étudiants et dût sortir sous une pluie de projectiles, de pots de fleurs cassés et de pierres. Une pierre rebondit sur son crâne chauve. Le 2 octobre n'était pas oublié.

Mexico 1968

Barry Carr remarque dans La gauche mexicaine au xxe siècle que dans le Mexique des années 1960, celui du fameux « miracle mexicain », une croissance économique soutenue se combinait avec une grande stabilité monétaire, l'industrie pétrolière et manufacturière se développait, les salaires réels des travailleurs augmentaient, les dépenses d'éducation et de santé progressaient et le pays commençait à entrer dans la société de consommation. Cependant, sur la scène politique, l'offensive était devenue féroce. Jaramillo est assassiné en 1962 ; le mouvement de Salvador Nava à San Luis Potosí est dissous (1) ; plusieurs massacres endeuillent les manifestations pacifiques sur les places du Guerrero ; le mouvement des médecins de 1964-1965 est écrasé ; l'Université nicolaïte du Michoacán est occupée militairement et, un an plus tard, c'est le tour de celle du Sonora. Tandis que toute tentative de lutte armée est étouffée dans le sang, le minuscule Parti communiste mexicain reste persécuté, privé d'existence légale, et plusieurs dirigeants du mouvement des cheminots sont toujours emprisonnés, comme Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Alberto Lumbreras et Hugo Ponce de León, dix ans après la lutte pour l'autonomie et la dignité syndicales. Pendant que de vieux militants languissaient en prison, de nouveaux visages ont surgi dans l'activisme social. La prolétarisation des campagnes et l'exode rural, la répression des mouvements ouvriers et enseignants de 1957-1959, la consolidation des institutions corporatistes et corrompues de l'État, la massification de la vie urbaine, la sclérose du PCM, la soumission officielle du PPS et le concile Vatican II qui se prononçait pour « l'option pour les pauvres » avaient provoqué, selon l'analyse de Carr, le surgissement de nouveaux acteurs sur la scène nationale : journaliers agricoles et paysans sans terres (au lieu des ejidatarios), fonctionnaires, chrétiens radicalisés, organisations de quartier constituées en majorité de femmes qui exigent des logements et des services urbains, et hommes et femmes de plus en plus critiques et politisés dans les institutions d'enseignement des villes. – Cependant, dans les années 1960, le drapeau de la lutte démocratique était d'abord brandi par les jeunes qui avaient accédé aux écoles normales rurales et aux écoles secondaires et supérieures des grandes villes. Cela était en partie dû au fait que le milieu étudiant mexicain n'était pas étranger à la révolte des jeunes de cette décennie et à la libération des femmes qui participaient de plus en plus à la politique. Les plus politisés faisaient circuler les œuvres de Marx, Lénine ou de Mao Zedong. Des milliers de jeunes militaient dans les JC, dans le Parti populaire socialiste, ou dans l'une des deux organisations étudiantes les plus présentes à l'échelle nationale, la Centrale nationale des étudiants démocratiques (CNED) et la Fédération des étudiants paysans socialistes du Mexique (FECSM) - qui réunissait les normaliens -, tandis que leur formation chrétienne en entraînait des milliers d'autres à adhérer aux thèses de la théologie de la libération en train de naître. En même temps que cette génération admirait la jeunesse révolutionnaire qui consolidait la Révolution cubaine, elle assistait au Mexique à l'épuisement du pacte de développement économique qui avait permis l'ascension sociale des classes moyennes, et était témoin de l'aggravation de la crise des campagnes, de l'attaque implacable contre les mouvements d'opposition et de l'impossibilité d'obtenir des changements sociaux et économiques par la voie électorale. C'est dans ce contexte que cette génération allait vivre diverses expressions politiques et commencer à discuter de la pertinence de la voie armée, avant même le massacre de 1968, comme dans les cas du Chihuahua et du Guerrero. Au moment même où Genaro Vázquez et Lucio Cabañas formaient leurs organisations de guérilla, le président Díaz Ordaz avait trouvé le prétexte idéal pour montrer au monde entier le nouveau visage du « miracle mexicain ». Le Mexique avait été choisi comme siège des xixe Jeux olympiques. Mais la susceptibilité anticommuniste du président tournait à la paranoïa et engendra ce que Carlos Monsiváis appelle, dans Bulletin de guerre, Tlatelolco 1968, la « théorie du complot » : l'idée fixe du président était qu'un complot communiste international allait boycotter les Jeux pour discréditer le pays. Son obsession trouva l'occasion de prendre corps dans une bagarre de rue entre étudiants qui alimenta une fausse alerte, provoqua une intervention militaire dans des installations universitaires publiques, déclencha un surprenant sursaut d'activisme étudiant puis une réaction de répression brutale qui culmina avec la nuit tragique de Tlatelolco. Le responsable des tâches de sécurité publique, on l'a vu, était alors Luis Echeverría.

Le 2 octobre ne s'oublie pas

Le 22 juillet 1968, une bagarre entre une bande de voyous et des étudiants des écoles Vocacionales 2 et 5 de l'Institut polytechnique (IPN) (2), à la Ciudadela, provoqua une attaque violente des grenadiers dans l'enceinte de ces deux écoles. L'indignation des étudiants de l'IPN et des jeunes de la CNED trouva à s'exprimer au cours de la manifestation programmée le 26 juillet pour commémorer l'attaque de la caserne Moncada dirigée par Fidel Castro en 1953. La manifestation fut interrompue par des provocateurs qui, avec la complicité de la police, s'en prirent aux magasins qui se trouvaient sur le trajet de la marche. Quatre jours plus tard, les militaires firent irruption sur le campus de l'UNAM et les installations de l'IPN et enfoncèrent d'un tir de bazooka la porte du collège San Hildefonso. Les étudiants créèrent alors le Conseil national de grève (CNH), qui rassemblait les représentants de multiples écoles et facultés. Ce fut le début de grandes manifestations de protestation et d'une multitude d'assemblées spontanées et marathoniennes. L'occupation militaire de la Cité universitaire et du Casco de Santo Tomás, sièges de l'UNAM et de l'Institut polytechnique, provoqua la démission du recteur de l'Université nationale, Javier Barros Sierra, indigné de voir l'armée violer l'autonomie universitaire, et à partir de ce moment, il offrit son soutien inconditionnel au mouvement étudiant. Cela éveilla aussi la solidarité des professeurs universitaires et des intellectuels progressistes, ainsi que des parents des étudiants. Le gouvernement, par contre, affermit son contrôle sur la quasi-totalité de la presse et des médias et procéda à l'arrestation de plus d'un millier d'étudiants. Le CNH prit pour mot d'ordre la défense des « six points de la plateforme de revendications ». Les « six points », inlassablement répétés, étaient les suivants : libération des prisonniers politiques (dont les vieux dirigeants des cheminots) ; destitution des généraux Luis Cueto Ramírez et Raúl Mendiolea, chefs du corps des grenadiers et de la police, responsables des abus contre les étudiants ; dissolution du corps des grenadiers ; abrogation des lois qui instituaient le délit de « dissolution sociale », promulguées pendant la Seconde Guerre mondiale comme mesures d'urgence et utilisées depuis pour emprisonner légalement les militants et dirigeants d'opposition ; et indemnisation des familles des morts et des blessés tombés à partir des manifestations du 26 juillet. Les autorités ont fait la sourde oreille et la « théorie du complot » atteignit son point culminant le 2 octobre. La manifestation réalisée devant l'immeuble Chihuahua de l'Unité Nonoalco- Tlatelolco (3), signale Monsiváis dans Tlatelolco 1968, rassembla environ 5 000 personnes, étudiants et familles solidaires, beaucoup d'entre elles habitantes de l'Unité. Elle fut encerclée par des soldats et des véhicules militaires, des francs-tireurs portant des armes de gros calibres et postés dans plusieurs des immeubles, des officiers de l'État-major présidentiel cachés dans des appartements autour de la place, et par des officiers du bataillon Olimpia, en civil, qui portaient comme signe de reconnaissance un gant ou un mouchoir blanc et qui s'étaient placés surtout dans les escaliers et les couloirs de l'entrée de l'immeuble Chihuahua. Deux feux de Bengale lancés d'un hélicoptère servirent de signal pour le franc-tireur chargé de tirer sur le général José Hernández Toledo et de justifier ainsi l'attaque militaire contre la foule sans défense. La fusillade qui suivit, raconte Monsiváis, dura plus d'une demi-heure. Des corps d'enfants, d'hommes et de femmes jeunes ou vieux, restèrent étendus sur la place. Plus de 2 000 personnes furent arrêtées et, à part Excélsior de Julio Scherer, la revue ¿ Por qué ? de Mario Menéndez et Siempre ! de José Pagés Llergo (avec son supplément culturel dirigé par Monsiváis), tout le reste de la presse cacha la vérité. Dix jours plus tard, Díaz Ordaz inaugurait les xixe Jeux olympiques. C'était Mexico 68.

La débandade des Jeunesses communistes

Des jeunes communistes se radicalisèrent et critiquèrent leur parti pour n'avoir pas répondu à la hauteur de l'agression. Pour eux, c'était clair : le massacre de Tlatelolco démontrait une fois pour toutes l'impossibilité d'établir le socialisme par la voie pacifique. Ils jugeaient le PCM réformiste et bureaucratique, complice de la bourgeoisie au pouvoir. Mais que pouvait faire le parti même qui avait éveillé la paranoïa présidentielle ? Depuis l'arrivée au pouvoir de Díaz Ordaz, le PCM traversait un de ses moments les plus difficiles. Ses dirigeants pouvaient à tout moment être arrêtés, ses bureaux perquisitionnés. Et, si le parti lui-même avait eu peu d'influence dans le mouvement de 1968, certains de ses dirigeants les plus connus étaient membres des Jeunesses communistes et des douzaines de ses militants souffrirent la persécution et l'emprisonnement arbitraires. Un an plus tôt, en 1967, signale Aurelio Cuevas Díaz dans Le Parti communiste mexicain, 1963-1973, le PCM était parvenu à porter à un sommet historique le nombre de ses jeunes militants : entre cinq et six mille, avec une forte présence dans les écoles normales rurales du pays et des sections locales dans les États de Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Basse Californie, Sinaloa, Jalisco et Tamaulipas. Après 1968 commença la débandade. En 1969, Díaz Ordaz fit occuper militairement les écoles normales rurales pour démanteler la Fédération des étudiants paysans socialistes et la Centrale nationale des étudiants démocratiques, organisations clés pour les Jeunesses communistes, et des centaines de militants furent renvoyés de leurs écoles. La direction du PCM tenta de contenir leur indignation et les critiques contre elle redoublèrent. Le parti essayait alors de canaliser le mécontentement des jeunes dans une campagne pour l'abstention aux élections présidentielles, justifiée par l'absence de droits électoraux et la répression du mouvement démocratique. La campagne, bien entendu, ne pouvait enrayer la machine bien rôdée du PRI. Le mois où Echeverría entrait en fonction, en décembre 1970 (4), se tint le troisième Congrès national des JC à Monterrey. Les militants se sentaient frustrés, épuisés, et furieux contre la direction du PCM qui refusait de radicaliser ses positions. Dans ce contexte, une fraction rompit avec le parti et opta pour la lutte armée ; elle prit ensuite contact avec des militants des principales sections locales. D'autres jeunes communistes entreprirent de leur côté de former d'autres groupes armés. Des centaines de militants abandonnèrent le parti. Quand Luis Echeverría assuma la présidence, deux ans avaient passé depuis Tlatelolco. Plusieurs dirigeants étudiants étaient toujours en prison, d'autres s'étaient réfugiés à l'étranger. Dès le début de son mandat, Echeverría fit des efforts de rapprochement avec ce qui restait d'une gauche affaiblie et divisée. Son gouvernement avait commencé par relâcher les deux principaux représentants du mouvement des cheminots de 1958-1959 : Valentín Campa et Demetrio Vallejo. Le 9 avril 1971, il libéra le premier groupe d'étudiants prisonniers. Une semaine plus tard, il donna possession à plus d'un millier de familles paysannes de 238 000 hectares de terres reprises à la compagnie Bosques de Chihuahua. La puissante entreprise forestière contre laquelle avaient lutté Arturo Gámiz et les siens perdait ainsi près du quart de son territoire. Le gouvernement accorda aussi le droit de vote à 18 ans et abaissa l'âge d'éligibilité à un siège de député ou de sénateur. Ces gestes faisaient partie de ce que le président appelait sa croisade pour « l'ouverture démocratique », croisade anéantie six mois après son arrivée au pouvoir par le massacre du 10 juin 1971, le « jeudi de Corpus ». Dans le milieu étudiant, deux courants commençaient à se dessiner, qui conduisaient à la rupture. Le premier défendait l'idée que l'objectif principal de la lutte des étudiants devait être la démocratisation de l'éducation. Le deuxième contestait « l'ouverture démocratique » d'Echeverría et choisit de porter sa lutte hors des écoles et des universités pour instaurer, par la « révolution politique », ce qu'il appelait la « dictature du prolétariat ». La radicalisation de ce deuxième courant et la violence des actions gouvernementales provoquèrent, après le Jeudi de Corpus, le surgissement d'une vague de guérillas qu'Echeverría ne réussit pas à contenir. Son gouvernement fut marqué, du début à la fin du sexennat, par la présence de plus d'une vingtaine de groupes armés, en grande partie spontanés et mal préparés, qui agissaient aux quatre coins du pays. Le premier de ces groupes de guérilla urbaine surgit précisément en décembre 1970, au moment où Echeverría entrait en fonctions et où les JC étaient en perte de vitesse. Il s'appelait le Mouvement d'action révolutionnaire (MAR). Ce chapitre aborde chronologiquement le processus de radicalisation qui se développe dans diverses grandes villes du Mexique à la fin des années 1960 et pendant la première moitié des années 1970. Il s'attache en particulier aux années 1971-1975, celles de la plus intense activité subversive dans les villes. Les particularités de chacune des organisations sont présentées au fur et à mesure de leur apparition sur la scène nationale. Par exemple, le MAR est le seul groupe qui reconnaît avoir suivi un entraînement à l'étranger ; pour leur part, les Commandos armés du peuple (CAP), le Front urbain zapatiste (FUZ) et la Ligue de communistes armés (LCA) étaient formés de noyaux réduits de combattants. Ces années-là ont lieu aussi des mouvements étudiants dans les villes de Monterrey, Chihuahua, Guadalajara et Culiacán, qui sont brutalement réprimés. De leurs rangs, ainsi que du mouvement étudiant de la capitale, allaient naître trois des organisations armées qui eurent le plus d'impact sur l'opinion publique de l'époque : la Ligue communiste du 23 Septembre, les FRAP et UP.

Le Mouvement d'action révolutionnaire

Le 16 mars 1971, trois mois après l'arrivée d'Echeverría à la présidence, le Mexique découvre dans les journaux du matin une nouvelle qui occupe toute la Une d'Excélsior : « Guérilleros », annoncent les gros titres. Les photos des détenus, parmi lesquels il y a trois jeunes femmes, reflètent le découragement et la peur. Ils ont été torturés et sont maintenus en isolement depuis un mois. Il s'agit d'une partie de la direction du MAR, qui a été capturée à la suite de sa première action, l'attaque à main armée de la succursale de la Banco de Comercio de Morelia, le 18 décembre 1970. Le pire choc pour la classe politique et économique au pouvoir est d'apprendre que ces révolutionnaires ont reçu un entraînement militaire en Corée du Nord. Ce groupe est né à la suite du mouvement étudiant du Michoacán, de la première Conférence tricontinentale de 1966 à Cuba qui a soulevé son enthousiasme - et il a vu le jour à Moscou. En effet, depuis 1965, plus d'une centaine de jeunes communistes se sont présentés à l'Institut d'échanges culturels mexicano-russes de la colonia Roma deMexico pour demander une bourse d'études. Ils voulaient aller étudier à l'Université Patrice Lumumba d'amitié entre les peuples, à Moscou, ainsi nommée en l'honneur du premier ministre de la République démocratique du Congo assassiné en 1961. D'autres y sont partis avec l'aide du PCM. Fidèles à la ligne du parti, lecteurs des classiques du marxisme-léninisme, ils traversaient l'océan pour étudier dans le pays qui avait mené la première révolution prolétarienne, le premier à avoir entrepris, sous la direction de Vladimir Ilitch Lénine, la construction d'un régime socialiste. Ils étudiaient l'économie, la chimie, la littérature, le cinéma, la philosophie, et suivaient avec passion les évènements de la guerre froide alors en cours, discutaient avec véhémence de la scission entre la Chine et l'Union soviétique, de la Révolution cubaine, de la guerre de Corée et de l'intervention militaire états-unienne au Vietnam. Ils se gardaient bien de critiquer les attitudes totalitaires et bureaucratiques de leurs hôtes - sujet épineux qui avait entraîné l'expulsion d'étudiants d'Indonésie et du Honduras - parce qu'ils pensaient que, malgré toutes ses erreurs, l'État soviétique était d'abord l'adversaire principal du capitalisme décadent. Un groupe de boursiers, formé de Fabricio Gómez Souza, Camilo Estrada, Alejandro López Murillo, Martha Maldonado et Salvador Castañeda, alla plus loin et entreprit d'élaborer ses propres analyses. Ils étaient certains que la débâcle du capitalisme et de l'État mexicain était commencée, adhéraient aux idées révolutionnaire marxistes-léninistes, partageaient le même enthousiasme pour l'expérience des Cubains, des Algériens et des Tupamaros uruguayens, et croyaient qu'au Mexique, des focos de guérilla dans les campagnes et les villes pouvaient produire une alliance ouvrière et paysanne qui formerait une armée révolutionnaire capable de renverser le capitalisme. Mais ils n'étaient par au bon endroit. L'État soviétique ne défendait pas la voie révolutionnaire. Il assumait la thèse stalinienne selon laquelle la chute du capitalisme, à son heure, créerait les conditions qui permettraient au prolétariat de déclencher la transition pacifique vers le socialisme. La plupart des jeunes boursiers étaient des inconditionnels de la ligne du PCM, elle-même calquée sur celle des soviétiques. Mais le petit groupe radical, à l'insu de ses compatriotes et de l'État soviétique - et du reste incapable, faute de visa, de se déplacer au-delà d'un rayon de 50 kilomètres - décida de demander de l'aide à un autre pays du bloc socialiste pour créer sa guérilla.

La route de Pyong-Yang

Les jeunes gens élaborèrent leurs plans en cachette, à Moscou. Ils allèrent frapper aux portes des ambassades du Vietnam, d'Algérie, de Chine et de Cuba, vivants exemples de lutte armée, pour leur demander un entraînement militaire. Ils reçurent partout un refus catégorique (5). Mais à l'ambassade de la Corée du Nord, ils trouvèrent des oreilles attentives. Le peuple coréen, divisé par la guerre froide, avait souffert au début des années 1950 d'une guerre d'intervention brutale, qui avait fait près de deux millions de victimes. Vers la fin des années 1960, la Corée du Nord, fortement militarisée et appuyée sur un nationalisme profond, était en pleine reconstruction et continuait de mener des opérations défensives et offensives contre la Corée du Sud. Finalement, 60 jeunes Mexicains furent recrutés et transférés en trois groupes successifs vers une base militaire nord-coréenne, près de Pyong-Yang. Le prix du voyage fut payé en partie par le gouvernement nord-coréen, en partie par les jeunes militants eux-mêmes. Chaque groupe reçut en moyenne six mois d'entraînement, entre janvier 1969 et octobre 1970. Certains de ces apprentis combattants appartenaient à la Ligue léniniste Spartacus, scission radicale du PCM, et la grande majorité avait fait partie du mouvement étudiant de l'Université nicolaïte au Michoacán. Cette université, écrit Aurelio Cuevas, avait été au début des années 1960 le « centre de rayonnement » de l'agitation étudiante au Mexique. En 1962, le mouvement étudiant avait tenté d'empêcher la destitution du recteur, le philosophe de grande réputation Eli de Gortari, et la répression avait causé la mort d'un étudiant. Un an plus tard, les étudiants du Michoacán brisaient le contrôle corporatiste du PRI sur les écoles et créaient la CNED, qui devint le lieu de rassemblement des jeunes communistes qui exigeaient la liberté politique et un système éducatif autonome et doté de moyens suffisants. En 1966, ils occupèrent les rues pour empêcher la hausse des tarifs du transport public à Morelia, l'armée occupa la ville et l'ancien collège de San Nicolás, et un autre étudiant fut tué. L'esprit de la Révolution cubaine s'était emparé de la terre de Lázaro Cárdenas, et 1968 fut la goutte qui fit déborder le vase, raconte Rogelio Raya :

Ils ne réussirent pas à les convaincre. En 1969, le Michoacán fournissait son quota de militants pour la fondation du MAR.

Le campement

D'autres, hommes ou femmes, avaient été recrutés dans les villes de Mexico, Chihuahua, Oaxaca, Monterrey et Veracruz. Le campement, situé en pleine montagne coréenne, était constitué d'un groupe de cabanes qui pouvaient loger chacune dix personnes. Ils y apprirent les rudiments de la défense individuelle, de l'usage des armes, pratiquèrent le tir au mortier et au bazooka, étudièrent l'utilisation des explosifs et les communications radio. L'activité commençait tôt au campement :

En novembre 1970, les jeunes militants du groupe sont de retour au Mexique. Ils ont été répartis en quatre secteurs : recrutement, éducation politico-militaire, expropriations et exploration, et envoyés dans plusieurs zones du pays. À Jalapa, Toluca, Salamanca, Guadalajara et Acapulco, ils ont établi des écoles d'entraînement. Le MAR entre en action le 18 décembre 1970, avec « l'expropriation » de plus d'un million de dollars à la Banco de Comercio de Morelia. Deux mois plus tard, il subit un premier revers : l'arrestation de trois femmes et 16 hommes, le tiers du contingent entraîné en Corée, à cause des soupçons que l'école de Jalapa a éveillés chez les voisins (l'un d'entre eux était policier). Le 15 mars 1971, un mois après leur détention, la nouvelle est rendue publique. Gómez Souza, professeur et syndicaliste de Veracruz, est désigné par la presse comme un des principaux dirigeants. Le séjour à Moscou de la direction du MAR et son entraînement en Corée du Nord déchaînent alors un scandale diplomatique sans précédent. La Corée du Sud profite de l'orage pour laisser filtrer à la presse mexicaine une information selon laquelle le campement où le MAR a reçu son entraînement aurait hébergé 7 000 guérilleros originaires de divers pays d'Amérique latine. Ils accusent les Nord-Coréens, les Chinois et les Russes d'un complot dont seraient complice les Jeunesses communistes mexicaines. Le 17 mars, un Luis Echeverría bouillant d'indignation déclare à la presse : « Partons de ce principe : le Mexique ne crée de problèmes à personne ; il est aujourd'hui victime d'une agression, alors qu'il a proclamé qu'il veut une coexistence pacifique et le respect mutuel, pour que les échanges culturels et commerciaux ne soient pas ralentis. » Un jour plus tard, sans explication, plusieurs diplomates soviétiques sidérés sont expulsés du pays : Dimitri A. Diakonov, attaché commercial ; Boris Boskoboinikov et Oleg M. Netchiporenko, deuxièmes secrétaires, et un autre fonctionnaire de l'ambassade, Alexandre Bolchakov. Le gouvernement soviétique se déclare surpris ; les dirigeants communistes chiliens et italiens accusent la CIA d'« affabulation antisoviétique », et la revue Selecciones del Reader's Digest publie un article à sensation où il est question d'une conspiration de la police secrète soviétique, le KGB, en terre mexicaine. Les intellectuels mexicains accusent soit l'extrême-droite soit la gauche internationale et dans la presse apparaissent d'innombrables placards de soutien à Echeverría. Personne ne voulait admettre, raconte Rogelio Raya, qu'il s'agissait uniquement du projet audacieux et naïf d'un groupe d'étudiants mexicains. Quatre des inculpés obtinrent leur liberté sous caution. Les autres furent accusés des délits de conspiration, incitation à la rébellion, association de malfaiteurs, détention d'armes, vol avec violence, homicide et falsification de documents officiels. La section d'éducation politico-militaire avait été arrêtée en bloc. Les autres sections, intactes, continuèrent leur activité, mais sans se revendiquer du nom de l'organisation. La police publia les photos de sept personnes suspectées de faire partie du MAR ; l'une d'elles était Martha Maldonado, fondatrice de l'organisation et fille d'un ancien gouverneur de Basse-Californie, Braulio Maldonado. Le 9 juin 1971, la police arrête trois autres membres du MAR qui ont aussi été boursiers à Moscou : José Candelario Pacheco, José de Jesús Pérez et Pedro Leyva. Le lendemain tombait un jeudi.

Le Jeudi de Corpus

Pendant que le MAR se réorganisait, le mouvement étudiant de la capitale s'apprêtait à descendre dans la rue pour la première fois depuis 1968. Par solidarité, il allait manifester son soutien aux étudiants de l'Université autonome du Nuevo León (UANL). L'année 1971 avait été marquée par une intense activité syndicale et étudiante dans cet État du Nord, le troisième pôle industriel du pays, où se développait la lutte étudiante la plus importante de l'après 1968. Les étudiants de l'UANL s'élevaient contre la « loi organique universitaire » élaborée par le gouverneur Eduardo Elizondo et le Congrès local, qui réduisait à un dixième leur représentation et celle des professeurs dans l'instance créée pour décider des affaires de l'institution. Sur 27 écoles dépendant de l'Université, 16 se mirent en grève au début du mois de mai. Le mécontentement des étudiants, professeurs et employés syndiqués de l'UANL se se propagea dans tout le pays et le ministre de l'Éducation, Víctor Bravo Ahúja, essaya sans succès de jouer les médiateurs. La manifestation de soutien organisée à Mexico était convoquée pour le 10 juin. Une foule de manifestants partit des diverses écoles de l'Institut polytechnique national (IPN) et du Casco de Santo Tomás vers le Monument à la Révolution. Deux fois, la police voulut leur barrer le passage. Le cortège des manifestants avançait par le boulevard México-Tacuba, le long de l'école normale supérieure, quand un cri retentit :« Les Faucons ! Les Faucons ! » Trois cents hommes en civil, entraînés au combat au corps à corps et armés de barres de fer, de bâtons, de fusils et de fusils-mitrailleurs, attaquèrent la foule. Il s'agissait bien du groupe paramilitaire qu'on appelait « los Halcones », les Faucons. Le bilan établi et non publié par le ministère de l'Intérieur fait état de 15 morts et 85 blessés, plusieurs gravement (8). Echeverría rejeta la responsabilité de l'agression. Il ordonna une enquête et se contenta de destituer Alfonso Martínez Domínguez, chef du Département du District fédéral (9) et Rogelio Flores Curiel, chef de la police de la capitale. Le mouvement étudiant du Nuevo León fut saisi d'horreur en apprenant la nouvelle. Plusieurs groupes armés allaient naître en son sein, ainsi que l'embryon de ce qui allait devenir deux ans plus tard la Ligue communiste du 23 Septembre. À l'échelle nationale, la tempête se déchaînait. Une indignation profonde s'empara de divers groupes d'étudiants. Ils étaient privés de tout espace politique légal et voyaient détruits d'un seul coup leurs espoirs d'une société plus égalitaire. Ils étaient convaincus que l'État qui les réprimait ne pourrait jamais être renversé sans lutte armée et décidèrent de se lancer à l'avant-garde de la révolution en marche. Les premiers groupes, au départ sans relations entre eux, surgirent dans les villes, maladroits et téméraires, certains mêmes naïfs. Inspirés par d'autres jeunes des villes qui avaient pris les armes en Uruguay, ils organisaient vols à main armée et enlèvements pour « exproprier » le capital de la bourgeoisie au pouvoir et financer leurs projets révolutionnaires ; leurs actions étaient isolées des masses et du mouvement ouvrier qui resurgissait avec force ; ils déclaraient la guerre à l'État soumis à l'impérialisme « yanqui », ainsi qu'à la gauche légale qu'ils jugeaient timorée et complice du système capitaliste. Au Mexique, les organisations abandonnaient la thèse du foco guérillero paysan proposée par Che Guevara (ils n'utilisaient plus son manuel, La guerre de guérilla, que de manière tactique) et reprenaient les idées du Brésilien Carlos Marighella qui, dans son « mini-manuel du guérillero urbain » attribuait la direction révolutionnaire au secteur de la classe moyenne urbaine et des étudiants. La grande majorité de ces organisations étaient formées de garçons et de filles d'à peine 20 ans, lycéens ou étudiants, nés dans des familles de classe moyenne ou populaire, fils et filles de n'importe quelle famille mexicaine de la classe moyenne. Hommes d'ordre et d'expérience, Mario Moya Palencia, ministre de l'Intérieur et Fernando Gutiérrez Barrios, son nouveau second, avec leurs agents de la Direction fédérale de sécurité appuyés par des éléments militaires, disposeront de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour les combattre à mort, en toute impunité. Les hommes et les femmes arrêtés seront séquestrés et torturés dans des prisons clandestines, cachots, caves, greniers ou toilettes de diverses installations policières ou militaires. De nombreux témoignages ultérieurs permettent de situer quelques-unes des prisons secrètes de la ville de Mexico : les bureaux des Services secrets à Tlaxcoaque ; ceux de la DFS, place de la República, en face du monument à la Révolution (qui seront transférés plus tard dans la colonia Roma, rue Circular de Morelia) ; ceux de la Direction de la police et de la circulation ; une caserne de grenadiers à Tlatelolco ; une caserne de la police montée derrière la Villa de Guadalupe ; et une caserne de pompiers de la rue Manuel Gómez, entre autres. Ceux qui avaient la chance avec eux, après les tortures et les mois de réclusion dans des conditions inhumaines, seraient présentés à la justice. D'autres victimes seraient transférées aux oubliettes du Camp militaire numéro Un, d'où seuls quelques rares survivants allaient sortir et témoigner.

Notes

1. Le Dr Salvador Nava était à la tête d'un mouvement démocratique de défense des droits civiques et d'opposition au PRI. [NdE] 2. L'Institut polytechnique national est une université publique principalement scientifique et technique, située à Mexico, au Casco de Santo Tomás. Les écoles appelées Vocacionales, où on entre après le collège, font partie de l'Institut et forment les jeunes qui y feront ensuite leurs études supérieures. [NdT] 3. Unité Nonoalco-Tlatelolco : grand ensemble de logements sociaux construit au début des années 1960 à côté de la place des Trois cultures. Cette dernière, la Plaza de las Tres Culturas (référence aux cultures précolombienne, espagnole et du Mexique moderne) a été le théâtre, en 1521, de la capitulation du tlatoani Cuauhtémoc devant le conquistador Hernán Cortés, lequel y a fait massacrer plusieurs milliers d'Indiens. [NdE] 4. Au Mexique, plusieurs mois séparent l'élection d'un président (ou d'un gouverneur) de son entrée en fonctions. [NdT] 5. Les représentants cubains en Russie expliquèrent qu'ils tenaient à préserver les bonnes relations avec le Mexique, seul pays de l'OEA à maintenir des relations diplomatiques avec l'île. Salvador Castañeda, « Balance delMovimiento de Acción Revolucionaria », Para romper el silencio. Expediente abierto, Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), Mexico, février-mars 1972, p. 2. 6. Interview de Rogelio Raya et Fabricio Gómez Souza,Morelia,Michoacán, août 1996. 7. Ibid. 8. Trente et un an après le Jeudi de Corpus, les documents officiels sur le massacre ont été rendus publics. Rogelio Hernández López, « Los papeles secretos del 10 de junio. Los autores del crimen : Echeverría y su gabinete », Milenio, no 246, 10 juin 2002, p. 34-39. 9. DDF : jusqu'en 1997, le District fédéral n'avait pas d'autorité élue et était administré par le Département du District fédéral dont le chef, qui portait aussi le titre de Régent, était nommé par le président et faisait partie du gouvernement fédéral, ou cabinet présidentiel. [NdT]

Pour citer cette ressource :

Laura Castellanos, Le Mexique en armes de Laura Castellanos, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2010. Consulté le 24/01/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/mexique/le-mexique-en-armes

Activer le mode zen

Activer le mode zen