Chapitre 1. Brève histoire de l’anglais américain : une construction identitaire

1. La « grande séparation » de l’anglais britannique et de l’anglais américain

D’un point de vue historique, la séparation géographique de groupes de locuteurs qui s’inscrivaient auparavant dans des interactions régulières constitue une étape primordiale dans le processus de création de nouvelles variétés, voire de nouvelles langues. Les langues et leurs variétés évoluent toujours à travers le temps et les évolutions prennent généralement des directions différentes lorsque les locuteurs utilisent la langue dans des lieux différents. Il est aisé de comprendre que, si ces différences sont trop importantes, on assiste petit à petit à la création de nouvelles langues. C’est ainsi que le latin a évolué vers des langues différentes à partir du moment où les interactions entre les locuteurs vivant sur ce qui allait devenir par exemple le sol français ou le sol espagnol n’ont plus été assez soutenues pour maintenir une unité de langue. De la même manière, l’anglais britannique et l’anglais parlé sur le sol américain ont commencé à évoluer dans des directions différentes à partir du moment où le contact entre les locuteurs qui résidaient de chaque côté de l’Atlantique n’était plus assez régulier. Certes, une variété nouvelle n'émerge pas de manière spontanée. Elle est le fruit d’une lente évolution et elle ne fait pas table rase de l’avant : elle s’en nourrit, le fait évoluer, l’infléchit. Il y a ainsi souvent des phénomènes en germe dans la variété « mère », puis parfois des résurgences, des vestiges du passé. Cependant, toutes les variétés sont également porteuses d’innovations. À partir du moment où il y a eu séparation géographique entre les locuteurs de l’anglais en Europe et en Amérique, les innovations britanniques n’ont alors plus eu d’effet sur l’anglais américain, et vice versa. Le linguiste britannique J.C. Wells (1982) estime que l’année 1750 marque le début de ce qu’il qualifie de « grande séparation » (the great divide), c’est-à-dire le moment à partir duquel l’anglais britannique et l’anglais américain ont commencé à connaître des évolutions différentes, notamment en matière de prononciation.

L’anglais américain et l’anglais britannique sont caractérisés par un certain nombre d’innovations ayant eu lieu après 1750. Nous présentons ici celles qui sont les plus pertinentes pour ce chapitre à teneur historique. Les autres innovations, ainsi que les principales différences entre anglais américain et anglais britannique, sont présentées dans les chapitres 2 et 3, qui portent spécifiquement sur la prononciation de l’anglais américain.

- La prononciation américaine se caractérise par la délabialisation de la voyelle de l’ensemble lexical lot (les mots correspondant ne sont plus prononcés avec les lèvres arrondies). Ce changement a entraîné la fusion de lot et de palm en un phonème unique, généralement noté /ɑ/ ou /ɑː/. La Received Pronunciation (RP), prononciation britannique standard s’étant développée à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, n’existait pas encore au moment de « la grande séparation ». Or, l’émergence graduelle d’un accent britannique standard est devenue synonyme d’innovations « de prestige » (Wells, 1982), qui n’ont fait que renforcer les divergences entre les prononciations qui se sont développées des deux côtés de l’Atlantique, y compris en ce qui concerne les accents britannique et américain standard. Voici ces principales innovations britanniques :

- La plupart des variétés parlées en Angleterre aujourd’hui sont non rhotiques, alors que la plupart des variétés américaines sont rhotiques. Dans un accent non rhotique, le /r/ post-vocalique (c'est-à-dire un /r/ figurant après une voyelle et dans la même syllabe que celle-ci) n’est pas prononcé. Au contraire, le même /r/ est bel et bien réalisé dans un accent rhotique. Par exemple, le mot car correspond à /'kɑː/ dans un accent non rhotique, mais à /'kɑːr/ ou /'kɑr/ dans un accent rhotique. Historiquement, la perte du /r/ post-vocalique en Angleterre est une innovation de prestige qui a vu le jour au début du 17ème siècle dans la région de Londres. Certains locuteurs parmi les premiers colons qui sont arrivés en Amérique avant la « grande séparation » étaient donc rhotiques. En revanche, les locuteurs arrivant sur le sol américain au cours de périodes ultérieures avaient déjà un anglais non rhotique. En anglais britannique, l’affaiblissement du /r/ lié à la perte de la rhoticité a servi de déclencheur à l’apparition des diphtongues centralisantes de near, square et cure, respectivement /ɪə/, /eə/ et /ʊə/, dans lesquelles le schwa /ə/ a progressivement pris la place de /r/ par allongement compensatoire. En anglais américain, le /r/ s’étant maintenu, near, square et cure sont respectivement /ɪr/, /er/ et /ʊr/, sans schwa dans la majorité des cas.

- Les ensembles lexicaux ((Les ensembles lexicaux sont des groupes de mots qui ont une voyelle en commun, dans un même contexte et en syllabe accentuée. Chaque ensemble lexical se définit par rapport à la prononciation de cette voyelle en Received Pronunciation (RP, l’accent britannique standard) et en General American (GA, l’accent de référence aux États-Unis). L’ensemble lexical porte le nom d’un mot clé représentatif de l’ensemble de la classe de mots en question. Il est coutumier d’écrire le nom d’un ensemble lexical en lettres majuscules. Ainsi, bath désigne tous les mots dont la voyelle est /ɑː/ en RP et /æ/ en GA en syllabe accentuée. Pour plus de détails, on peut consulter : https://cle.ens-lyon.fr/anglais/langue/phono-phonetique/variations-et-innovations-phonetiques-en-anglais-americain#section-1)) trap et bath sont devenus, en anglais britannique, des voyelles distinctes en raison de l’allongement et de la rétraction de la voyelle de bath, qui a évolué de /æ/ vers /ɑː/ dans ce qui est devenu l’accent standard entre les 18ème et 20ème siècles (Wells 1982, 232), même si cela est loin d’être valable pour tous les accents britanniques. En anglais américain, cette innovation n’a pas eu lieu, et les voyelles de bath et de trap ne sont pas distinctives aujourd’hui. Cette absence de distinctivité est toujours caractéristique de la plupart des accents américains, indépendamment de la façon dont les phonèmes sont effectivement prononcés. En General American, la variété dite « standard » d’anglais américain, trap et bath sont tous deux prononcés avec la voyelle [æ].

En ce qui concerne le lexique et la grammaire, l’anglais américain qui a été façonné par les premiers colons portait en lui des traits de l’anglais britannique de l’époque de la Renaissance. Par exemple, si l’utilisation contemporaine du mot mad dans le sens de « en colère » en anglais américain est aujourd’hui perçue comme un américanisme par les Britanniques, elle était encore fréquente à l’époque de la Renaissance, comme l’était l’utilisation du terme fall pour désigner l’automne, pourtant considéré comme un américanisme aujourd’hui. Le participe passé gotten, toujours utilisé en anglais américain contemporain n’a été remplacé par got que plus tard en anglais britannique (et il en reste d’ailleurs encore des traces en anglais général, dans des participes passés comme forgotten ou begotten, ou des expressions figées comme ill-gotten gains). Ce participe passé s’est trouvé importé sur le continent américain dès les premières vagues de colonisation.

Le principe de la séparation des deux grandes variétés d’anglais étant établi, voyons à présent comment expliquer le développement et l’évolution de l’anglais américain à partir du cadre théorique proposé par le « modèle dynamique de Schneider » (2007, 2011).

2. Naissance et développement de l’anglais américain

On peut considérer que chaque nouvelle variété d’anglais est porteuse d’une forme d’identité particulière, qui est en partie due à ce que l’on qualifie généralement d’effet fondateur (founder effect ; cf. Mufwene, 1996), notamment en lien avec les schémas de colonisation initiaux. En effet, lorsqu’une communauté s’établit dans un territoire, elle y développe généralement une identité socio-culturelle qui lui est propre et qui a des répercussions linguistiques sur le long terme. Il en va ainsi des grandes régions historiques du Nord et du Sud des États-Unis. Ces différences se retrouvent également sous la forme de traits linguistiques spécifiques qui ont façonné l’identité linguistique de la région et de sa variété. Certaines de ces caractéristiques ont plus d’influence car elles représentent la langue parlée par la population fondatrice, que Mufwene (1996) n’associe pas nécessairement aux tout premiers colons. Il s’agit plutôt des locuteurs qui se démarquent les premiers par une importance socio-culturelle, voire économique et politique (Millar, 2012, 154). L’influence linguistique de cette population fondatrice tend alors à continuer sur le long terme. Le paysage linguistique des États-Unis aujourd’hui s’explique en partie par les différences linguistiques qui subsistent à travers les variétés américaines en raison d’effets fondateurs initiaux liés à des schémas de colonisation différents. D’autres phénomènes sociolinguistiques tels que les phénomènes de contact ou la mobilité sociale ont ensuite œuvré conjointement dans l’évolution de la variété initialement créée. Parmi ces phénomènes sociolinguistiques, le contact avec les populations autochtones a joué un rôle plus ou moins important en fonction de la nature des interactions entre les communautés issues de la colonisation et les communautés autochtones.

Au-delà de cet effet fondateur, Schneider (2007, 2011) propose un « modèle dynamique » (MD) qui permet de définir une identité linguistique en mouvement dans les territoires où l’anglais britannique est à l’origine arrivé par l’intermédiaire des colons. Selon lui, il existe des processus communs à la création et à l’évolution de toutes ces variétés, qu’il qualifie de variétés postcoloniales. Ces processus sont le résultat de contextes socio-historiques et de phénomènes d’accommodation entre les descendants des deux composantes sociétales d’origine que sont les autochtones et les colons. Par accommodation, nous entendons ici la façon dont les locuteurs ajustent leur manière de parler pour se rapprocher de celle des autres, aboutissant ainsi à un phénomène de convergence linguistique. Ainsi, de façon très progressive

[…] le parler de la communauté des colons se rapproche de celui de la communauté des autochtones pour créer une nouvelle variété d’anglais, dont l’émergence est en lien avec des motivations identitaires. Le MD s’articule autour de deux phases principales. Dans un premier temps, la composante sociétale des colons, c’est-à-dire la communauté qui a introduit l’anglais dans le nouveau territoire, continue à s’identifier au pays d’origine (l’Angleterre dans la majorité des cas) et se différencie clairement des autochtones. Au cours de la deuxième phase, la composante structurelle des colons prend ses distances avec le pays d’origine et par extension avec la façon dont l’anglais y est parlé. Cette évolution, conjuguée à l’adoption de la langue anglaise par la composante sociétale autochtone, contribue à créer une nouvelle identité linguistique qui se manifeste par une variété représentant la diversité culturelle et linguistique de ses locuteurs. (Glain, 2020, 175-176)

Bien sûr, l’influence des langues autochtones sur la variété émergente est très variable d’un territoire à un autre ; elle dépend notamment de la nature de la relation entre les deux composantes sociétales (Millar, 2012, 157-158).

Les deux étapes principales du MD peuvent être déclinées en plusieurs phases : la fondation, la stabilisation exonormative, la nativisation, la stabilisation endonormative et la différenciation (cf. sections 3 à 7). Dans chacune d’entre elles, Schneider analyse le développement des variétés en étudiant les facteurs extralinguistiques à l’œuvre (par exemple, les évènements historiques), les processus de constructions identitaires et les évolutions (socio)linguistiques qui en résultent. Nous proposons dans les sections suivantes une histoire de l’anglais américain établie à partir de ce modèle. Les différentes étapes répertoriées ci-dessous ne doivent pas être considérées comme absolues ; elles se chevauchent même la plupart du temps. En outre, les variétés de l’est du pays se sont développées plus rapidement et c’est dans l’ouest du pays que l’anglais a été parlé le plus tardivement. En raison de ces écarts, il est difficile d’établir une chronologie qui serait valable pour l’ensemble de l’immense territoire américain. Schilling explique ainsi :

By the turn of the 19th century, American English on the East Coast had passed through its first two stages of development and was moving toward nativization. But it was only in its first foundational stage in the West. According to Schneider, the first three stages would get compressed as American English moved westward, so the West would eventually catch up with the East. (2016, 47)

3. L’étape de la fondation

Dans cette étape du MD, l’anglais arrive dans un nouveau territoire par l’intermédiaire de forts militaires ou de postes de commerces. Il en résulte des phénomènes de contact qui mènent à des emprunts de toponymes et éventuellement des processus de pidginisation, c’est-à-dire à l’émergence d’une langue de communication commune à des locuteurs qui ont des langues maternelles différentes, mais qui communiquent de façon régulière. Un pidgin se caractérise par un système linguistique réduit qui s’appuie sur une simplification grammaticale et phonologique, ainsi que sur une réduction considérable de son inventaire lexical. Il est fréquent que les variétés introduites par les colons aient un effet durable en raison de l’effet fondateur (cf. section 2). Les régionalismes ayant été importés à partir des territoires d’origine des colons ne contribuent pas à une communication efficace, et l’anglais parlé sur le nouveau territoire perd presque naturellement de ses spécificités phonétiques et lexicales, ce qui se traduit par une convergence vers des formes plus neutres et l’émergence d’une forme de koinè, c’est-à-dire une variété qui naît du contact entre plusieurs autres variétés et la fusion de celles-ci.

En ce qui concerne l’anglais américain, Kurath (1928, 384) estime que différentes variétés sont nées à partir des différences de prononciation caractérisant les variétés britanniques régionales des colons. Les premiers colons sont arrivés en 1607 à Jamestown, en Virginie. Il s’agissait de Cavaliers, des royalistes qui avaient quitté l’Angleterre à cause de la guerre civile. Environ 40 000 d’entre eux sont arrivés en Amérique jusqu’en 1675, et ils ont par la suite exercé une influence durable sur la culture et les dialectes du Sud. Ils étaient issus de classes sociales privilégiées et étaient originaires du sud-est et du sud-ouest de l’Angleterre. Leur anglais reflétait d’ailleurs cette double origine géographique et sociale. Par exemple, un type d’anglais non rhotique était devenu courant au début du 17ème siècle dans tout le sud-est de l’Angleterre, et plus particulièrement dans la région de Londres. Cette innovation avait commencé à voir le jour avec un affaiblissement du /r/ qui était jusque-là vibrant ou battu (Navarro, 2016, 57). Le /r/ post-vocalique s’est trouvé particulièrement affecté par cet affaiblissement et sa non-réalisation, caractéristique de l’accent de la région de Londres, s’est vue associée à un certain prestige. Cette prononciation non rhotique a ainsi été importée par les premiers colons de Jamestown et leurs descendants, qui se sont installés dans la région côtière de la Virginie (Tidewater Virginia), et plus particulièrement par les familles aristocrates qui étaient majoritairement originaires du sud-est de l’Angleterre (Wolfram et Schilling, 2016, 99). Parfois, les enfants de ces familles continuaient d’ailleurs à être scolarisés en Angleterre, ce qui a permis de garder une forme de contact entre les deux pays et a contribué à préserver certaines variantes phonologiques d’Angleterre. C’est ainsi que des prononciations non rhotiques se sont développées dans la région côtière de la Virginie.

Lors de leur immigration en Amérique, les Cavaliers étaient accompagnés de serviteurs sous contrat (indentured servants), originaires de classes sociales plus modestes. Certains de leurs descendants se sont installés dans le nord de la Virginie. Ils y ont ensuite été rejoints par une nouvelle vague de colons d’origine modeste, qui n’étaient pas originaires du sud-est de l’Angleterre, mais de régions rhotiques des îles Britanniques. Les locuteurs hiberno-écossais (Scots-Irish), des descendants de locuteurs écossais qui avaient émigré dans la colonie de l’Ulster au début du 17ème siècle, se sont montrés particulièrement influents au sein de cette nouvelle vague d’immigration. À partir du contact entre ces locuteurs d’origines diverses, il s’est développé un fort nivellement dialectal dans la partie Piedmont de la Virginie, au nord de la région, c’est-à-dire une réduction des différences entre les dialectes et les accents. Ce nivellement a opéré en direction d’une variété rhotique.

Au début de leur expérience en Virginie, les colons se sont trouvés confrontés à une géographie, une faune et une flore qui leur étaient parfois inconnues et pour lesquelles ils n’avaient pas de mots. Le contact avec les centaines de langues autochtones a alors servi à nommer ces choses, les mots locaux revêtant davantage de sens que des créations lexicales dans le contexte colonial. Certains noms communs et certains toponymes ont ainsi été empruntés très tôt, tels que raccoon, persimmon, tomahawk, moccasin, the Shenandoah River, the Chesapeake Bay, Accomack County, ou encore la ville de Poquoson (Schilling, 2016, 44). Certains descendants de ces colons de Virginie se sont par la suite installés le long du Golfe du Mississippi et au Texas.

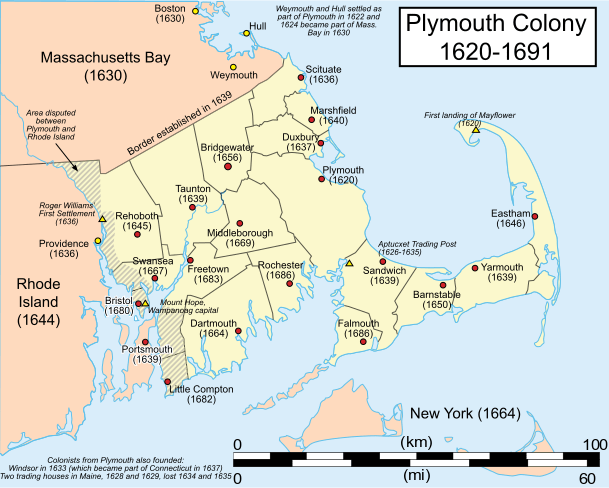

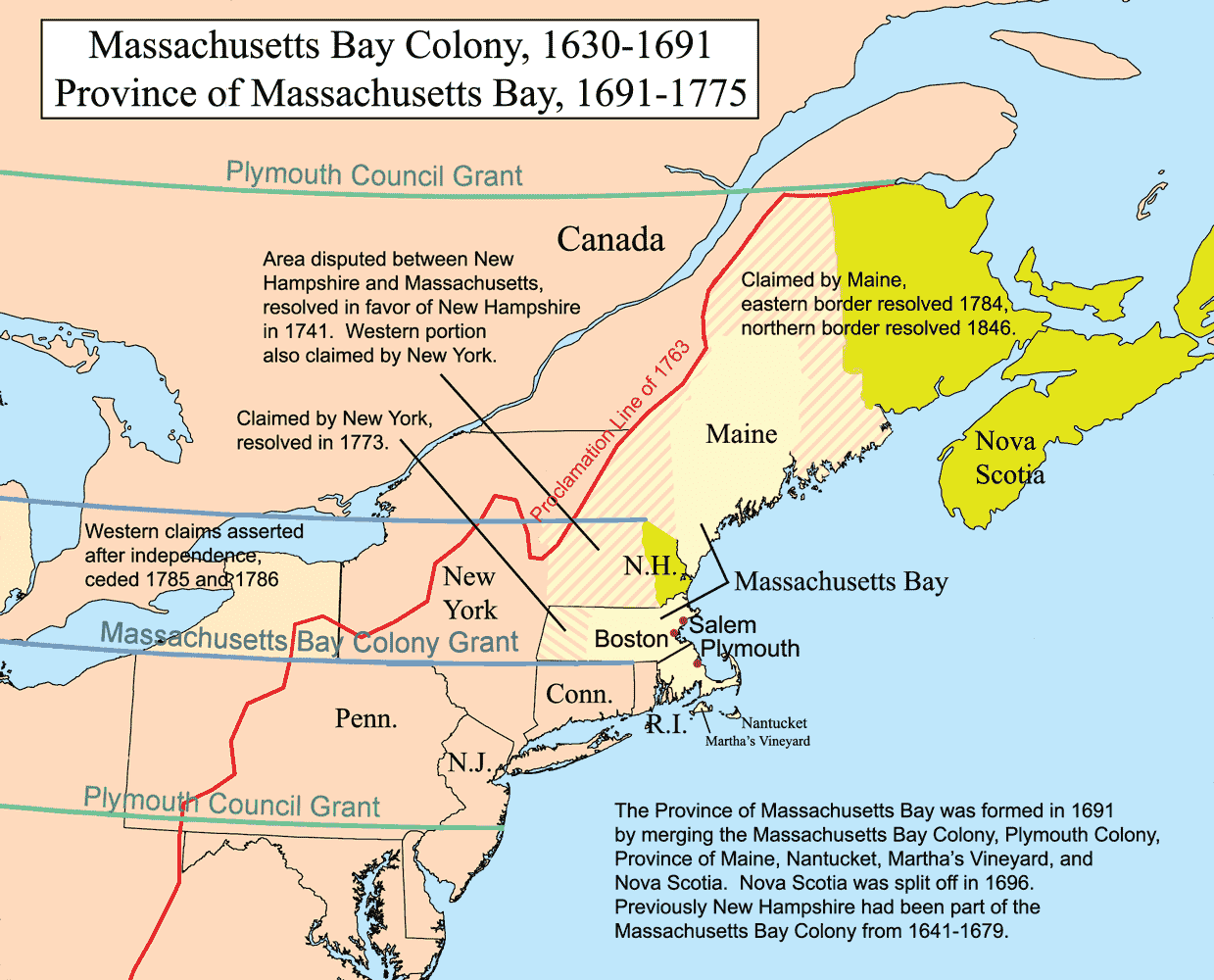

La colonie de Cape Ann a ensuite été établie en 1620 à Plymouth, en Nouvelle-Angleterre, avec l’arrivée à bord du Mayflower des « Pères pèlerins » (the Pilgrim Fathers), des dissidents en majorité originaires du sud-ouest de l’Angleterre. Leur influence a rapidement été éclipsée par celle des colons de la Massachussetts Bay Colony, établie dès 1628. Ces nouveaux arrivants venaient majoritairement du sud-est de l’Angleterre. Il s’agissait de Puritains, originaires de milieux sociaux assez élevés, qui cherchaient dans le "Nouveau Monde" un moyen d’échapper à la persécution et de pratiquer librement leur religion. Ils parlaient une forme d’anglais élisabéthain cultivée et avaient des prononciations typiques du sud-est de l’Angleterre (Schneider, 2011, 78). Quelque 20 000 d’entre eux sont arrivés en Nouvelle-Angleterre entre 1629 et 1641 et y ont rapidement prospéré, se déplaçant à travers la région, en direction du Connecticut et de ce qui allait devenir le New Hampshire.

Les mouvements de population n’étaient cependant pas homogènes sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Angleterre, ce qui a donné lieu à des différences culturelles et linguistiques entre l’est et l’ouest de la région. Les colons qui se sont établis au plus proche de la côte Est étaient originaires de milieux plus aisés. Ils se sont notamment installés dans ce qui allait rapidement devenir le centre urbain de la Nouvelle-Angleterre, Boston (Schilling, 2016, 39). Comme leur référence culturelle était plutôt la région de Londres, ils ont contribué à développer une variété non rhotique dans l’est de la Nouvelle-Angleterre, en imitant cette innovation du sud-est de l’Angleterre. Par ailleurs, peut-être également en raison d’une certaine influence britannique, leur prononciation de la voyelle lexicale de bath a évolué en direction de [a], plutôt que [æ] (Nagy et Roberts, 2008, 52). À l’inverse, l’ouest de la Nouvelle-Angleterre est devenu rhotique car les colons qui s’y sont établis prononçaient le /r/ post-vocalique, étaient bien plus modestes, et n’avaient que très peu de contact avec la capitale anglaise. Il y avait parmi eux un grand nombre d’Hiberno-Écossais, locuteurs également rhotiques. Le contact entre les différentes prononciations importées dans l’ouest de la Nouvelle-Angleterre a alors contribué à un processus de nivellement en direction de la rhoticité (Wolfram et Schilling, 2016, 100) et à une prononciation de bath de type [æ] (Nagy et Roberts, 2008, 52). Par la suite, certains habitants de la Nouvelle-Angleterre se sont dirigés vers la région des Grands Lacs.

L’influence durable de l’Angleterre explique certaines similitudes linguistiques entre les variétés de Nouvelle-Angleterre et celles du Sud. En effet, les grandes familles de ces régions ont longtemps envoyé leurs enfants faire leurs études en Angleterre, ce qui a contribué à maintenir l’influence d’un anglais britannique de type standard dans ces régions (Fridland, 2015, 50). De plus, il s’agit de variétés conservatrices, ainsi que l’écrit Schilling :

New England and the American South to this day share conservative linguistic usages like ‘piazza’ for ‘veranda’ or ‘porch’, ‘spider’ for ‘skillet’ or ‘frying pan,’ and ‘nor’easter’ for a storm whose winds blow from a northeasterly direction. They also retained Colonial-era pronunciations longer than the settlers in the intervening Midland dialect area. And to this day we still think of pronunciations like the following as characteristic of Southern American speech: ‘bust’ for ‘burst,’ ‘gyarden’ for ‘garden,’ ‘sairy’ for ‘Sarah,’ ‘feller’ for ‘fellow,’ ‘bile’ for ‘boil,’ ‘tyune’ for ‘tune,’ and ‘runnin’’ for ‘running.’ (2016, 41)

Les vagues d’immigration suivantes ont davantage contribué à la création de variétés plus distinctement américaines. Lors de la seconde partie du 17ème siècle, près de 23 000 Quakers se sont installés en Pennsylvanie, en compagnie d’autres colons originaires des Midlands, de l’ouest et du nord de l’Angleterre. Ces nouveaux immigrants étaient issus de milieux plus modestes que les colons précédents et leur anglais était à la fois moins prestigieux et différent sur le plan phonétique, n’ayant plus rien à voir avec la variété de la haute société londonienne. Par exemple, l’anglais qu’ils ont importé en Amérique était très majoritairement rhotique (Kurath, 1928, 393). Au cours du siècle qui a suivi, près de 275 000 colons originaires du Nord de l’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (majoritairement des Hiberno-Écossais) ont également enrichi le paysage linguistique de la région de Philadelphie. Selon Schilling (2016, 40), ces vagues successives d’immigration ont joué un rôle central dans la formation de l’anglais américain car ces nouveaux-venus étaient bien plus mobiles que leurs prédécesseurs, étant à la recherche de meilleures conditions de vie. Ils ont ainsi davantage pénétré dans le continent américain, à l’intérieur de la Pennsylvanie puis dans le Midwest. Les plus mobiles d’entre eux étaient les Hiberno-Écossais, qui se sont dirigés vers le sud, en descendant les Appalaches vers l’ouest de la Virginie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, du Kentucky et du Tennessee. L’immense majorité du continent américain n’a donc pas été colonisée par les descendants des premiers colons de Virginie et de Nouvelle-Angleterre, ce qui a permis de donner à l’anglais américain une tonalité distinctive, moins en lien avec la Grande-Bretagne. L’anglais de la Grande Vallée des Appalaches, variété qualifiée d’Inland Southern, a été ainsi très fortement influencé par la variété hiberno-écossaise sur les plans de la prononciation, du lexique et de la grammaire :

Some dialect features traceable to the colonists from Ulster include lexical items like ‘nicker’ for ‘whinny;’ ‘piece,’ as in ‘a far piece;’ and ‘cabin’—the ubiquitous log houses of the Appalachian Mountains and American West. Some grammar features include ‘druv’ for past tense ‘drive,’ ‘boilt’ for ‘boiled,’ and the use of ‘anymore’ to mean ‘nowadays’ in something like ‘There sure is a lot of dialect mixing anymore.’ And the fact that the inland South, and America in general, is r-pronouncing and not r-less has a lot to do with Scots-Irish influence, too. (Schilling, 2016, 40)

Selon Wolfram et Schilling (2016, 104), un nombre important de caractéristiques de la région dialectale du Midland américain est également dû à l’influence des Hiberno-Écossais. Les auteurs donnent comme exemples l’utilisation de till pour donner l’heure (ex. quarter till four), l’utilisation de want avec une préposition (ex. the dog wants in ; I want out), ainsi que certaines constructions spécifiques (ex. the car needs washed) ou encore l’utilisation de verbes à particule comme red up a place au sens de clean up a place. Par ailleurs, l’utilisation sudiste de y’all (forme contractée de you all), pour s’adresser à plusieurs interlocuteurs (you étant utilisé pour une seule personne), a également pour origine la variété hiberno-écossaise. Outre par la simple force de leur nombre (ils étaient 50 millions lors du premier recensement des États-Unis en 1790 ; cf. Navarro, 2016, 81), les Hiberno-Écossais ont tout particulièrement contribué à la formation de l’anglais américain en raison de leur extrême mobilité. Ainsi, Baugh et Cable expliquent :

The Ulster Scots seem to have been of a more roving disposition or a more pioneering spirit than the English, and their movement from Pennsylvania to the South, from there into the Old Northwest Territory, and eventually into the Pacific Northwest seems to indicate that they were generally to be found on each advancing frontier. (2002, 356)

Dans la région de Philadelphie, les locuteurs anglophones sont dans le même temps entrés en contact avec des autochtones et des locuteurs originaires d’autres pays, dont une grande majorité de germanophones. Dès le 17ème siècle, un grand nombre de locuteurs de l’allemand avait en effet commencé à s’installer en Amérique, notamment en Pennsylvanie, où ils ont fondé la ville de Germantown. Il s’est ainsi développé dans la région une variété d’allemand connue sous le nom de Pennsylvania Dutch. C’est à la même époque que sont arrivés des immigrants de langue maternelle yiddish, langue germanique dérivée du haut allemand et enrichie par un apport lexical hébreu et slave. L’anglais américain qui s’est développé dans certaines régions de Pennsylvanie a ainsi évolué sous la double influence de l’allemand et du yiddish. Quant aux Hiberno-Écossais, ils se sont installés en Pennsylvanie à partir de 1730. En raison de leurs contacts avec ces locuteurs germanophones, ils y ont emprunté des mots allemands, qu’ils ont ensuite véhiculés vers d’autres régions au cours de leurs déplacements sur le continent (ex. check, delicatessen, gumband, sauerkraut, hex). Il est d’ailleurs probable qu’ils aient diffusé d’autres éléments d’influence germanophone, l’allemand ayant été très important dans le développement de l’anglais américain.

Ces premiers schémas de colonisation permettent d’expliquer en partie les différences régionales qui ont émergé en anglais américain. La Virginie, la Nouvelle-Angleterre et Philadelphie peuvent donc être considérées comme de véritables « foyers dialectaux » à partir desquels des variétés régionales distinctes allaient se développer (Schilling, 2016, 40) en conservant certains des traits d’origine, en raison de l’effet fondateur. Plus le contact entre les locuteurs de foyers dialectaux différents se développait à mesure que les colons avançaient vers l’Ouest, plus le nivellement dialectal qui en résultait devenait important.

L’étape de la fondation est donc caractérisée par le maintien de certaines caractéristiques des dialectes et des accents des régions britanniques et irlandaises d’origine des colons. Les phénomènes de contact linguistique y jouent également un rôle important, ainsi que l’on peut le constater avec les deux foyers dialectaux que constituent la colonie de Charleston et celle de la Nouvelle-Orléans.

Charleston, en Caroline du Sud, a été fondée en 1670. Elle a très tôt regroupé des locuteurs anglophones qui venaient non seulement de différentes régions dialectales de Grande-Bretagne, mais également d’autres colonies d’Amérique. La colonie de Charleston comptait aussi des locuteurs d’autres langues européennes (notamment le gallois, le néerlandais et le français), ainsi que des locuteurs de langues d’Afrique de l’Ouest, emmenés de force sur le territoire américain en tant qu’esclaves. De ce contact linguistique naissent des créoles ((La communication entre locuteurs de langues maternelles différentes peut donner lieu à la naissance d’un pidgin, c’est-à-dire une langue de communication extrêmement simplifiée sur le plan structurel et qui n’a pas de locuteurs natifs. Lorsque ce pidgin est transmis aux générations suivantes et devient leur langue maternelle, il se trouve complexifié par celles-ci et devient un créole. Dans le contexte qui nous intéresse, le créole est caractérisé par un inventaire lexical essentiellement anglais et une grammaire simplifiée. Il évolue souvent en une véritable variété d’anglais, à la suite d’un phénomène de décréolisation qui prend la forme d’une nouvelle complexification structurelle.)). En outre, le contact linguistique dans les plantations de coton du sud au cours des 17ème et 18ème siècles explique les similitudes que l’on trouve entre les variétés du Sud et l’anglais afro-américain. La variété de Charleston s’est rapidement diffusée à travers les terres basses de la Caroline du Sud et jusqu’en Géorgie. Il s’agissait d’un anglais non rhotique, qui s’est distingué d’autres variétés sudistes en raison de l’absence de monophtongaison de la voyelle de price en [aː], comme de l’absence du rallongement de certaines voyelles simples et de certaines diphtongues en syllabe accentuée (phénomène communément appelé Southern Drawl ; ex. bed ['bɛɪəd], fish ['fiɪʃ]). La Floride a été moins influencée par l’anglais de Charleston car elle était alors sous domination espagnole.

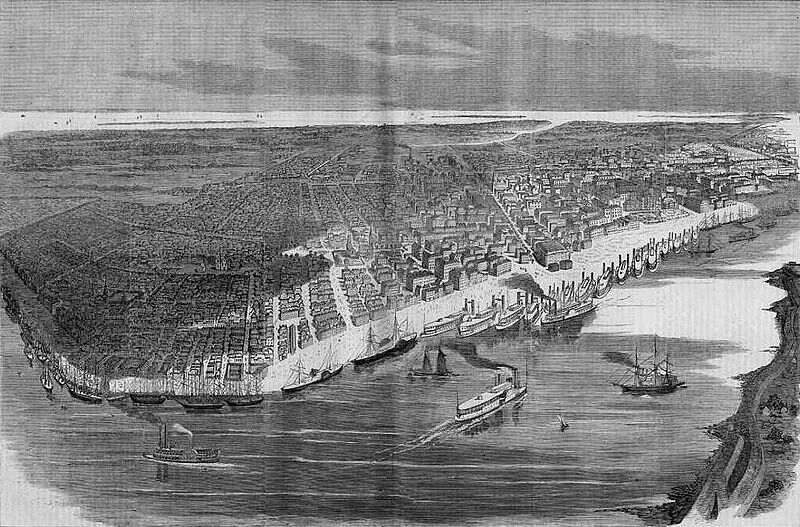

La Nouvelle-Orléans est devenue un foyer dialectal à la suite de l’achat de la Louisiane en 1803. Les États-Unis héritaient ainsi d’une situation linguistique particulièrement riche en raison de l’installation de colons français et allemands et de l’arrivée d’esclaves d’Afrique et des Caraïbes. Le contact linguistique en Louisiane a mené à la création d’un créole français, ainsi qu’au développement d’une variété d’anglais influencée par le français de Louisiane : l’anglais cadien (Cajun English).

Les Britanniques se sont emparés de New York en 1644. Il s’agissait précédemment d’une colonie néerlandaise du nom de New Amsterdam. La ville de New York a très tôt été caractérisée par un intense contact linguistique entre des locuteurs d’origines variées (africaine, anglaise, écossaise, galloise, irlandaise, ou encore néerlandaise). En raison de ce contact, l’anglais de New York était au départ principalement rhotique. À partir du 19ème siècle, l’influence de la Nouvelle-Angleterre et les liens maritimes avec les états du Sud ont contribué à une perte de la rhoticité new-yorkaise. Le /r/ post-vocalique n’est progressivement revenu à New-York qu’à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle.

L’expansion du territoire américain s’est ensuite principalement faite à partir de ces différents foyers dialectaux, eux-mêmes issus de différents schémas de colonisation. Les locuteurs ont ainsi diffusé avec eux les caractéristiques linguistiques des foyers dialectaux d’origine. Par exemple, les colons du Massachussetts et leurs descendants se sont déplacés vers le Maine, le New Hampshire, le Rhode Island et le Connecticut. D’autres sont allés jusque dans ce qui allait devenir les états de New York et du New Jersey, voire jusqu’en Géorgie pour certains (Baugh et Cable, 2002, 356). Malgré les différents phénomènes de contact ayant contribué au nivellement de l’anglais américain en raison des déplacements de locuteurs vers l’ouest, les foyers d’origine ont bien souvent continué à se différencier linguistiquement les uns des autres. Parfois, de nouvelles caractéristiques ont même vu le jour bien plus tard en respectant les frontières dialectales d’origine, et ce, malgré la perte de traits traditionnels des variétés d’origine. Wolfram et Schilling (2016, 110) notent par exemple que des néologismes continuent à voir le jour aujourd’hui en Nouvelle-Angleterre sans pour autant être utilisés dans d’autres régions (ex. rotary pour « rond-point » ; parkway pour « autoroute verte, en bordure de parc »).

4. La stabilisation exonormative

Cette nouvelle étape du MD est associée à une stabilisation d’ordre socio-politique, sous l’influence de la puissance coloniale (la Grande-Bretagne). L’anglais est en grande partie établi en tant que langue officielle de l’administration, de l’éducation, ou encore du système juridique. Dans le même temps, on assiste à une stabilisation de la nouvelle variété en relation avec des normes situées à l’extérieur du nouveau territoire, c'est-à-dire des normes linguistiques qui sont essentiellement britanniques. Les descendants des colons (ou les nouveaux colons) se perçoivent d’ailleurs comme des Britanniques qui sont simplement porteurs d’une petite spécificité locale. Il en résulte que les nouveaux usages, plus typiquement américains, ne sont guère appréciés de cette communauté orientée vers la Grande-Bretagne. Par ailleurs, au sein de la population autochtone, on assiste au développement d’un certain bilinguisme. Les emprunts lexicaux se font alors plus fréquents. De plus en plus d’enfants issus d’unions mixtes naissent et sont porteurs d’une identité culturelle hybride, contrairement aux enfants nés de deux parents d’origine britannique.

Suite à la scolarisation en Angleterre des enfants des familles de la haute société de la Nouvelle-Angleterre et du Sud, une certaine admiration pour les bonnes manières et pour le parler de ces jeunes représentants américains a vu le jour à cette époque en Grande-Bretagne (Schilling, 2016, 48). Ce sentiment s’explique notamment par le nivellement linguistique qui avait commencé à œuvrer au cours de la période de la fondation et qui se renforçait au cours du 18ème siècle, contribuant à développer une variété relativement uniforme sur le sol américain, variété que l’on pourrait qualifier de koinè. Celle-ci devenait d’ailleurs une source de fierté pour les anglophones d’Amérique, qui n’étaient pas encore américains et qui continuaient à projeter une certaine identité britannique, y compris sur le plan linguistique. En effet, leurs usages étant essentiellement exonormatifs, c’est-à-dire centrés sur des normes britanniques. La koinè émergente était admirée par les Britanniques car elle était perçue comme « pure » dans un contexte de standardisation de la langue anglaise en Grande-Bretagne, qui prenait la forme d’un rejet du changement et de la variation linguistiques par les prescriptivistes. Dans une lettre datée de 1770, un dénommé William Eddis écrivait ainsi :

In England, almost every county is distinguished by a peculiar dialect; even different habits, and different modes of thinking, evidently discriminate inhabitants, whose local situation is not far remote: but in Maryland, and throughout adjacent provinces, it is worthy of observation, that a striking similarity of speech universally prevails; and it is strictly true, that the pronunciation of the generality of the people has an accuracy and elegance, that cannot fail of gratifying the most judicious ear. (cité dans Schilling, 2016, 56)

Également admirateur de la koinè américaine, un commentateur politique du nom de Jonathan Boucher écrivait en 1777 :

It is still more extraordinary that, in North America, there prevails not only, I believe, the purest Pronunciation of the English Tongue that is anywhere to be met with, but a perfect Uniformity. (cité dans Schilling, 2016, 57)

Dans le même temps où la koinè était admirée, les usages régionaux ont commencé à se trouver stigmatisés, en particulier les spécificités de la Nouvelle-Angleterre. Les américanismes ont également été la cible d’attitudes négatives. Il pouvait s’agir de créations lexicales, telles que les inventions de Benjamin Franklin (1706-1790 ; ex. battery, condenser, conductor, charge, discharge, plus, minus, electric shock, electrician). Thomas Jefferson (1743-1826) a d’ailleurs été critiqué pour les néologismes qu’il a créés (ex. belittle, electioneering, indecipherable, neologize, odometer). Un deuxième type d’américanismes était constitué d’emprunts aux langues autochtones, aux langues des autres pays européens présentes en Amérique (principalement l’espagnol, le français, le néerlandais et l’allemand) et aux langues d’Afrique de l’ouest des esclaves. Voici quelques exemples d’emprunts, tirés de Baugh et Cable (2002, 362-363) :

- à partir de langues autochtones : moose, raccoon, skunk, opossum, chipmunk, terrapin, wigwam, tomahawk, canoe, toboggan, moccasin, wampum, squaw, papoose (en outre, certaines créations anglaises se faisaient le reflet du contact avec les cultures indigènes : war path, paleface, medicine man, pipe of peace, big chief, war paint) ;

- à partir du français : potage, chowder, cache, caribou, bureau, bayou ;

- à partir de l’allemand : noodle, pretzel, smearcase, sauerkraut ;

- à partir du néerlandais : cruller, coleslaw, cookie, stoop.

5. La nativisation

Au cours de cette phase, que Schneider juge la plus intéressante et la plus riche, on assiste à un affaiblissement des liens avec le pays d’origine. Dans le même temps, les contacts entre les descendants des deux composantes sociétales d’origine (colons et autochtones) se multiplient. La situation socio-politique, les réalités culturelles et les conceptions identitaires changent. Les relations avec le pays d’origine peuvent devenir tendues et les descendants des colons commencent à s’identifier différemment, comme une population « semi autonome ». Il en résulte de nouveaux actes d’identité qui trouvent des manifestations strictement linguistiques, mais aussi discursives et stylistiques. Une nouvelle variété d’anglais émerge à partir de phénomènes d’accommodation, même si les locuteurs les plus conservateurs continuent à exprimer des sentiments négatifs à son encontre.

Des usages plus typiquement américains, voire exclusivement américains, se sont graduellement développés au cours du 18ème siècle, et de façon exponentielle à partir de la guerre d’indépendance. Le patriotisme grandissant à l’époque est ainsi allé de pair avec une forme de rejet de la culture européenne, qui était jusque-là perçue comme intrinsèquement supérieure à la culture du nouveau continent (Baugh et Cable, 2002). Et c’est sur ce rejet politique et culturel que s’est construit, de la même manière, un rejet linguistique de l’anglais des locuteurs britanniques. Telle était la toile de fond de la période de la nativisation, qui a naturellement porté le désir d’un anglais différent de l’anglais britannique, aussi indépendant des modèles européens que les idéaux politiques qui avaient mené à l’indépendance. Schilling (2016, 59-60) explique en effet que les Américains ont commencé à parler différemment à partir du moment où ils se sont perçus comme un peuple distinct, même s’il a fallu du temps pour passer d’une logique exonormative à une logique endonormative, centrée sur des normes américaines. Naturellement, cette période de nativisation était synonyme d’une créativité linguistique sans précédent. Certaines innovations résolument américaines ont d’ailleurs été adoptées en anglais britannique et leur caractère américain est aujourd’hui totalement perdu. Quel locuteur britannique est aujourd’hui conscient de l’origine américaine du verbe advocate, ou encore des adjectifs lengthy, reliable, talented ? (Cf. Mencken, 1919, chapitre 23 pour d’autres exemples). À cette même période, les emprunts aux langues autochtones se sont aussi multipliés, même s’ils ont souvent été anglicisés afin d’être prononçables par des locuteurs anglophones (ex. arahkunem et cawcawwassough ont respectivement donné les mots raccoon et caucus en anglais, cf. Schilling, 2016, 60). Dans le même temps, l’anglais américain n’a pas cessé d’emprunter à d’autres langues, notamment l’allemand (ex. kindergartener), le néerlandais (ex. boss, yankee) ou l’espagnol (ex. arroyo, canyon) et les langues africaines des esclaves (ex. gumbo, okra, voodoo). D’autres types d’américanismes ont pris la forme d’innovations lexicales à partir de processus de composition (ex. bullfrog, foothill, groundhog, potato bug, statehouse, watershed), d’affixation (ex. lengthy) ou de dérivation inverse, procédé qui consiste à retrancher ce qui semble être un suffixe (sans en être véritablement un) afin de créer un nouveau mot (ex. neologism → neologize). Bien sûr, ces procédés de formation lexicale ne sont en rien l’apanage de l’anglais américain, mais les Américains les ont exploités à l’envi. En complément, certaines évolutions sémantiques ont contribué à altérer quelque peu le sens de mots tels qu’ils étaient compris en anglais britannique. Par exemple, le mot barn, qui désignait seulement un endroit où l’on entreposait les céréales, a connu une extension sémantique en Amérique, pour désigner un lieu permettant de stocker du matériel d’agriculture, voire un lieu permettant aux animaux de s’abriter. Des mots tels que fork ou branch ont été utilisés pour désigner une bifurcation sur une route ou l’affluent d’un cours d’eau (Schilling, 2016, 63).

6. La stabilisation endonormative

6.1. La codification de l’anglais américain

La variété connaît une nouvelle phase de stabilisation, cette fois en direction de normes internes au territoire et de l’usage des locuteurs locaux. Elle n’est ainsi pas orientée vers un quelconque modèle britannique. Cette période intervient en général dans le cadre d’actes d’identité qui vont de pair avec l’indépendance et la naissance d’une nouvelle nation. Outre l’autonomie politique, une certaine autonomie culturelle paraît nécessaire pour que le processus de stabilisation endonormative prenne pleinement effet. C’est la raison pour laquelle cette quatrième phase s’opère plus rapidement aux États-Unis que dans des pays tels que l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui restent davantage orientés vers la Grande-Bretagne pendant plusieurs décennies après l’indépendance. Cette double autonomie politique et culturelle permet aux descendants des colons de se percevoir progressivement comme des membres d’une nouvelle nation qui comprend également les descendants des autochtones. En ce qui concerne ces derniers, les frontières ethniques tendent à être en mouvement et à perdre de leur importance sociale. La variété devient progressivement reconnue et acceptée comme une variété à part entière. Par exemple, la notion de « l’anglais en Amérique » disparaît au profit de celle de « l’anglais américain » (Schneider, 2007). Cette variété se trouve codifiée et commence à être employée dans les domaines culturels et littéraires. Elle se caractérise par une grande homogénéité sur l’ensemble du territoire, sous la double influence du phénomène de koinéisation ayant opéré dès la période de fondation et d’actes d’identité qui sont en partie motivés par l’aspiration à une certaine homogénéité nationale au sein de la jeune nation (Wodak et al., 1999, 4).

À la fin du 18ème siècle et au cours du 19ème, les Américains se sont en grande partie détournés du modèle linguistique britannique pour forger leur propre variété et entamer un réel processus de standardisation de celle-ci. Ce processus impliquait l’étape de la codification de l’anglais américain, particulièrement dans le domaine de l’usage en langue écrite. Le standard a alors été graduellement défini par des dictionnaires et des ouvrages de grammaire. En outre, il a été encouragé dans les salles de classe. Les enseignants des écoles primaires avaient en effet pour mission de s’adresser aux masses, afin de les éduquer et de leur donner des bases communes, c’est à dire une forme de standard. C’était notamment l’un des objectifs des enseignants dans le grand ouest (Kövecses, 2000, 81-82). Ainsi, Hendrickson écrit à propos du Midwest :

Here pronunciation very likely followed the rule of schoolteachers in ‘sounding out’ words by syllables. The current dialect that most of the TV networks use as a standard was probably born in the one-room schoolhouse. (1986, 22)

Ce rôle de l’enseignant est celui qui est mis en scène dans la série télévisée à succès La petite maison dans la prairie (The Little House on the Prairie), avec le personnage de la maîtresse d’école, the schoolmarm.

Par ailleurs, le standard s’est trouvé promu par les œuvres littéraires des auteurs américains. Cependant, en dépit de cette vague de standardisation, les différences dialectales nées de la période de fondation n’ont pas entièrement disparu. Les Sudistes et Bostoniens des hautes sphères sociales ont par exemple continué à imiter des prononciations de type RP au cours de la majeure partie du 19ème siècle, tandis que les locuteurs du reste du pays ont évolué dans la direction d’un modèle résolument endonormatif (Schilling, 2016, 71).

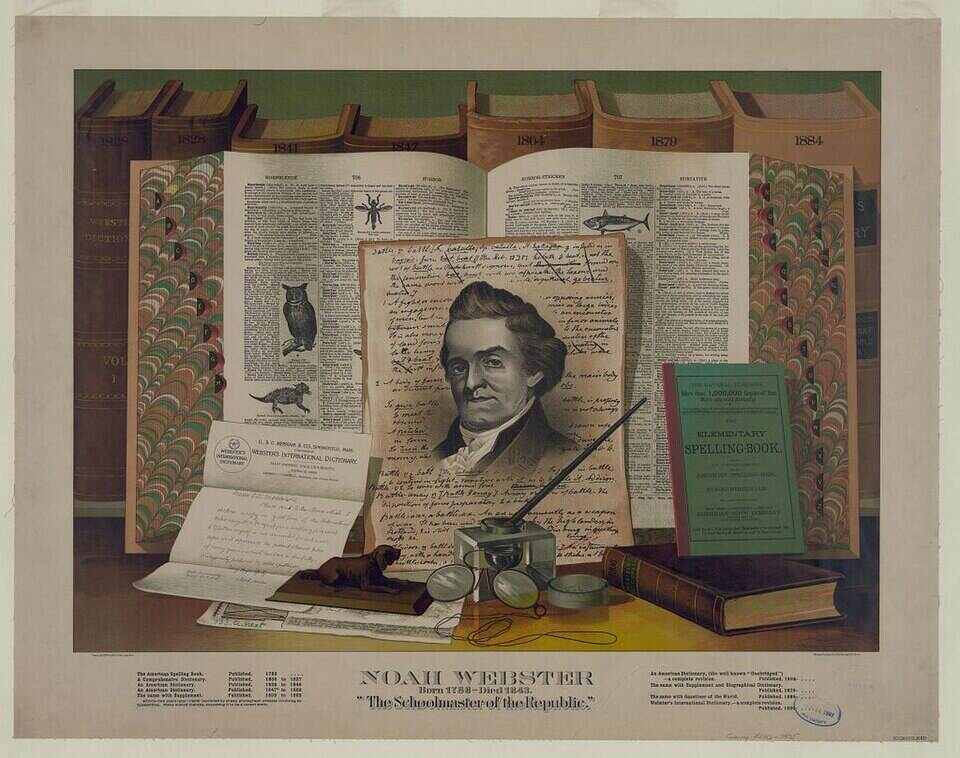

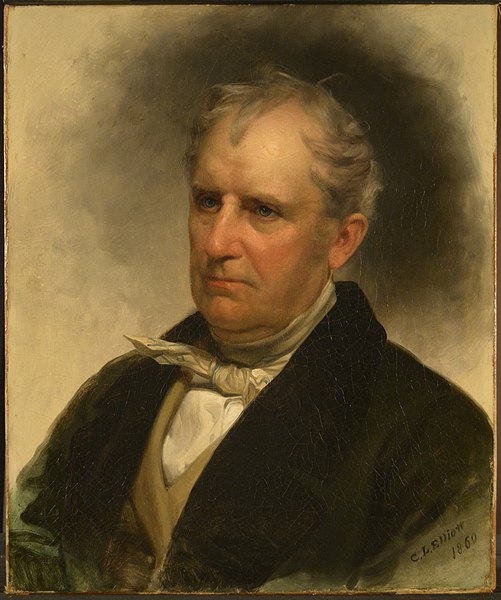

Certains individus ont également participé à l’émergence de l’anglais américain en tant que variété de plein droit. C’est ainsi que John Adams (1735-1826), le second président des États-Unis, a proposé la création d’une académie pour définir l’anglais américain (Schilling, 2016, 69). Son successeur, Thomas Jefferson (1743-1826), pensait pour sa part que les innovations des locuteurs américains et leur état d’esprit, qu’il considérait comme plus ouverts vis-à-vis de la langue que celui des Britanniques, pouvaient peut-être justifier un changement officiel du nom de la langue parlée en Amérique (Baugh et Cable, 2002, 364). Bien sûr, on ne saurait négliger l’impact du lexicographe Noah Webster (1758-1843), la personne qui a le plus promu l’idée d’un standard pour l’anglais américain. Webster était opposé à la création d’une académie, car il considérait que les dictionnaires et les ouvrages de grammaire devaient bien davantage servir de guides que les normes et usages d’un cercle restreint de locuteurs académiciens (Leith, 1983, 196). Entre 1783 et 1785, Webster a écrit trois manuels, publiés sous le titre de A Grammatical Institute of the English Language, afin d’améliorer l’apprentissage de l’écriture, de la lecture, de la grammaire et de la prononciation de l’anglais américain. Ayant rencontré un succès notoire, le manuel d’écriture a été publié à nouveau sous le titre de The American Spelling Book. Grâce à la popularité de tels ouvrages, Webster a très largement contribué à l’institutionnalisation d’une variété standard d’anglais américain (Kretzschmar, 2018, 140).

Le point d’orgue du travail de Webster fut toutefois la publication de l’American Dictionary of the English Language. Par sentiment patriotique, Webster voulait créer une variété typiquement américaine qui devait se démarquer du modèle britannique, qu’il pensait corrompu, et servir de lien entre les habitants de la nouvelle nation, comme il l’a écrit dans Dissertations on the English Language (1789) :

Our honor requires us to have a system of our own, in language as well as government. Great Britain, whose children we are, should no longer be our standard; for the taste of her writers is already corrupted, and her language on the decline. (cité dans Baugh et Cable, 2002, 369)

Ce nouveau dictionnaire américain était plus volumineux que celui écrit en Angleterre par Johnson. Il contenait environ 70 000 entrées. Ce travail gigantesque a participé à la légitimation de l’anglais américain dans l’esprit des Américains. Un certain nombre des propositions de modifications orthographiques de Webster constituent d’ailleurs toujours la norme en anglais américain aujourd’hui. En réalité, la majorité des caractéristiques de l’orthographe américaine sont dues à l’influence de Webster et de ses ouvrages, par exemple color (vs. AGB colour), center (vs. AGB centre) traveled (vs. AGB travelled), check (vs. AGB cheque), defense (vs. AGB defence) ou music (vs. AGB musick, aujourd’hui également archaïque).

L’influence de Webster s’est faite encore plus grande avec The American Spelling Book, (souvent appelé the blue-backed speller en raison de la couleur de sa quatrième de couverture), succès commercial très important, qui a servi de guide orthographique à l’école, au bureau et à la maison. Webster voulait une orthographe américaine à la fois plus simple et plus cohérente que l’orthographe britannique. En ce qui concerne la cohérence, on écrit <honor> et <honorary>, <humor> et <humorous> en anglais américain, alors que l’on orthographie <honour> mais <honorary>, <humour> mais <humorous> en anglais britannique. Du côté de la simplicité voulue par Webster, on écrit <traveler>, <wagon>, <defense>, <offense>, <ax>, <plow>, <tire>, <story>, <logic>, <check>, <mask>, <catalog>, <judgment> en anglais américain (vs. <traveller>, <waggon>, <defence>, <offence>, <axe>, <plough>, <tyre>, <storey>, <logick>, <cheque>, <masque>, <catalogue>, <judgement> en anglais britannique). Ces innovations américaines sont dues à Webster. En outre, le lexicographe a pointé du doigt certains changements sémantiques portant sur les institutions politiques ou sociales par rapport à l’anglais britannique. En effet, il a remarqué que des mots tels que assembly, congress, court ou senate avaient un sens très différent en Amérique. Webster a ainsi cherché à mettre en avant ce qui se faisait le reflet de l’indépendance américaine dans les usages linguistiques du "Nouveau Monde" (Lerer, 2008, 127).

En ce qui concerne la prononciation de l’anglais américain standard, l’influence de Webster a également été déterminante. Par exemple, le lexicographe prônait la prononciation de toutes les parties des mots, voire de toutes leurs lettres. Cela a contribué à limiter quelque peu l’utilisation de formes faibles et à donner plus fréquemment une valeur pleine aux syllabes inaccentuées qu’en anglais britannique (ex. secretary AUS /'sekrəteri/ vs. AGB /'sekrət(ə)ri/ ; ceremony AUS /'serəmoʊni/ vs. AGB /'serəməni/). Il s’agit en réalité d’une forme de retour aux sources. Kövecses (2000, 26) rappelle en effet qu’on est alors proche, pour de tels mots, de la prononciation élisabéthaine de l’anglais. De façon plus générale, Webster préconisait une correspondance aussi étroite que possible entre orthographe et prononciation. Navarro (2016, 82) estime par exemple « probable que la norme rhotique, qui assigne une valeur phonétique à tout <r> graphique, ait été renforcée par l’utilisation massive du manuel de Webster ». Notons toutefois que certaines des propositions de Webster n’ont pas été retenues. Tel est par exemple le cas de la simplification des terminaisons <-ine>, <-ive>, <-ite>, avec effacement du <e> final, cf. definite → *definit), ou celle de l’orthographe <iland> au lien de <island> (Kretzschmar, 2018, 141-142).

Schilling (2016, 71) remarque que Webster a participé à la promotion d’une variété qui allait dans le sens d’un anglais encore plus homogène sur l’ensemble du territoire américain. Au 19ème siècle, les descriptions linguistiques rendaient d’ailleurs souvent justice à cette uniformité. Le président écossais de l’université de Princeton écrivait en 1781 :

being much more unsettled, and moving frequently from place to place, they are not so liable to local peculiarities either in accent or phraseology. (cité dans Baugh et Cable, 2002, 357)

James Fenimore Cooper vantait avec patriotisme les mérites d’une variation linguistique limitée :

If the people of this country were like the people of any other country on earth, we should be speaking at this moment a great variety of nearly unintelligible patois; but, in point of fact, the people of the United States, with the exception of a few of German and French descent, speak, as a body, an incomparably better English than the people of the mother country. There is not, probably, a man (of English descent) born in this country, who would not be perfectly intelligible to all whom he should meet in the streets of London, though a vast number of those he met in the streets of London would be nearly unintelligible to him. In fine, we speak our language, as a nation, better than any other people speak their language. When one reflects on the immense surface of country that we occupy, the general accuracy, in pronunciation and in the use of words, is quite astonishing. This resemblance in speech can only be ascribed to the great diffusion of intelligence, and to the inexhaustible activity of the population, which, in a manner, destroys space. (cité dans Baugh et Cable, 2002, 357-358)

Le prescriptivisme a certainement eu une influence particulièrement marquée aux États-Unis en raison de la propension des Américains à se conformer aux standards, dans le domaine linguistique comme dans d’autres domaines. En effet, Baugh et Cable (2002, 358) expliquent que les Américains ont une forte tendance à respecter l’autorité des personnes qu’ils estiment spécialistes d’un domaine particulier, telles que Webster dans le domaine de la langue. Les auteurs évoquent ainsi « l’instinct de conformité » des Américains. À la fin du 19ème siècle, ce qui était perçu comme « le bon anglais » à la suite d’ouvrages tels que ceux de Webster s’est trouvé promu dans les universités. Les étudiants souhaitant rejoindre Harvard devaient ainsi passer un examen de trente minutes qui consistait à corriger des textes écrits en « mauvais anglais » (Schilling, 2016, 71).

Néanmoins, la représentation de ce qui constituait « le bon anglais américain » a changé avec l’expansion géographique du pays. Après avoir été critiqué au 18ème siècle en raison de ses spécificités, l’anglais de la Nouvelle-Angleterre a gagné en prestige à mesure que la Frontière se déplaçait vers l’ouest. En effet, les caractéristiques linguistiques qui se développaient dans le Midwest ont à leur tour été stigmatisées. Le parler de la Nouvelle-Angleterre a alors été considéré comme « pur » (Schilling, 2016, 71), parce qu’il était associé à une certaine ancienneté. On voit là le côté purement arbitraire des normes prescriptives.

Certains auteurs littéraires ont également joué un rôle central dans la perspective du développement d’une variété américaine et d’un mode d’expression typiquement américain, en lien avec des thématiques américaines. On pense ainsi à Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Harriet Beecher Stowe, Emily Dickinson ou Mark Twain. En parallèle, une forme de rhétorique typiquement américaine s’est construite à partir de la fin du 18ème siècle, se caractérisant par une importante utilisation de figures de style, et particulièrement de métaphores (Lerer, 2008, 134). Une forme typiquement américaine d’art oratoire a ainsi vu le jour, se caractérisant par un style particulièrement imagé et grandiloquent. À travers l’histoire américaine, certains discours ont marqué leur époque et ont été gardés en mémoire par les générations suivantes. On pense par exemple aux discours de Herbert Hoover, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, ou plus récemment Barack Obama, qui portent le sceau de cet art oratoire typiquement américain. L’extrait suivant du célèbre discours I Have a Dream, prononcé par Martin Luther King à Washington en 1963, en est un bon exemple :

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

Une centaine d’années après Webster, le patriotisme linguistique américain a peut-être atteint son apogée avec la publication par H.L. Mencken de The American Language en 1919, et ce, au moment où les États-Unis se sont imposés comme une puissance mondiale majeure suite à la Première Guerre mondiale. Mencken voulait la reconnaissance de l’anglais américain comme une langue à part entière, et non une variété d’anglais parmi d’autres. En dépit de tels désirs patriotiques, la phase de stabilisation endonormative de l’anglais américain a été particulièrement longue et graduelle, en raison de la persistance d’une certaine influence britannique sur le plan linguistique. Il est symptomatique que les premières études scientifiques de l’anglais américain n’aient vu le jour que dans la première partie du 20ème siècle, que ce soit dans le domaine de la philologie ou dans celui de la dialectologie. Les enquêtes dialectales, établies à l’aide de questionnaires ne sont apparues que dans la deuxième partie du 20ème siècle.

Un type d’anglais s’appuyant partiellement sur un standard britannique de type RP a d’ailleurs continué à servir de modèle d’anglais international auprès de la haute société américaine jusqu’à la fin la Seconde Guerre mondiale (Labov, Ash et Boberg, 2006, 46), lorsque les rapports de pouvoir se sont vraiment trouvés inversés avec l’accession des États-Unis au statut de super-puissance au moment même où l’on assistait au début de la chute de l’Empire britannique. Il fallait en effet que les Américains fussent pleinement fiers d’être des citoyens des États-Unis pour pleinement épouser une identité linguistique qui leur était propre :

The first step toward achieving genuine linguistic confidence in your nation’s own dialect – in achieving an endonormative rather than exonormative orientation – is pride. As Americans became proud to be Americans, through the course of the 19th century and into the 20th, they eventually became proud to speak American English. (Schilling, 2016, 95)

En plus de la codification de l’anglais américain qui est associée à la période de la stabilisation endonormative, le long mouvement de réduction des différences entre dialectes et accents qui avait débuté depuis la période de fondation s’est trouvé consolidé par les déplacements de population sur le sol américain. Les territoires les plus anciens étaient en effet souvent devenus surpeuplés, ce qui entraînait d’importants mouvements de population en direction des nouveaux territoires, à mesure que la frontière se déplaçait vers l’ouest. Le contact linguistique naissant de ces évolutions démographiques n’a fait que renforcer le nivellement caractéristique de l’anglais américain (Baugh et Cable, 2002, 356), particulièrement dans la région du Midland, en pleine expansion (Wolfram et Schilling, 2016, 114).

6.2. De nouvelles vagues d’immigration

Outre ce phénomène de contact interne, les États-Unis ont connu un afflux massif d’immigrants venus d’autres pays au cours des 19ème et 20ème siècles. Les phénomènes de contact linguistique résultant de ces nouveaux mouvements de population ont fortement contribué au développement de l’anglais américain à partir du 19ème siècle (Wolfram et Schilling, 2016, 114).

Par exemple, des millions d’Irlandais sont arrivés sur le sol américain dans les années 1830 et 1840, en raison de la Grande Famine d’Irlande. La délabialisation de lot en anglais américain, c’est-à-dire le passage de /ɒ/ à /ɑ/ dans les mots de ce type (cf. section 1), tient certainement à l’influence des larges communautés de locuteurs du Sud de l’Irlande dans des grandes villes telles que New York, Boston ou Philadelphie, cette voyelle étant réalisée sans arrondissement des lèvres dans les accents irlandais. Une autre influence paraît évidente en ce qui concerne l’articulation du /r/ américain, qui s’apparente à celle du /r/ irlandais, le degré de rétroflexion de la langue étant globalement plus élevé dans ces deux variétés qu’en anglais britannique.

L’immigration allemande a été encore plus forte que l’immigration irlandaise dans les années 1840 et 1860. Une étude réalisée par Raisson (2010, 44) et portant sur l’origine des Américains en l’an 2000 montre une immigration allemande vers l’intégralité du territoire américain (y compris l’Alaska) au cours de l’histoire des États-Unis. Cette étude montre aussi que, dans la plupart des comtés américains, les ancêtres des habitants du début du 20ème siècle étaient venus d’Allemagne, plus que de n’importe quel autre pays, y compris l’Angleterre ou l’Irlande. Les Allemands ont donc colonisé l’essentiel du territoire américain comme nul autre peuple. L’influence lexicale de l’allemand s’est principalement fait sentir dans le domaine de la langue orale (Stanforth, 1996, 175). Eichhoff (1996, 173-189) relève plusieurs champs lexicaux où l’anglais et l’allemand ont sans doute été en contact assez étroit. Voici quelques exemples parmi ceux qu’il propose :

- la nourriture et les boissons : pretzel sauerkraut, pilsner ;

- l’éducation : kindergarten, seminar, semester ;

- les sports, et particulièrement les sports d’hiver : schuss, gelande jump.

Un substantif comme blitzkrieg, raccourci en blitz, peut devenir un verbe en anglais. Dans un usage typique du football américain, ce verbe désigne « an act or instance of charging directly for the passer as soon as the ball is snapped » (Braasch, 2008, 13). Les Américains utilisent parfois le mot allemand meister dans des processus de création lexicale par composition pour faire référence à des gens particulièrement doués techniquement, notamment dans le domaine de la musique, par exemple arpeggio-meister ou tapping-meister (Braasch, 2008, 13). On voit l’influence considérable que l’allemand a eu sur l’anglais américain.

Près de cinq millions d’Italiens sont à leur tour arrivés en Amérique entre 1865 et 1920. Leur influence sur l’anglais américain est évidente. Par exemple, des mots tels que zucchini et cannoli, voire pizza, tutti-frutti et spaghetti (cf. Flexner et Soukhanov, 1997 ; Kövecses, 2000) ont été intégrés à la langue anglaise par l’intermédiaire de l’anglais américain. En outre, l’italien a certainement eu une influence sur la prononciation de l’anglais parlé dans les villes avec une forte communauté italienne (comme dans le quartier de Little Italy à New York). Dans le Brooklynese, l’un des dialectes new-yorkais, l’intonation des locuteurs porte ainsi en elle des inflexions italiennes. Par ailleurs, la réalisation des voyelles de goose et fleece comme de véritables monophtongues est l’une des prononciations typiques de New York (Gordon, 2008, 70), ces deux voyelles présentant au contraire une forte tendance à la diphtongaison dans la plupart des accents de l’anglais. Ces prononciations sont certainement en partie dues à l’influence italienne.

Un peu plus tard, trois millions de Juifs d’Europe de l’Est et d’Europe centrale ont immigré aux États-Unis entre 1880 et 1910 et ont joué un rôle primordial dans le développement d’une forme de Jewish American English. Ils ont été rejoints par deux millions de Scandinaves dans les années 1870 (Wolfram et Schilling, 2016, 114). L’histoire du peuplement des États-Unis se caractérise donc par des vagues d’immigration venues du monde entier (immigration souvent voulue, mais parfois subie, comme pour les esclaves du Sud).

Avant la phase de différenciation du modèle de Schneider, le développement historique de l’anglais américain est la double résultante d’un processus de koinéisation qui s’est superposé sur les différences dues à l’effet fondateur, différences qui ont tout de même subsisté dans les variétés les plus anciennes comme celles de la Nouvelle-Angleterre ou du Sud. Ce processus de convergence linguistique s’est trouvé renforcé lorsque le contact entre locuteurs d’origines diverses s’est accentué avec le déplacement de la frontière vers l’ouest. Ensuite, les régions qui avaient été colonisées le plus tôt ont vu naître des innovations linguistiques, alors que le processus de convergence linguistique a continué dans les régions situées plus à l’ouest. C’est la raison pour laquelle les différences sociales et régionales sont aujourd’hui plus marquées dans le nord-est du pays, là où l’anglais est parlé depuis plus longtemps. Plus l’on se rapproche de la côte Ouest, moins les différences sont évidentes, car elles ont eu moins de temps pour se développer.

Le nombre spécifique de variétés aux États-Unis est subjectif dans la mesure où il dépend de la précision de l’analyse. En effet, certaines variétés peuvent être fragmentées si l’on prend une échelle plus locale. Pendant longtemps, et en raison des développements décrits précédemment, les linguistes américains ont considéré que l’anglais américain était composé de trois variétés : la Nouvelle-Angleterre, le Sud et le General American (Baugh et Cable, 2002, 376). Aujourd’hui, il semble qu’un consensus se dessine quant aux principales régions dialectales si l’on suit les ouvrages du 21ème siècle (ex. Labov, Ash et Boberg, 2006 ; Schneider et al., 2008 ; Schneider, 2011). Les principales variétés ainsi définies sont le General American (caractérisé par une absence de marqueurs régionaux ; il est donc défini par la négative), la Nouvelle-Angleterre, New York et les états Mid-Atlantic (situés entre la Nouvelle-Angleterre et le Sud), le Midland, le sud et l’ouest. Certains linguistes estiment que la région du Midland américain ne constitue pas une variété distincte, mais qu’elle correspond plutôt à une zone de transition dialectale qui pourrait même être divisée en Lower North et Upper South, deux régions dont la prononciation est respectivement influencée par le nord et le sud (Schneider, 2011, 83).

Outre les variétés géographiques, l’African American Vernacular English, variété bien plus sociale que régionale, a vu le jour au cours du 19ème siècle. La phase de différenciation du MD n’a pas eu lieu avant le 20ème siècle en anglais américain.

7. La différenciation (differentiation)

Dans une nation devenue autonome et stable, les différences internes finissent par se faire plus importantes, tant sur le plan régional que sur le plan social. Dans le domaine de la langue, elles prennent la forme de nouvelles différences entre les variétés d’anglais parlées dans le pays. Les processus identitaires peuvent alors opérer à une échelle plus petite, un locuteur pouvant par exemple se considérer avant tout comme membre d’une communauté particulière plutôt que comme un Américain. L’identité sociale des citoyens d’une jeune nation dépasse alors l’opposition entre descendants de colons et descendants d’autochtones. Les communautés différentes peuvent se multiplier, chacune étant associée à une identité socioculturelle qui lui est particulière et qui trouve une manifestation linguistique en lien avec les réseaux sociaux ((À l’époque, il ne s’agit bien évidemment pas de réseaux sociaux numériques, mais de réseaux sociaux physiques.)) dans lesquels les locuteurs évoluent. Les variantes linguistiques qui émergent de telles interactions peuvent devenir des marqueurs sociolinguistiques du ou des groupes auxquels les locuteurs appartiennent. C’est ainsi que de nouvelles variétés, géographiques et/ou sociales, peuvent naître. Lors de la phase de différenciation, il est fréquent que les différences linguistiques entre les descendants des colons et les descendants des autochtones refassent surface, mais en prenant la forme de marqueurs de variétés ethniques. Ainsi, la diffusion de l’anglais à travers le monde se manifeste tout d’abord par des variétés qui diffèrent d’un pays à l’autre, avant de différer au sein d’un même pays.

Un des facteurs qui a permis l’émergence de variétés au sein du pays fut la montée en puissance des États-Unis à l’échelle internationale, dès le début du 20ème siècle. À cette époque, les îles de Porto Rico, Guam et des Philippines sont tombées aux mains des Américains. En outre, les États-Unis ont joué un rôle décisif au cours de la Première Guerre mondiale et ont alors accédé au rang d’acteur économique majeur. L’identité nationale américaine étant devenue forte, l’anglais américain a pu entrer dans sa phase de différenciation, plus révélatrice d’identités régionales et socioculturelles. La diversité linguistique qui était jusqu’alors principalement sous-jacente s’est ainsi manifestée, particulièrement au cours de la deuxième partie du 20ème siècle. Après la Seconde Guerre mondiale et le leadership mondial désormais exercé par les États-Unis, synonyme de prestige pour le pays, les sentiments d’identité et de fierté nationales se sont renforcés, d’autant que la période a également été témoin du déclin de l’Empire britannique. Les soldats issus des minorités qui avaient pris part aux combats lors de la Deuxième Guerre mondiale sont revenus au pays avec une meilleure image d’eux-mêmes et de leur communauté (Schilling, 2016, 237-238). Dans les années 1960, la lutte pour les droits civiques a également participé au développement d’une bien meilleure perception de leur propre valeur de locuteurs appartenant à divers groupes ethniques et culturels du pays, ce qui a favorisé une multiplication des actes d’identité linguistique, c’est-à-dire l’utilisation de marqueurs d’identité (Schilling, 2016, 238). Pour ces raisons, l’anglais afro-américain est devenu plus marqué lors de cette période. Les années 1960 ont été également témoins d’importants changements culturels et sociaux, qui ont renforcé la diversité linguistique du pays. McWhorter (2012, 111) explique que les principaux changements sociaux étaient en partie la résultante d’une tendance générale à la remise en question de l’ordre établi. Cette tendance a commencé par une évolution des goûts artistiques et culturels en lien avec l’émergence du rock n’roll. Elle a ensuite pris de l’ampleur pour évoluer vers une critique globale de la société et un rejet des hiérarchies. Les différentes minorités ethniques se sont progressivement radicalisées. Dans le même temps, les revendications féministes et homosexuelles ont commencé à être affirmées avec davantage de véhémence. La contestation sociale a bien sûr pris la forme d'une critique virulente de la guerre du Viêt Nam. Dans ce contexte d’importants changements sociaux, les diverses communautés du pays revendiquaient de plus en plus leur identité et affirmaient en parallèle leur(s) variété(s) linguistique(s), que celles-ci fussent associées à une langue d’origine, à une variété d’anglais seconde langue ou à un dialecte d’anglais américain natif à forte identité régionale ou sociale.

La seconde moitié du 20ème siècle est donc marquée par la différenciation en anglais américain, tant sur le plan géographique que social, particulièrement à partir des années 1960. Par exemple, les traits de l’anglais afro-américain sont devenus plus saillants. Autre exemple, dans le sud de la Louisiane, on assiste depuis la fin du 20ème siècle à la renaissance d’une forme d’anglais typiquement cadien (Cajun English), qui est la conséquence de processus identitaires chez les locuteurs d’origine française. Schilling (2016, 46) note que de tels phénomènes, qui relèvent d’un renforcement de caractéristiques dialectales, sont fréquents depuis la période considérée, que ce soit dans des variétés qui se définissent d’un point de vue géographique ou dans des variétés de type culturel et ethnique (Jewish American English, Chicano English). Labov, Ash et Boberg (2006) ont réalisé des enquêtes de terrain pour déterminer comment les différentes variétés américaines ont évolué à partir de la seconde partie du 20ème siècle, essentiellement dans le domaine de la phonologie. Les auteurs ont conclu que ces variétés étaient en train de s’éloigner les unes des autres, preuve que l’anglais américain avait atteint sa phase de différenciation. Il en résulte que, contrairement à une croyance populaire, les variétés américaines ne convergent actuellement pas les unes vers les autres, bien au contraire.

8. Variation et changement en anglais américain aujourd’hui : quelques tendances

L’un des changements ayant contribué à redéfinir les zones dialectales au 20ème siècle est le Northern Cities (Vowel) Shift (NCS, voir chapitre sur la variation). Ce changement vocalique en chaîne ((Un changement en chaîne (chain shift en anglais) est un processus de réorganisation du système phonologique : suite à un changement initial, plusieurs changements vocaliques se mettent en place de façon à maintenir un caractère distinctif entre les différentes voyelles du système. Par exemple, dans le cas du Northern Cities Shift, l’articulation de trap devient plus fermée (ex. trap [trɛp] ou [trep]). Ce changement initial entraîne un changement en chaîne dans le système vocalique des villes de la région. Le changement de trap entraîne ainsi le déplacement de lot, qui prend la place articulatoire de trap en étant désormais prononcé de façon plus antérieure et un peu moins ouverte (ex. lot [læt]). Ensuite, thought devient une voyelle plus ouverte en prenant la place de lot (ex. thought [θɑːt]). strut vient à son tour occuper la place de thought en étant articulé en position plus postérieure (ex. strut [strɔt]). Enfin, dress se rapproche de la zone articulatoire précédemment occupée par strut (ex. dress [drʌs]).)) est vraiment observable depuis les années 1960, même si sa genèse remonte au 19ème siècle et à l’intense contact linguistique résultant de la construction du canal Érié (1817-1825), dont le but était de relier l’Océan Atlantique aux Grands Lacs. En raison du fort besoin de main d’œuvre lié à cette gigantesque entreprise, les ouvriers de la côte Est se sont déplacés vers la région des Grands Lacs en très grand nombre, ce qui a entraîné un contact linguistique soutenu entre des locuteurs de variétés différentes d’anglais américain. Ce nouveau melting-pot linguistique a servi de déclencheur à d’importantes évolutions de la prononciation de la région des Grands Lacs. Ces phénomènes de contact étant plus forts en milieu urbain, le changement s’est d’abord opéré dans les grandes villes autour des Grands Lacs et jusqu’au nord de l’état de New York. Il s’agit là d’une des régions les plus peuplées des États-Unis, avec les villes de Cleveland, Toledo, Detroit, Chicago, Green Bay, Syracuse, Rochester, Buffalo et Milwaukee (à peu près trente millions d’habitants aujourd’hui). Le NCS est devenu vraiment manifeste dans les années 1960, probablement en raison des grands changements culturels et sociaux vus précédemment, qui ont certainement contribué à une accélération du changement. À partir des années 1960, il s’est diffusé vers le Vermont, l’ouest du Massachussetts, le Connecticut, le nord de l’état de New York, le Minnesota, le nord de l’Iowa et les deux Dakota. Il y est toutefois moins marqué que dans les villes de la région des Grands Lacs, du moins pour l’instant car il continue sa progression.

Si les variétés américaines sont en train de s’éloigner les unes des autres, certaines prononciations rurales sont en voie de disparition. Tel est le cas du Southern Vowel Shift (SVS), qui touche les voyelles antérieures des accents du Sud. Essentiellement porteur de connotations rurales, il est particulièrement marqué chez les locuteurs qui ne sont pas issus de villes importantes. Loin d’être une innovation récente, il disparaît peu à peu sous l’influence des prononciations urbaines (Fridland, 2015, 67). Le recul de ce changement en chaîne ne signifie pas pour autant la perte générale des accents du Sud, mais une évolution de ceux-ci.

Le nivellement dialectal ayant été historiquement plus marqué à mesure que les populations se rapprochaient de la côte Ouest, l’anglais parlé dans l’Ouest est toujours considéré comme le plus homogène du territoire américain. Néanmoins, des différences ont émergé au sein du grand territoire dialectal de l’Ouest depuis la phase de différenciation de l’anglais américain. La Californie connaît ainsi un changement vocalique lors des dernières décennies du 20ème siècle (Schilling, 2016, 242-243). Ce California Vowel Shift (voir chapitre sur la variation) semble être depuis en voie de diffusion vers l’ensemble de la zone dialectale de l’Ouest, voire au-delà.

Il est à noter que seuls 3 % des Américains quittent l’État dans lequel ils vivent chaque année. Par ailleurs, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire ont environ deux fois plus de chances de changer de région que les personnes ayant reçu une instruction plus courte (Kretzschmar, 2018, 150). Sur le plan de la variation stylistique, un grand nombre de ces locuteurs instruits utilisent des caractéristiques régionales et locales en parlant dans des contextes informels, comme lorsqu’ils sont en famille ou avec des amis. En revanche, ces mêmes locuteurs évoluent souvent dans des communautés nouvelles, essentiellement pour des raisons professionnelles, qui ne se caractérisent pas par un contact social intense. Ils ont donc peu d’occasions d’acquérir de nouvelles habitudes linguistiques régionales ou sociales. Il en résulte une tendance à éviter les usages associés à des groupes sociaux particuliers et à utiliser une forme d’anglais américain plus neutre (Kretzschmar, 2018, 153), que l’on pourrait qualifier de General American.

9. L’anglais américain « hors des États-Unis »

En 1789, dans Dissertations on the English Language, Webster défendait l’idée selon laquelle l’anglais tel qu’il était parlé et écrit aux États-Unis devait être américanisé, c’est-à-dire transformé en assignant des traits propres à la variété d’anglais américain qui émergeait alors. Svartvik et Leech (2006) utilisent le même vocable, afin de décrire cette fois le fait que l’anglais en général, et plus particulièrement l’anglais britannique, tend tous les jours davantage à adopter les usages américains.

En réalité, la réflexion sur l’exportation et l’influence de l’anglais américain dans le reste du monde anglophone ne date pas d’aujourd’hui. Mencken (1919, 38) soulignait déjà que cette variété d’anglais était en train de monter en force notamment avec l’avènement du cinéma parlant à la fin des années 1920. Cette révolution du son permit subitement à tout un chacun d’avoir accès à l’accent « yankee », mais aussi, par exemple, à l’argot des malfaiteurs des films de gangsters. Ces remarques d’un chef de police de la banlieue de Liverpool, citées par Mencken, sont à ce titre éloquentes :

I cannot refrain from commenting adversely on the pernicious and growing habit of youths to use Americanisms, with nasal accompaniment, in order to appear, in their own vernacular, tough guys. On one of my officers going to search him, a young housebreaker told him to “lay off, cop.” Oh-yeahs are frequent in answer to charges, and we are promised shoots up in the burg [sic] and threatened to be bumped off. (Mencken, 1919, 39-40)

Bien évidemment, du chemin a été parcouru depuis Mencken et ce sont surtout aujourd’hui les réseaux sociaux et les « industries culturelles » (Le Breton, 2004), c’est-à-dire la presse écrite, la télévision, les chansons et la production effrénée de séries télévisées américaines qui font office de vecteurs de diffusion de l’anglais américain dans l’aire anglophone.