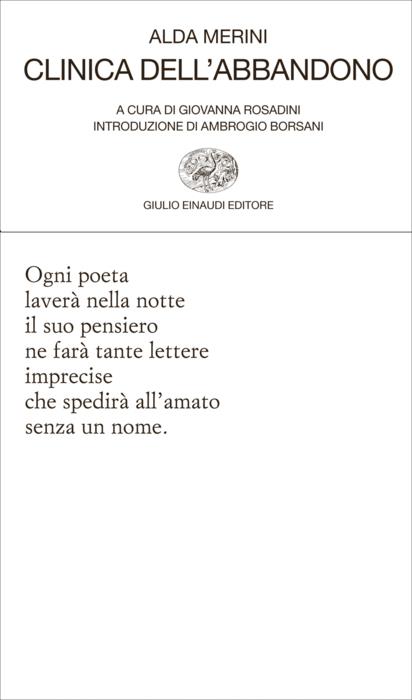

Alda Merini, «Clinica dell’abbandono» (2003)

Couverture de l'édition Einaudi 2015

Introduction

Le recueil de poèmes Clinica dell’abbandono, publié aux éditions Einaudi en 2003 sous la direction de Giovanna Rosadini (poétesse et éditrice) comprend une introduction d’Ambrogio Borsani, spécialiste de l'œuvre d’Alda Merini. Il est divisé en trois sections: Poemi eroici, qui rassemble trente poèmes écrits entre 1995 et 2000 ; Clinica dell’abbandono, qui comprend cinquante-cinq poèmes rédigés entre 2000 et 2002 et, pour finir, Coda, petite section de six poèmes non datés.

Les Poemi eroici ont été écrits à la main ou tapés à la machine par Alda Merini elle-même. Aussi difficiles à lire qu’à reconstruire, comme le souligne Giovanna Rosadini, “manifestano una predisposizione a prolungati abbandoni, a lasciarsi attraversare e percorrere da un flusso di frasi-sensazione, di parole-totem; sono certamente la parte meno prevedibile, oltre che una generosa miniera di illuminazioni e preziosità di scrittura”, p. IX) - tandis qu’Ambrogio Borsani, lui, parle de “fioritura linguistica” (p.V). Sans respiration ni ponctuation, ces vers expriment la démesure, la passion et l'exaspération des sens et de l’esprit. Dès le tout premier poème de la seconde section, Clinica dell’abbandono, le lecteur est frappé par le contraste avec les Poemi eroici: la syntaxe est désormais claire, la ponctuation présente, la cadence tranquille. Cette brusque évolution est due à un changement de paradigme dans le travail de composition. Affaiblie par des problèmes de santé de plus en plus invalidants, Alda Merini n’écrit plus ses poèmes mais les dicte. Ses interlocuteurs jouent le rôle de filtre et ordonnent le chaos des mots de la poétesse. Celle-ci l’admet avec gratitude, comme le prouve ce poème dicté et dédié à Alberto Casiraghi: “Grazie Alberto, / che dopo una notte di fantasmi / mi fai scrivere le chiare rime. / Io riesco a superare / l’inganno del delirio / solo quando tu cuci le mie parole”, p. 90).

Alors que seul un texte des Poemi eroici est adressé, dix le sont dans Clinica dell’abbandono. Il s’agit aussi bien de témoignages de reconnaissance, comme envers Alberto Casiraghi ou Maria Corti (philologue, critique littéraire et écrivaine qui a révélé l’oeuvre d’Alda Merini au grand public et l’a soutenue par une amitié sans faille dans ses moments les plus sombres, à qui la poétesse déclare: “Con la torcia del tuo sapere / hai illuminato le ombre dell’inferno”, p. 94), que de règlements de comptes, à l’instar de ces vers dédiés à Eugenio Montale: “I tuoi acini d’oro / i limoni perduti / nel grembo di altre donne / che ti hanno solo sognato. / Capita anche a me, Maestro / di aver fatto l’amore / con quelli / che non hai mai conosciuto” (p. 59).

Si le style d’Alda Merini évolue au fil des sections (et semble même, dans la seconde partie, se nuancer en fonction de ses interlocuteurs), on observe une grande constance dans les thèmes abordés.

De l’espoir déçu à l’amour déchu

Fil rouge de sa production poétique, l’amour est sans doute le thème principal de ce recueil. Appelé de ses voeux, retenu, déçu ou douloureux, il n’est que fugacement heureux (“Era la folgore a ciel sereno / e dopo l’amore era la pace immensa / la terrazza colorata del Nilo”, p. 10). Son premier mariage avec le boulanger Ettore Scarniti, père de ses quatre filles, a rapidement été source de frustrations et de tensions. Après le décès de celui-ci, en 1983, Alda Merini reprend contact avec le poète Michele Pierri, qu’elle rejoint à Tarente et épouse quelques mois plus tard malgré leur trente ans de différence. Cette seconde noce n’est pas plus heureuse que la première. En 1988, après la mort de son mari, la poétesse se retrouve à nouveau seule. Elle aime souvent (“è duro dover difendere un solo uomo / quando di fatto ne hai amati trenta”, p. 24) mais est rarement aimée en retour. Les hommes qui traversent sa vie ne sont pas disponibles (“tutta la gioia della vita / finita dentro la gelosia di tua moglie / che ti ingannò ahimè che ti inganna / come una voragine di cecità”, p. 23) ou ne cherchent qu’une étreinte avant de retourner à leur propre vie (“L’amore / quello che io cerco / non è certo dentro il tuo corpo / che adagi su donne facili / senza alcuno spessore ” (p. 16). L’amour n’est jamais léger, pas plus qu’il n’est source de joie. L’amant est perçu comme un ogre (“Ecco l’uomo che divorerà la tua carne”, p. 35), laissant son corps en friche (“Un uomo irsuto / dalla voce dura / si è buttato / sopra il mio corpo”, p. 69; “Maledetto te / che hai preso il fiore delle mie labbra / e senza baciarlo l’hai buttato per terra”, p.78) et son âme chavirée :

Adesso che ti amo incomincia

per me la solitudine stanca

il grembo della follia [...] (p.27)Ti voglio spiegare

che anche tu mi hai fatto impazzire

per il semplice fatto

che mi hai nascosto luoghi

tempi e date della tua vita. (p.43)

Si l’amour reste un idéal (“So che un amore / può diventare bianco / come quando si vede un’alba / che si credeva perduta”, p. 83), il est, dans les faits, d’une crudité (“Il suo sperma bevuto dalle mie labbra / era la comunione con la terra”, p. 51) qui va parfois jusqu’au blasphème : “Avevamo con noi i nostri viveri / per molti anni ancora / i baci e le speranze / e non credevamo più in Dio / perché eravamo felici” (p. 51).

Eros et pietas

Dès les années 1955, où elle publie Nozze romane et Paura di Dio, Alda Merini mêle dans ses poèmes ferveurs christiques et élans érotiques - le recueil considéré comme son chef-d'œuvre, publié en 1984, a d’ailleurs pour titre La Terra santa. On retrouve dans les poèmes des années 2000 la même porosité (“Ahimè il piacere della carne / è simile a una grande preghiera”, p. 53). Cependant, si la religiosité qui traverse Clinica dell’abbandono prend parfois la forme de prières (“Io ti prego Maria / di darmi un po’ d’acqua di lui, / una lacrima soltanto / che provi il suo bene.”, p.71) elle se mâtine de polythéisme (“Quando trovo la pace / tutti gli Dei mi vengono a trovare / e Venere superba si addormenta / al mio fianco”, p.75), quand elle ne revendique pas un pur et simple athéisme: “Mi hanno lasciato nel pieno del mio ateismo / mentre consumavo un rito d’amore / e qualcosa alle spalle / mentre facevo l’amore con un ragazzo / mi ha dannato per sempre” (p.105). Comme l’amour, la foi semble vaincue par le désespoir: “Non so che cosa dire / al mio unico confessore / che parla di paradisi / mai esistiti” (p.60).

Une abyssale solitude

Amante malheureuse ; partagée entre la figure de la sainte et celle de la prostituée ; mère sans enfants (sa fille aînée s’est mariée à quinze ans ; la cadette a été confiée à une famille d’accueil à l’âge de huit ans et les deux benjamines ont été placées dès leur naissance), la poétesse souligne la vulnérabilité dans laquelle la plonge sa condition de femme :

Così ho cavalcato cavalli d’ombra

e gli altri che mi hanno

visto correre senza briglie

mi hanno considerato pazza.

In effetti una donna che vive sola

senza uno scudo istoriato

senza una storia di bimbi

non è né madre né donna

ma un ibrido nome che viene

stampato a calce alla tua pagina. (p. 16)

Alda Merini semble ne pas pouvoir endosser plusieurs rôles à la fois : un amour ne peut s'accommoder d’un autre, même de nature différente. “È per amore dei figli che io trascuro il mio amore” (p. 20). Être à l’autre signifie, pour elle, renoncer à soi-même : “[...] una donna cambia di veste quando si sposa / e lascia cadere l’imene sul cuor di chi ama” (p. 21). Mais le renoncement à soi ne garantit pas la présence de l’autre. Après le décès de son second mari (qu’elle a épousé un an après la disparition du premier), la poétesse sombre dans une grande solitude. Ses incessants allers-retours en hôpital psychiatrique et l’instabilité provoquée par son trouble bipolaire n’ont certes pas facilité la solidité et la pérennité de ses amours ou amitiés. Elle commence à fréquenter le bar-librairie de Laura Alunno, “La Chimera”, ouvert jusqu’à deux heures du matin. Tous les jours, la poétesse y trouve un café et un gâteau offert par la propriétaire, y nourrit un semblant de vie sociale et y écrit (c’est d’ailleurs sur les tables de ce bar qu’elle rédige le recueil Delirio amoroso, publié en 1989). Au début des années 1990, en proie à une solitude abyssale, Alda Merini propose à un clochard rencontré dans la rue de venir vivre avec elle : Titano (comme elle l’appelle) vit avec elle jusqu’à sa mort, survenue quelques années plus tard. Cette situation aide à comprendre certains vers (ainsi que le titre) du recueil Clinica dell’abbandono, qui mettent en évidence un très vif sentiment d’abandon, parfois mêlé de paranoïa. C’est ainsi le cas de la réponse à sa propre question: “Cos’è un amico? / Un ammasso di carne / con dentro un filo d’anima / che ti guarda con mille occhi / e ti senti perseguitato” (p. 57), ou encore :

Io ormai vecchia

come una palla spenta, sospinta via da ogni

religione, buttata nella spazzatura di

tutti i tempi, io smemorata e sudicia

donna che non vede gli argini dell’amore,

si vieta le carezze e i tormenti e

continua a cantare l’alleluia di una cosa

che non ha mai avuto principio

grande ranocchia cieca che racconta ai sassi

i propri triboli e si crede un bue

sanguinario, grande parole piena di avarizia

grande infezione al cuore. (p. 37-38)

Cet autoportrait, où elle se dépeint comme une “grande ranocchia cieca (...) che si crede un bue sanguinario” met en évidence l’ambivalence et l'instabilité de l’état dans lequel elle se trouve. Comme l’indique le titre du volume, ce recueil fait parfois référence à l’expérience asilaire - moins explicitement et moins précisément, cependant, que L’altra verità. Diario di una diversa, témoignage poético-sociologique publié en 1986.

L’expérience asilaire et la sensation de dispersion

Internée pour la première fois en 1947, à l’âge de seize ans, Alda Merini effectue toute sa vie des séjours - plus ou moins longs - dans cette “inutile prigione” (p. 72). Elle souligne, à plusieurs reprises, l’isolement affectif qui règne entre ses murs : “Nessuno in manicomio ha mai dato un bacio / se non al muro che lo opprimeva” (p. 72). Plusieurs poèmes évoquent également son impression d’être incomprise (“[...] tutto hai buttato nel pattume di una Psichiatra / cha ha ascoltato il falso convegno / di te coi mille diavoli del tuo corpo”, p. 30) ; en proie à une maladie qui la dépasse (“il germe della mia follia che si alza”, p.25) et à la merci des médecins (“L’ottuso dottore mi aveva detto / uccidi l’oscuro tendone / che ti vieta allo sguardo di molti ”, p. 32). Aucun des séjours effectués par Alda Merini en hôpital psychiatrique, aucune thérapie, aucun traitement ne parvient à calmer l’angoisse provoquée par la sensation que rien ne peut la contenir : “Non si sa dove vadano i nostri confini” (p. 88) ; “notti terribili [...] / notti di sentimento che vuotano strade senza confini” (p. 19). On retrouve, dans ce recueil, l’ambivalence de bien des malades à l’égard de leur maladie - le bénéfice secondaire est même explicite, quand la poétesse annonce à un amant : “e potresti diventare un confine / io devo fuggire lontano da te / e amare un altro” (p.104). Sans limites, contours ou frontière, l’expérience du vide devient inévitable :

Io sono l’uva io sono la gola e anche

l’accidia quando il peccato trova in me

la dimora, e in fondo sono l’estasi

del piacere perché nel calice dell’amore

io sono virtualmente

il nulla. (p. 34)Ma c’è anche un senso di vuoto

che non ha suono.

[...]

Mi pare nella notte

di essere sul ciglio

di un grande precipizio

che mi vuole divorare. (p.41)

Conclusion

Le recueil Clinica dell’abbandono est à la fois hétérogène et très cohérent. Le contraste entre la première section et la seconde, alors que les poèmes de l’une et de l’autre s’étendent sur une période de seulement sept ans, est sidérant. Si les poèmes “puliti” par le filtre de ceux à qui ils sont dictés sont plus faciles à appréhender stylistiquement et syntaxiquement, ils nous semblent cependant peu représentatifs de la veine mérinienne. En revanche, les premiers, à la syntaxe floue et la ponctuation absente ou hasardeuse, nous paraissent plus à même de cueillir l’essence de la poésie d’Alda Merini, dans toute sa démesure, sa crudité, ses contradictions et son génie. Malgré ce changement de ton, les thèmes restent les mêmes, comme autant de fils rouges qui frôlent parfois l’obsession. L’amour, sous toutes ses formes, prend une place considérable - d’autant plus bouleversante que celui-ci semble rarement rendu, jamais à la hauteur ni à la (dé)mesure de celui qui a été reçu. Nous conseillerions à un lecteur qui souhaiterait approfondir les thèmes abordés dans Clinica dell’abbandono de se plonger dans des œuvres antérieures. Par exemple, en ce qui concerne la porosité entre sexualité et religion : Nozze romane; Paura di Dio; La terra santa ou Il carnevale della croce ; pour les poèmes portant sur le thème de l’amour : Tu sei Pietro ; Vuoto d’amore ou Delirio amoroso ; en ce qui concerne l’expérience asilaire : L’altra verità ou Diario di una diversa. Enfin, pour les recueils composés dans une veine mystique : L’anima innamorata; Corpo d’amore ou Un incontro con Gesù. Cette liste est très loin d’être exhaustive : la production poétique d’Alda Merini est telle qu’il est impossible d’établir une bibliographie complète (elle a, par exemple, publié plus de 1100 titres aux seules éditions Pulcinoelefante). Clinica dell’abbandono nous paraît, néanmoins, être un recueil tout à fait adapté à un lecteur qui souhaiterait avoir une idée globale des motifs récurrents, du style et des variations de la poésie d’Alda Merini.

Pour citer cette ressource :

Héloïse Moschetto, Alda Merini, Clinica dell’abbandono (2003), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), février 2025. Consulté le 10/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/bibliotheque/alda-merini-clinica-dell-abbandono-2003

Activer le mode zen

Activer le mode zen