Interview d'Alberto Manguel

ALBERTO MANGUEL EN LYON

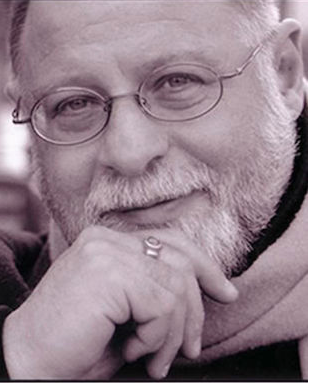

L'auteur

Alberto Manguel est né en Argentine en 1948. Après une enfance passée en Israël, il est engagé par Jorge Luis Borges, devenu aveugle, pour lui faire la lecture à voix haute. Bibliophile, grand lecteur, écrivain, traducteur et critique littéraire, il publie de nombreux ouvrages comme Une Histoire de la lecture (1998), La Bibliothèque la nuit (2006) ou plus récemment, Voyage en utopies (2017). Après s’être installé en France dans le Poitou, où il a trouvé une maison pour y mettre ses quelques quarante mille livres, il revient en 2015, après de longues années d’absence, à Buenos Aires où il a été nommé directeur de la Bibliothèque Nationale d’Argentine.

L'interview

La matérialité du livre

Dans une Histoire de la lecture, vous mettez en avant dans le chapitre « La forme du livre » votre sensibilité à l’aspect matériel, tactile et visuel du livre. Avec les nouvelles technologies, l’e-book et les éditions numériques de texte, cette matérialité disparaît dans une certaine mesure. Que pensez-vous de la transformation du livre en autre chose que du papier ?

Le lecteur dans le texte

Dans « Métaphores de la lecture », vous citez Georges Santayana : « Il y a des livres dans lesquels les notes en bas de page ou les commentaires griffonnés dans la marge par quelque lecteur sont plus intéressants que le texte. ». Les annotations en marge remontent déjà aux manuscrits anciens. L’expérience de lecture a toujours été empreinte à côté du texte lui-même. Pourtant, avec les romans de gare et ces livres que l’on lit pour l’histoire, beaucoup de gens ne prennent plus la peine de les annoter, vu la vitesse de lecture.

Il arrive toujours ? J’allais justement vous poser la question. Pensez-vous qu’il y ait un livre en particulier qui défie cette traduction, cette projection que nous avons tendance à imposer sur le texte ?

Non, non. Il y a certes des livres pour lesquels les lecteurs décident qu’ils sont immuables. Le Coran par exemple. Il a été décidé que les seuls commentaires valables sont ceux de Mahomet, et ceux des commentateurs qui viennent après, pour commenter Mahomet. Mais le Coran est immuable ; c’est l'un des attributs de Dieu, donc il ne peut même pas être traduit. Mais ça, c’est une décision que nous prenons tous, plus ou moins. Évidemment il y a des lecteurs qui ne sont pas d’accord et qui transgressent ces lois.

Vous décrivez l’expérience de la lecture, la vôtre, qui est celle d’un lettré qui a beaucoup lu, et que les lecteurs de votre Histoire de la lecture ont pu dans une ample mesure partager, étant donné leur position similaire à la vôtre c’est-à-dire, de grand lecteurs instruits.

C’était mon cas, et j’ai utilisé mon cas parce que j’avais besoin d’un exemple personnel. Mais je crois que dans une certaine mesure, ce que je dis peut s’appliquer au lecteur d’un seul livre.

Justement, je m’interrogeais : que diriez-vous à de plus petits lecteurs, ayant moins de « capital culturel » pour les inciter à réfléchir sur leur propre acte de lecture ?

Vous savez, c’est compliqué parce que nous sommes dans une société qui veut des consommateurs. Or cette société nécessite des citoyens qui ne réfléchissent pas, qui ne se croient pas intelligents, qui ne se croient pas suffisamment méritoires pour la culture. Donc, c’est très difficile de dire à quelqu’un à qui l'on a appris depuis la maternelle que le seul bénéfice de l’éducation c’est d’être préparé pour le bureau ou l’usine ; c’est difficile de lui demander de réfléchir à son propre sort, de trouver dans la culture – que ce soit la littérature ou d’autres formes d’expression artistique – des ressources qui lui servent. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fait pas, parce qu’il y a véritablement une éducation à la stupidité. Dans certaines cultures qui ont une approche plus libre à la culture, cela se sent différemment. Mais je pense que le grand effort que nous devons faire, en tant qu’enseignant par exemple, c’est d’aller à l’encontre de cette éducation qui nous prépare pour l’esclavage.

Lire et écrire

Je voudrais revenir sur le cadre de ces Assises Internationales du Roman, où vous avez été invité pour intervenir à l’occasion d’une table ronde sur « l’éloge du dictionnaire ». A priori, lire un dictionnaire de A à Z, de cabo a rabo, peut sembler surprenant. Est-il possible de lire, au sens classique du terme, un tel livre ?

Et l’écrire ? Vous avez rédigé le Dictionnaire des Lieux Imaginaires avec Gianni Guadalupi. J’imagine que penser à la structuration, aux entrées que l’on choisit d’insérer, celles que l’on décide de ne pas garder… tout cela procure une expérience d’écriture également différente.

Totalement différente. Avec Gianni Guadalupi nous avons voulu recenser les lieux qui ont été imaginés dans la littérature. Évidemment on ne pouvait pas tout inclure, d’abord parce qu’on ne peut pas tout lire ! Et donc nous avons décidé de limiter notre choix aux endroits imaginaires sur Terre et non pas sur d’autres planètes. Nous avons exclu les univers parallèles pour ne pas compliquer la chose. Nous avons laissé de côté les Enfers et les Cieux, pour ne pas rentrer dans le royaume de la mythologie, cela ne nous intéressait pas. Nous avons aussi laissé de côté des lieux imaginaires synonymes, comme les lieux de Proust ou de Faulkner qui se passent dans un lieu réel mais sous un nom faux. Et là, nous sommes restés avec quelques trois mille endroits, et nous les avons mis par ordre alphabétique parce que cela prêtait une sorte de fausse idée d’ordre à quelque chose qui était inventé.

Rien de nouveau sous le soleil

En préparant cette interview, j’ai constaté que très souvent, les questions que l’on vous pose tournent autour des mêmes thématiques : la lecture, votre place auprès de Jorge Luis Borges, votre rapport au livre… Personnellement, voyez-vous cela comme un signe de fermeture ou au contraire, comme le moyen d’enrichir et d’amplifier constamment vos réflexions ?

Vous savez, cela dépend de la fatigue. Évidemment quand on me pose la question à propos de Borges, en quelque sorte c’est automatique : j’appuie sur le bouton et je débite ce que je dis depuis cinquante ans. Si une nouvelle idée me vient à l’esprit, je dirai quelque chose de nouveau. Mais ces questions – comment avez-vous connu Borges ? Que pensez-vous de la technologie électronique face à l’imprimé ? Quel conseil donneriez-vous à ceux qui ne lisent pas ? – ce sont des questions qu’on me pose tous les jours. Évidemment, je n’ai pas de réponse originale. Peut-être faut-il plutôt trouver la façon de tourner la question en quelque chose de nouveau.

Pour citer cette ressource :

Alberto Manguel, Noémie Dumont, Interview d'Alberto Manguel, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2019. Consulté le 21/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/entretiens-et-textes-inedits/entretiens/interview-dalberto-manguel

Activer le mode zen

Activer le mode zen