De Saxo à Axel, de «Hamlet» au «Prince de Jutland» : du texte source au cinéma, réécritures et résurgences de l’Histoire

Cet article est issu du recueil "La Renaissance anglaise : horizons passés, horizons futurs" publié par Michèle Vignaux. Le recueil est constitué de travaux menés dans le cadre de l'Atelier XVIe-XVIIe siècles, organisé de 2008 à 2010 pour les Congrès de la SAES (Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur) qui se sont tenus à Orléans, Bordeaux et Lille, respectivement sur les thématiques de « La résurgence », « Essai(s) » et « A l'horizon ».

Le Prince de Jutland de Gabriel Axel est un film à petit budget nettement moins connu de la critique française et anglo-saxonne que le célèbre Festin de Babette réalisé en 1989. Il s'agit pourtant d'un exemple unique d'adaptation dans le large corpus des films shakespeariens, déclinée sur le mode de l'essai cinématographique. Le choix de porter à l'écran le récit des exploits du Prince Amled vengeur du meurtre de son père Hardvendel le « jar » ou gouverneur du Jutland, peut paraître en effet quelque peu surprenant ou anachronique à l'heure où le cinéma n'hésite pas à s'approprier les œuvres du dramaturge pour en proposer des versions modernes et post-modernes toutes plus originales et innovatrices les unes que les autres. C'est à cet égard, précisément, que le film constitue une expérience.

Le récit des exploits du « véritable Hamlet », extrait des Livres III et IV de la chronique médiévale Gesta danorum ou Historiae danorum transcrite par Saxo Grammaticus, constitue l'une des sources essentielles de la pièce de Shakespeare, comme le rappelle le journaliste Jacques Berg-Compère dans sa préface à l'œuvre (1993, 7-12), traduite du latin et annotée par Vincent Fournier (1993, 57-63). L'édition des Gesta danorum de Christiern Pedersen imprimée à Paris en 1514 correspondrait effectivement au manuscrit original, comme en attestent les fragments du manuscrit retrouvés à Angers en France en 1863. (Berg-Compère,1993, 10)

Le récit de Saxo est en effet revu au travers du prisme de la vision de François de Belleforest dans les Histoires Tragiques (1564-1582), une traduction et adaptation partielles des douze Novelli de Mario Bandello, elles-mêmes réécrites à partir d'une première traduction réalisée par Pierre Boaistuau dès 1559, et plus particulièrement de l'extrait concernant le prince Amleth dans le cinquième livre de ces Histoires (1570).

Cet extrait, qui constituerait une source d'inspiration directe de la tragédie de Shakespeare, ne sera cependant publié en anglais sous le titre The Historie of Hamblet que plus tard en 1608, (après la première représentation de Hamlet donc, en 1603). Il conviendrait donc de savoir si Shakespeare connaissait le français et avait lu la version originale de Belleforest.

Henri Suhamy, dans son ouvrage Hamlet, Lear, Macbeth : histoire de trois personnages shakespeariens (2010, 21-25), nous rappelle que le dramaturge pouvait également avoir vu la pièce intitulée Hamlet avec, déjà, l'orthographe « moderne », et représentée dès 1580. Il s'agirait en quelque sorte d'un Ur-Hamlet, où apparaît d'ailleurs le personnage du spectre, pièce dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'elle aurait été probablement écrite par Thomas Kyd.

Dans Hamlet, l'ombre et la mémoire, et en particulier le premier chapitre concernant « Le mythe de Hamlet ou le double originel » (2004, 25-57), Frédérique Toudoire-Surlapierre commente à son tour ces questions complexes d'affiliations multiples. L'auteur fait remarquer que le récit fondateur du mythe originel est construit sur une série de situations primitives, présentant : « un certain nombre de schèmes sinon propres à la tragédie, du moins spectaculaires (meurtres, suspense, pièges et subterfuges de toutes sortes. » Elle ajoute que « cette confrontation du narratif et du théâtral/scénique est essentielle dans la constitution de la geste hamlétienne en mythe. » (2004, 43).

C'est en cela, précisément, que le récit des exploits du prince se prête bien à un mode de représentation cinématographique. Le rite sanglant de la vengeance devient ici spectacle brut et se présente comme une série de tableaux vivants composés à partir d'effets de réel simples et directs.

Le réalisateur se propose donc de revisiter le mythe source, ce qu'il fait non sans une certaine jubilation, et, hormis quelques clins d'œil intertextuels, se démarque des prestigieux dérivés pour offrir l'image d'un héros triomphant. Il est vrai que ce prince de Jutland, sorte de roi des gadoues évoluant en guenilles dans un royaume dérisoire, n'a rien du philosophe contemplatif et mélancolique de Shakespeare. Dans la chronique comme dans le film, se dessine en outre une vision cyclique de l'Histoire à travers l'histoire de ce personnage légendaire. Le réalisme sobre, les dialogues épurés et le parti-pris esthétique du dépouillement contribuent à restituer l'esprit de l'époque et la violence primitive d'un univers austère.

1. Le Prince de Jutland : de l'histoire à l'Histoire, résurgences

Nous ne savons que peu de choses de Saxo Grammaticus, dit encore Sakse « l'Érudit » (1150-1206), hormis ce qui apparaît dans la préface qu'il a écrite pour la Geste qui relate les hauts faits des Danois au début du XIIIè siècle. Sakse était clerc de l'Archevêque de Lund nommé Absalon, lui-même ministre du roi Valdemar fondateur de la ville de Copenhague. Il composa la Geste à partir de plusieurs sources écrites comme orales, des chroniques d'historiens, des sagas islandaises ou des contes et légendes qu'il retranscrivait en latin. Du fait même de la diversité présumée des sources, il est difficile de se prononcer sur la véracité de ces récits et de savoir si le prince Hamlet, Amled ou Amleth, selon l'orthographe adoptée dans les manuscrits du haut Moyen Âge, a effectivement existé. Le nom, dérivé du nom norvégien « Amlode », signifie « imbécile » dans le registre familier, et il est passé par antonomase dans toutes les langues nordiques pour désigner un sot, un lourdaud lent d'esprit ou stupide, comme le personnage de Brutus (Fournier, 1993, 57 ; Berg-Compère, 1993, 7). Outre la chronique, on trouve deux autres occurrences du nom du prince Amleth ou Amled, dans un poème islandais du Xè siècle, puis, à l'époque de Saxo, dans le conte populaire l'Edda poétique attribué au Danois Snorri Sturluson.

À cette époque, précise Berg-Compère (1993, 8), le Danemark n'existe pas encore en tant qu'état unifié. La royauté repose sur un accord provisoire répartissant le pouvoir entre chefs de statut identique. L'action du récit est donc datée de manière imprécise, entre le VIIè et le IXè siècle, et le prince danois guère plus connu par les chroniqueurs du Moyen Âge que les personnages de légende du temps du roi Arthur.

La trame narrative est assez claire. À l'origine du récit, il y a la vengeance, nécessaire après le meurtre contre-nature du bon « jarl » Hardvendel ou Horwendil (incarné par Tom Wilkinson) commis par le frère félon Fenge (Gabriel Byrne). Non seulement Fenge ou Feng selon Suhamy (2010,19) jalouse les faits d'armes passés du gouverneur, mais il convoite la blonde reine Geruth (Helen Mirren), son épouse. Le thème de l' « inceste » est donc déjà bien présent ici et s'ajoute à celui d'une félonie contre-nature. Comme le souligne Suhamy (2010, 17), ce thème de l' « inceste conjugal », le remariage de la reine veuve avec le frère du défunt, est évoqué dans l'Ancien Testament. Cette question, précisément, fera l'objet de nombreux débats au moment où Henry VIII cherchera à répudier Catherine d'Aragon.

Amled (Axel opte pour une des orthographes scandinaves), incarné par Christian Bale, est un modèle de courage et de finesse, capable de simuler la folie ou plutôt une forme d'hébétude extrême pour mener à bien sa vengeance. Outre l'image du prince vengeur et rusé dissimulateur, nous avons déjà ici de nombreux détails que nous retrouverons dans l'intrigue du récit de Belleforest et de la tragédie shakespearienne, les manigances du frère félon, les reproches à la reine, l'espion du roi tué par le prince, ou encore le complot final du roi déjoué par le prince.

Pour autant, le récit de La Geste ne se limite pas simplement à celui d'une vengeance et d'une destinée héroïques. Autour des mythèmes tragiques de la vengeance, de la jalousie et de la trahison, il montre aussi l'histoire troublée des peuples, les rivalités dynastiques et les guerres civiles incessantes pour la conquête du trône. Ainsi, bien avant ce meurtre, l'Histoire se déroule comme une longue querelle, d'abord entre Hardvendel le gouverneur danois (le « jarl » nommé par le roi Rorik) et Koll, roi de Norvège, son rival, jaloux de sa vaillance. Lorsque le Prince de Jutland aura triomphé de l'assassin de son père, d'autres rois vaincront, triomphant de leurs adversaires et s'emparant du trône selon les mêmes rites guerriers : ainsi Viglet, fils de Rorik, prenant le pouvoir, tandis qu'Hamlet mourra glorieusement sur le champ de bataille, détail final qui fait tendre le récit non pas tant vers la tragédie que vers la « biographie épique » (Suhamy, 2010, 20). Cela dit, le film s'en tient à la vengeance victorieuse du prince relatée dans le Livre III, souscrivant donc strictement à une logique de comédie, ou sorte de « revenge comedy ».

Si, au travers de ces rivalités dynastiques, s'exprime une violence primitive alors que guerres intestines, parricides, incestes et trahisons se succèdent, la Geste d'Amleth ne se présente pas tant comme le triomphe éblouissant d'un héros génial que comme la récurrence funeste d'un trait familial, la jalousie, qui surgit sur plusieurs générations. Belleforest insistera à son tour sur ce schéma répétitif (Toudoire-Surlapierre, 2004, 25-29), tout comme Shakespeare, qui montrera bien ces circonlocutions ironiques de l'histoire au travers des luttes entre Hamlet le Danois et Fortinbras de Norvège, puis des luttes entre leurs fils, et, partant, le vrai triomphe, celui d'une libido dominandi incontrôlée, d'où la tragédie. L'Histoire, cyclique, est vue comme une éternelle résurgence.

Le réalisateur précise, quant à lui, qu'il ne s'agissait pas de tenter une reconstitution historique précise :

Cela n'aurait guère eu de sens s'agissant d'une époque mal connue. On est à l'aube de l'histoire, dans un peuple de paysans qui appellent « rois » de petits chefs de tribus, entourés d'une armée de 30 ou 40 hommes. C'est tout simplement une belle histoire qu'on a envie de raconter avec une caméra parce qu'elle est immédiatement visuelle : il en naît toute une suite d'images, fortes, pleines, que j'ai cherché à rendre avec un maximum de sobriété. [...] Ce dépouillement, c'est 40 ans de travail. [...] Avec le temps, on devient de plus en plus exigeant. (1994)

Le décor, d'une austérité sombre, se présente comme un véritable décor d'enluminures. Les couleurs, atones, aux dominantes grises et beiges, produisent un effet d'a-temporalité caractéristique du mythe, et ne rappellent en rien la luxuriance sensuelle des couleurs dans le Festin de Babette destinées à montrer l'exaltation de cette petite communauté danoise de la fin du XIXe siècle aux habitudes pieuses et frugales brutalement bousculées par l'arrivée d'une Française désireuse de les initier aux joies des nourritures terrestres.

2. La vengeance réussie d'Amled le faux « lourdaud »

La tradition de la « revenge tragedy » ou genre du drame de vengeance, instaurée par The Spanish Tragedy de Kyd montrant un père, Hiéronimo, tentant de venger son fils assassiné par ses supérieurs, s'appuie sur la notion présupposée de l'existence d'une justice naturelle, ou, pour reprendre la formule célèbre de Francis Bacon dans son Essay Of revenge, d'une sorte de justice sauvage : « a kind of wild justice » (1625 ; Watson, 2002, 160). Cette sorte de justice personnalisée ou talionique est d'autant plus justifiée ou même indispensable, qu'à cette période, la justice d'Etat s'exerce souvent de manière fort sommaire : «[It] must have been an important supplement to official justice in an era of very limited police powers and severely enforced social hierarchy. » (Watson, 160). Si la remarque trouve tout son sens à l'aube de la naissance de la monarchie constitutionnelle alors que la justice opère déjà selon la règle du droit et les règles de la justice naturelle, elle n'en est que plus vraie encore, appliquée à une époque obscure, juste avant la Grande Charte, où pouvoir et tyrannie vont souvent de pair.

De nombreux critiques ont souligné combien dans la tragédie de Shakespeare, la vengeance apparaît comme « abâtardie » (Girard, 1990, 331-352), vengeance par procuration, comme « substituée et dévaluée » (Toudoire-Surlapierre, 45), cela, du fait des multiples hésitations et scrupules d'un prince qui se considère comme un couard : « Now whether it be / Bestial oblivion, or some craven scruple/ Of thinking too precisely on th'event » (4.4.30-32) ((Ce passage est ajouté dans la deuxième édition de Wells et Taylor (2005, 717), d'où sont tirées les citations de la pièce.)) ; « And ever three parts coward, [...].» (4.4.34)

Mieux, elle se manque, ainsi le magnifique loupé à l'acte 3 scène 3 alors que Claudius est en prières et en apparence en repentir (« O, my offence is rank! It smells to heaven. » [3.3.36]), et que Hamlet, de manière surprenante, presque anti-dramatique, suspend alors son acte : « And am I then revenged / To take him in the purging of his soul, /When he is fit and seasoned for his passage?/ No... Up, sword, and how a more horrid hint./ [...] /Or in th'incestuous pleasure of his bed,...» (3.3.84-90).

C'est bien ce non-acte fatal qui définit la tragédie comme une longue « promesse non tenue » (Villquin, 1996, 22-23). Le contrat moral scellé par le sombre « Remember me! » du spectre, répété à un fils désireux d'oublier, est en fait mis en sursis et choit vers la résiliation, vers le nul et non avenu.

Dans la chronique au contraire, la vengeance contre le double usurpateur va de soi. Mieux, se venger est presque une nécessité morale et sociale. L'acte de vengeance apparaît comme naturel, héroïque, un haut fait d'armes destiné à nourrir les fables et à enrichir le patrimoine culturel de tout un peuple. L'issue doit donc être heureuse. Aussi, non seulement le prince réussit-il son entreprise, mais il parvient à reconquérir le trône. Il n'y a ici nulle indécision ou hésitation, nulle nécessité de l'intervention d'un personnage surnaturel chargé d'aiguillonner une conscience ou une résolution vacillantes. Belleforest, quant à lui, garde de la source l'idée d'un héros dissimulateur et de la folie feinte comme stratagème destiné à duper le roi, mais le personnage du spectre n'apparaît pas encore ici.

Dans la chronique, l'apparente dégradation et l'hébétude d'Hamlet ne sont pas signes de mélancolie ou de folie, mais de dissimulation. Belleforest modifie sensiblement l'atmosphère et la tonalité de l'ensemble en attribuant au prince un véritable état mélancolique « à la place de la léthargie (stoliditas) et de l'inertie (inertia) dont le héros de Saxe feint d'être atteint. » (Gardette, 1996, 137-138). Shakespeare ajoute quant à lui plusieurs éléments déterminants, le spectre (probablement déjà présent dans le Ur-Hamlet de 1580 cependant), la représentation de la pièce destinée à piéger le roi, la folie et le suicide d'Ophélie puis le complot de Laërte ainsi que la scène du fossoyeur et des funérailles et les personnages d'Osric et de Fortinbras (Wells et Taylor, 2005, 681).

Là où la version de Saxe exalte explicitement la violence mise au service de la vengeance, Belleforest ajoute de nombreuses considérations morales et les scrupules de conscience du héros, ce qui a ainsi pour effet de démythifier et de « spiritualise[r] la description des actes de vengeance. » (Gardette, 1996, 134). C'est précisément cette même pusillanimité que l'on retrouve chez le personnage de Shakespeare et qui transforme plus clairement encore cette tragédie en « tragédie de la conscience. » (Gardette, 1996, 135). L'incapacité du prince à agir (« Am I a coward? » (2.2.573), qu'il s'agisse d'irrésolution, d'hésitation ou encore de résolution émoussée (« thy almost blunted purpose. » (3.4.101)), est un exemple de sa mélancolie devenue défaut tragique par la force des circonstances. Hamlet souffre en effet de cette forme de tristesse contemplative qui lui fait mépriser les beautés du monde et voir la terre comme un promontoire stérile : « a sterile promontory. [...] This most excellent canopy the air, [...] a foul and pestilent congregation of vapours. » (2.2.300-305).

Or, cet état contemplatif existe déjà chez le philosophe de Wittenberg bien avant le meurtre et le remariage incestueux. Robert Burton souligne que cette forme de melancholia ou de contemptu mundi, humeur noire ou bilieuse, est le propre des hommes de lettres, philosophes « tristes et sévères » (2000, 510) ou érudits gouvernés par le sombre Saturne, qui deviennent parfois de ce fait de « parfaits imbéciles » (Burton, 200, 514) aux yeux du monde et la risée de tous. Cesare Ripa (1989, 55) représente le mélancolique tenant une bourse fermée dans une main et un livre ouvert de l'autre main, signe de son avarice pour les plaisirs du monde et de son amour de l'étude. Le passereau posé sur sa tête est symbole de son amour de la solitude. Qu'il s'agisse de saturnisme génial, d'inappétence pour le pouvoir temporel ou d'aspiration vers des idéaux élevés, il s'agit bien d'un trait d'époque résolument marquée par une forme de « génie inquiet » (Arasse, 1997).

Ainsi, avec la transformation du personnage en anti-héros passif et contemplatif, (passivité préjudiciable et signe de modernité ?), il semble que Belleforest, puis Shakespeare, aient modifié le thème conventionnel de la vengeance, et, partant, le genre même. D'ailleurs, lorsque Pierre Michel parle à propos de la pièce de « démantèlement du thème [conventionnel] de la vengeance » (2009), il rappelle fort justement que, lors du meurtre de Claudius, l'acte de vengeance final, pas une référence n'est faite à la mort du vieil Hamlet, le père, comme si le meurtre était déclenché et essentiellement motivé par la mort de Gertrude, la mère. Il y a là un détournement primordial. Ce qui devait être avant tout un acte noble et juste semble souscrire ici au principe d'une violence talionique exacerbée. Le thème est déjà bien présent dans les premières pièces du corpus, ainsi Titus Andronicus : « There's meed for meed, death for a deadly deed. » (5.3.65). La vengeance, déchue, devient presque simple affaire de rivalité personnelle entre Hamlet et son double noir, Claudius.

Ce glissement opère une transfiguration (« transmodalisation », dirait Genette) du mythe originel exaltant la gloire du prince et lui substituant une vision plus pessimiste et cyclique de l'Histoire. Le cortège et la réitération des meurtres, parjures ou trahisons, conjure la vision nihiliste d'un Jan Kott qui pressentait l'existence d'un « Grand Mécanisme » destructeur de l'homme (2006, 23).

Axel, quant à lui, choisit de focaliser le récit filmique sur le triomphe du prince, souscrivant ainsi à une logique paradoxale, (celle d'une revenge comedy). L'élément est accentué par le fait que le héros reste positif, et le récit enlevé et incisif de bout en bout.

3. Du mode verbal au mode visuel : l'action « directe »

Pour s'emparer de la couronne et de la reine, Fenge et ses acolytes Torsten, Ragnar, Ribold, Aslak..., (Axe nomme ici les personnages secondaires restés anonymes dans la chronique où seuls sont nommés les personnages royaux et légendaires), exécutent les opposants de manière sommaire, puis organisent la chasse à l'ours à laquelle le gouverneur et ses deux fils vont participer. Dans le récit médiéval, l'assassinat, expéditif, a lieu en public et est annoncé comme le fait de la jalousie du félon : « Fenge décida de tendre un piège à son frère, tant il est vrai que la vertu guerrière ne met guère à l'abri des proches ». Aucune indication n'est cependant donnée quant aux réactions du prince à ce moment : « Dès que se présenta l'occasion du parricide, Fenge assouvit, dans un geste sanglant, la funeste envie qui l'habitait. Puis, s'emparant de l'épouse de son frère assassiné, il ajouta l'inceste au parricide. » (Saxo, 1993, 18).

La première séquence filmique représente donc une extrapolation à partir d'un passage plutôt laconique. On montre ici clairement l'exécution sommaire de Hardvendel, assommé, traîné sur une colline en pleine campagne, puis pendu haut et court comme cela était alors l'usage pour les voleurs. Les deux fils du roi arrivent inopinément. La remarque intriguée de Amled alors répétée (« Quel est ce voleur que l'on pend ? ») n'est pas sans rappeler les premiers mots de la pièce de Shakespeare : « Who's there? » (1.1.1-2) qui introduisent le spectre et signalent le déclenchement de la tragédie. Le prétendu voleur n'est autre que le bon Hardvendel, et lorsque l'aîné se précipite lance à la main pour défendre son père, il est poignardé sur le champ. Amled resté en retrait se met immédiatement à lever les bras au ciel, à rire de façon inconsidérée, à pousser des cris de coq et à aboyer comme un chien. Le regard est vague, il ne répond pas à la question concernant son identité. Les meurtriers s'approchent avec suspicion, mais déconcertés par ces réactions incongrues, lui laissent la vie sauve, le tenant pour fou.

Dans la chronique, le stratagème est explicitement dénoncé comme tel par la voix du narrateur : « Devant ses événements, Hamlet, contraint,... contrefit le fou. » (Saxo, 1993,19). Le récit, de fait, obéit à une dialectique simple. À l'action barbare des traîtres, correspond la réaction immédiate, à la fois émotionnelle et intelligente, du personnage. Dans le film, la mise en place de la diégèse se fait de manière immédiate, presque simpliste. Il n'y a aucun blanc entre le moment du double crime et la réaction du prince, éblouissante de rapidité. La ruse qui consiste à simuler une forme d'hébétude totale permet de déjouer tous les soupçons et dissuade Fenge d'éliminer cet « innocent ».

Les dialogues, simplifiés à l'extrême, le choix délibéré d'une mise en scène cinématographique incisive, permettent au réalisateur de caractériser d'emblée le personnage comme un être d'une vivacité exceptionnelle, capable d'inventer sur le champ le subterfuge de la folie feinte. Le mode direct, narratif dans la chronique et visuel dans le film, excluent l'un et l'autre l'interprétation d'un personnage ambigu, en proie aux atermoiements. La transposition du récit originel ainsi modalisé par la voix moralisatrice du narrateur en images visuelles directes induit une dramatisation du récit filmique et une stylisation proches de l'esthétique propre à la technique de l'ekphrasis. La mise en suspens, ou mise en suspense (Que se passe-t-il ? Comment le Prince va-t-il réagir ?), particulièrement brève, accompagne ici cet effet ekphrasis intra-diégétique, bien présent à l'intérieur du récit même quoique suggéré sur un mode indirect. Cette technique sera également utilisée plus loin, alors que le prince aura triomphé de Fenge et que ses exploits seront scrupuleusement retranscrits par une série de dessins sur un grand bouclier. Ce mode de représentation stylisé de la geste héroïque, à la fois littéral et imagé, fait écho à l'effet palimpseste et à l'esthétique duelle propre à l'ensemble du récit de La Geste où le verbe et l'image se côtoient pour mieux offrir un récit sans détours.

Le prince est tout d'abord placé en position de spectateur, témoin silencieux et impuissant et forcé d'assister au tableau sanglant et spectaculaire que représente ce meurtre en direct. L'action des courtisans, offensive, opère comme une mise en spectacle objective de leur malice. La réaction du prince est non moins spectaculaire. De l'action naît ainsi la réaction, ou une « contre-action » nécessaire à la survie. Toute l'histoire du prince qui voit puis agit, s'inscrit autour de cette dialectique de l'action réactive à partir d'actes sanglants ainsi mis en spectacle. Amled est constamment mis en action, acteur en performance, sommé de réagir ou de feindre par prudence.

De fait, ce mode visuel direct « dé-narrativise » et dramatise le récit filmique. L'effet ekphrasis est double, à la fois source d' « infériorité textuelle » (Genette, 1992, 399) et générateur d'un gain visuel et d'un « surcroît de sens » quasiment théâtral (Bazin, 2000, 141).

4. Stratagèmes et dissimulations : mesure pour mesure

Selon la chronique, Fenge recourt au mensonge hypocrite pour expliquer son geste. Peignant le parricide « sous les couleurs de la piété », il prétend que Geruthe (Geruth selon Axel), une personne fort douce et bonne, subissait en fait « la plus extrême violence de son mari » (Saxo, 1993, 19) et que le tuer était devenu nécessaire. L'attitude hypocrite fait une nouvelle fois l'objet de commentaires moralisateurs de la part du narrateur :

La manœuvre n'eut guère de peine à forcer la crédulité. Il est vrai que le mensonge ne manque pas de crédit chez les grands auxquels il arrive parfois de choyer les bouffons et d'honorer les médisants. Fenge n'hésita pas à porter ses mains parricides dans des étreintes scélérates ajoutant à un forfait doublement impie un crime d'égale impiété. (Saxo, 1993,19).

Le terme de « parricide » a ici un sens large et représente la traduction littérale des mots « parricide » et « fratricide ». Cicéron employait l'expression « parricidium fraternum ». (Fournier, 1993, 61).

Ensuite, conformément à la chronique, Amled occupe la chambre de sa mère, vit d'expédients et, crasseux, vêtu de haillons, il simule la démence. Le narrateur insiste sur l'aspect grotesque du tableau formé par la vision d'un prince avili :

Occupant chaque jour la chambre de sa mère, il y somnolait au milieu des immondices, vautré sur le sol, le corps baignant dans une crasse répugnante. Barbouillé, couvert de saletés, son visage semblait frappé par l'hébétude grotesque de la démence. [...] On eût dit, non pas un homme, mais quelque prodige grotesque né d'un caprice du destin. (Saxo, 1993, 19-20).

Caroline Spurgeon, dans Shakespeare's Imagery and What it Tells Us (1993, 316), montre combien l'atmosphère de la tragédie est comme « infectée » par de nombreuses images de maladie, de corruption et de pourriture, motifs de souillure devenus essentiels lorsqu'il sera question d'inceste : « So lust,....And prey on garbage. » (1.5.55-57)

Dans la scène de la nunnery, Ophélie, désespérée après le cinglant désaveu qu'elle vient de subir, s'interroge sur la folie du prince : « O what a noble mind is here o'erthrown! » (3.1.153). Ses paroles : « Th'observed of all observers » (3.1.157), montrent de manière emblématique la situation périlleuse du prince prétendument fou devenu le point de mire de tous. Les propos de l'ancien philosophe de Wittenberg restent cependant toujours ambigus, empreints d'une subtilité équivoque bien perceptible.

Pour le prince de Jutland, il s'agit d'abord d'une stratégie de survie. La ruse consiste à « surjouer » l'hébétude de façon à échapper aux regards sagaces : « Il est préférable que [...] ma sauvegarde prenne les apparences outrées du délire. » (Saxo, 1993, 26).

L'aspect excessif de la dégradation, la puanteur et la saleté répugnantes du prince, est ici amplement relayé par les commentaires hyperboliques du narrateur. Ces images de souillure agissent également comme un exutoire. La souillure et la pourriture apparentes ne sont autres que les signes extérieurs, les corrélats objectifs de la souillure morale, du dérèglement des mœurs et de la corruption alors prévalents au Jutland. Ces images opèrent donc comme un portrait en creux de la déchéance morale et de la fragilisation du corps social. La stratégie du prince qui consiste à endosser le rôle de bouffon dégradé est donc doublement habile, dès lors qu'elle dissimule sa ruse et provoque le rire salutaire en offrant l'image objective de déchéance et qu'elle rassure ainsi un temps le corps social sur sa propre force et son intégrité.

La stratégie est également anticipatoire. Devant le foyer, et à demi enseveli sous les cendres, Amled prépare les armes de la vengeance. Il plie des bouts de bois qu'il fait durcir dans le feu et dont il travaille les extrémités en forme de crochet. Il les entasse ensuite dans un coin au milieu des cendres, et, lorsqu'on l'interroge, il se contente de répondre de manière énigmatique qu'il prépare des épées (des « piques », selon la chronique) pour venger son père. La remarque, incongrue, ne manque pas de susciter l'hilarité générale devant un projet aussi vain que ridicule. Plus tard, un an après son départ du Jutland, lorsqu'il reviendra à l'improviste au cours du repas destiné à célébrer ses prétendues funérailles, ces crochets lui serviront à relier les tentures que sa mère, à sa demande, aura préalablement préparées et amassées dans la grande salle et dans lesquelles il pourra emprisonner les convives avant de poignarder Fenge et de mettre sa demeure à feu.

5. L'art de l'équivoque : effet palimpseste

Plusieurs scènes, dont certaines extrapolées, montrent l'habileté rhétorique d'Amled, qui, sous le couvert de la folie, mêle la ruse à la candeur et révèle la vérité à demi sans jamais rien laisser paraître de ses intentions. Ainsi lorsque, jouant dans la cour au milieu des courtisans, il s'écrie brusquement :

- Moi, j'ai volé la couronne du roi !

- Non tu ne l'as pas volée !

- Un autre que moi l'a volée, alors ! (Les paroles sont hurlées par deux fois)

L'art consommé de la vérité incongrue sera le propre d'Hamlet, qui suscitera le doute par ses répliques « grosses de sens » et sa folie raisonnable. Ici, la technique permet à Amled non seulement de mesurer à tout moment l'assise de son statut de bouffon innocent, et donc la sécurité de sa position, mais d'avancer avec prudence des allusions embarrassantes destinées à créer la confusion. À la fois bouclier défensif et arme offensive, ces pièges verbaux sont dispensés avec une prudence et une parcimonie (déjà) bien machiavéliques.

Une autre courte scène extrapolée du texte de la chronique montre Amled faisant brutalement irruption dans la pièce où se trouvent Fenge et le courtisan Ribold, un couteau à la main et l'air fort menaçant :

AMLED : Ils sont là ? Les rats ! Les rats !

RIBOLD : Nous, tu veux dire ?

AMLED : Oh non ! Les rois ne sont pas des rats, ou le seraient-ils, un rat est un rat ; un roi est un roi, et moi, je cherche des rats.

FENGE : Mais il n'y a pas de rat ici, Amled !

AMLED : Si tu les laisses faire, ils viendront bientôt te dévorer les yeux et ronger ton cœur sanguinolent !

Il lance alors le couteau qui vient se planter dans un poteau à quelques centimètres de la tête de Fenge. Amled se fait donc de plus en plus précis et affirmatif dans ses allusions et ses menaces. L'expression « cœur sanguinolent » sous-entend que le prince connaît bien le passé meurtrier de Fenge, et l'allusion au rat rongeur et vengeur est une allusion indirecte à son propre désir de vengeance.

Ce passage ne correspond à aucun épisode précis de la chronique, mais elle pourrait représenter une allusion indirecte à la scène de « la Souricière » de la tragédie. Hamlet s'efforce de piéger la conscience du roi en faisant jouer les comédiens devant la cour : « The play's the thing / Wherein I'll catch the conscience of the King. » (2.2.606-607). Le piège de la souricière s'écrit en deux temps : tout d'abord avec la pantomime qui sert d'amorce visuelle pour représenter le crime du félon, puis sur le mode verbal avec la pièce parlée, qui fait explicitement mention de l'inceste et de l'inconstance de la reine. Les allusions de la reine comédienne opèrent comme dans un saisissant effet de miroir : « A second time I kill my husband dead / When second husband kisses me in bed. » (3.2.175-176). La pièce dans la pièce permet donc à Hamlet d'exposer sa connaissance du meurtre commis par Claudius, de même que les raisons de son comportement apparemment incohérent. Lucianus (représentant donc Claudius) est montré en train de verser le poison dans l'oreille du roi Gonzague (le Vieil Hamlet) endormi dans le verger. Mais lorsqu'Hamlet précise que Lucianus est en fait le neveu du roi (« This is one Lucianus, nephew to the King. » (3.2.232)), il introduit un parallèle implicite qui autorise une nouvelle interprétation. Lucianus pourrait en fait représenter Hamlet lui-même, tandis que Gonzague s'identifierait cette fois à Claudius. Hamlet indique ainsi quasi ouvertement son intention d'éliminer le roi félon.

Axel introduit ici une ambiguïté du même type. L'image énigmatique du rat qui dévore les yeux et qui ronge le cœur, ainsi que le geste agressif du prince, lui permet de révéler indirectement sa connaissance du meurtre commis et de faire allusion à son propre désir de vengeance. L'image renvoie également à la scène du « closet » où le « rat » Polonius est tué. Ce jeu de miroirs intertextuels met une nouvelle fois en évidence la présence d'un effet palimpseste. L'adaptation se présente comme une représentation démultipliée, produit hybride et mixage du texte originel, de la tragédie et de la vision du cinéaste, le texte surimposé modifiant, contredisant ou constituant un rajout par rapport à la version initiale.

Cet effet de miroir, anamorphose ou surimpression, est d'ailleurs le propre de toute adaptation cinématique. André Bazin, prenant l'exemple de la version d'Henry V de Laurence Olivier (1944), parlera à ce sujet d'un sur-texte filmique, de « gain » ou de « surcroît de théâtralité. » (Bazin, 2000, 141).

Mais ces demi-vérités impertinentes finissent par éveiller les craintes des traîtres. Le jeune Amled plaît aux femmes, d'où l'idée de lui tendre un piège sous la forme d'un appât féminin, « une femme d'une très excellente beauté capable de faire succomber son âme aux appâts de l'amour » (Saxo, 1993, 20), pour débusquer la ruse éventuelle. Si le prince s'adonne ouvertement aux choses de Vénus et ne peut résister à la tentation du plaisir, c'est bien que sa folie est feinte. Dans la chronique, Amled, aidé de son frère de lait et de la dame complice, déjoue le piège habilement. Dans le film, la rencontre entre le prince et la blonde Günvor (Saskia Wickham), ancêtre un peu rustique de la douce Ophélie, est orchestrée de la manière la plus fruste qui soit alors qu'un Ragnar égrillard soulève les jupes de la belle. Günvor, complice, ne révélera rien au roi. Mais, enceinte, elle éveille les soupçons et au départ d'Amled pour l'Angleterre elle sera sommairement poignardée sous ses yeux.

Dans la source comme dans le film donc, l'intrigue secondaire est bien présente, mais ne génère aucune ambiguïté. Aucune melancholia ne vient émousser la force et la résolution du héros, comme c'est le cas dans la tragédie, alors que le prince égaré par les refus d'Ophélie semble la croire complice du roi et de Polonius.

6. Amled et Geruth

Avant la confrontation avec Geruth, le prince, seul dans la chambre, débusque le « rat » Ribold (Steve Waddington), l'ancêtre de Polonius (« How now, a rat? Dead for a ducat, dead. » (3.4.23)), dissimulé sous le lit, et qu'il poignarde sans hésiter. Puis, sans autre forme de cérémonie, il jette le cadavre dans l'auge des porcs. Axel choisit de ne pas extrapoler sur les images grotesques, hyperboliques, ni sur les détails des procédés barbares décrits dans le texte source où le prince est décrit dépeçant le corps et faisant cuire les morceaux dans l'eau bouillante.

Hamlet révèle la trahison et exhorte sa mère à refuser sa couche au félon. Axel s'écarte ici de la double tradition de Saxo et de Shakespeare. Dans la pièce, une Gertrude suppliciée plaide coupable et implore la clémence du prince : « These words like daggers enter in mine ears. » (4.3.85). La scène met en évidence une relation mère-fils particulière qui a donné lieu à diverses interprétations critiques. Pour André Green (après T. S. Eliot et John Dover Wilson) la faiblesse morale de Gertrude, les excès d'une sensualité débridée, seraient un corrélat objectif et la « cause » (1982, 61) directe de la tragédie. Le défaut serait non seulement la cause de sa chute dans la luxure (« O Hamlet, what a falling off was there! » (1.5.47)), mais également la cause d'une chute morale de même nature subie par tous les personnages. La critique a, depuis, considérablement réhabilité les personnages féminins (Rose, 2002, 97-120). Hamlet, quant à lui, souffrirait d'une hysterica passio ou d'un excès de féminité préjudiciable à l'action. L'interprétation d'Ernest Jones (1976) qui voit en Hamlet un anti-héros œdipien irrésolu incapable de tuer le double envié Claudius, a directement influencé la version de Laurence Olivier de 1948.

Si, dans le film, le prince fustige effectivement sa mère pour avoir convolé trop vite en secondes noces, ses reproches sont modérés. Le prince est un héros actif et non un avatar œdipien en quête des faveurs de sa mère : « - Qu'as-tu fait ? Quand vas-tu retrouver tes esprits ? - Quand ma mère recouvrera sa virginité... Ce qui est perdu ne se retrouve jamais ! ».

Dans la chronique, Amled condamne fortement le côté amoral de cette deuxième union. Les termes, d'une misogynie très marquée, anticipent les mots de Shakespeare (« frailty, thy name is woman » [1.2.146]), mais les surpassent en véhémence :

Pourquoi, femme, la plus abjecte qui soit, cherches-tu à dissimuler le plus abominable des crimes sous des lamentations hypocrites, toi qui, avec la lascivité d'une putain, t'es livrée à un concubinage impie et répugnant [...] ? C'est ainsi que les cavales se donnent aux vainqueurs de leurs mâles, n'est-ce pas ? ... (Saxo, 1993, 26).

Dans la version d'Axel donc, Amled et Geruth parviennent plus aisément à un accord. Le parti pris est plus modéré et adapté au public d'aujourd'hui, certes peu accoutumé aux chasses aux sorcières.

Conclusion : Amled, le héros positif

Le complot du roi est déjoué alors que le prince dérobe les missives gravées sur des morceaux de bois (mode de transcription courant à l'époque) et en remplace le texte. Les traîtres félons Torsten et Azlak, ancêtres de Rosencrantz et Guildenstern, sont confondus et exécutés, Amled parvenant même à épouser Ethel (Kate Beckinsale), la fille du roi d'Angleterre. La scène du retour au Jutland, une extrapolation, montre la même tendance à sur-dramatiser le récit alors que la silhouette floue du prince se détache progressivement de la pénombre grise de la nuit, semblant surgir aux yeux des convives comme un spectre, semblable à celui du Vieil Hamlet (« Whither wilt thou lead me? Speak, I'll go no further. » [1.5.1]), et suscitant alors la surprise de l'assemblée. En écho à la neutralité distanciée du récit source propre au genre de la fable, ce passage du film souscrit à la logique de focalisation externe privilégiant l'action brute à la psychologie. L'image abrupte et directe permet d'obtenir ce surcroît de théâtralité dont parle Bazin.

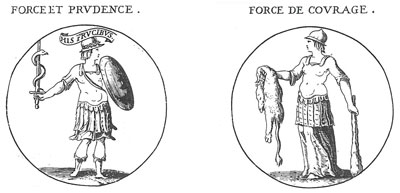

Le prince qui parvient à tuer ses ennemis et à se faire proclamer roi par un discours habile montre les qualités d'un héros d'épopée tout autant que celles du guerrier à la force prudente. Sa ruse, fondée sur une stratégie à double tranchant, sur la «'fortitudo' qui requiert la clarté, l'aveu », et sur la « 'prudentia' ou encore la sagacité mise au service de l'indispensable dissimulation » (Fournier, 1993, 58), évoque non pas tant la qualité de la force courageuse que Cesare Ripa représente comme une femme à l'air résolu tenant une massue de la main gauche et de la droite la toison d'un animal tué, que la qualité hybride de la « Force et prudence » ensemble (1989, 65-66), représentée par un guerrier « armé à l'antique » et portant sur la tête une couronne de laurier sur laquelle s'inscrit la devise « His Frugibus » (le fruit de ses efforts). Le laurier et la devise signifient que la victoire est d'ordinaire le fruit du prudent courageux. Le bouclier tenu dans la main droite comme l'épée nue entrelacée d'un serpent (symbole de vraie prudence) brandie par l'autre main, indiquent qu' « il n'est point d'atteintes, si rudes soient-elles, qu'il [le guerrier] ne repousse courageusement. » (Ripa, 1989, 66). L'image de Christian Bale brandissant son épée résolument face à la caméra convoque cette image du guerrier conquérant, valeureux mais prudent.

Le prince montre donc moins une forme d'héroïsme agressif qu'une patience et une sagesse infinies. Si sa vengeance est si longtemps différée, ce n'est pas qu'il hésite, mais c'est qu'il la prépare au mieux. À tout moment, il risque de perdre la vie s'il cesse de croire à ses ruses. S'il y croit trop, il perd aussi : sa survie est un miracle infiniment renouvelé. Son art est un art biface, à la fois art de l'esquive et de l'évitement, et art de la provocation active, dont les règles sont constamment redéfinies au gré des circonstances. Sa rhétorique équivoque qui consiste à avancer des vérités incongrues pour mieux se masquer relève d'une double stratégie de la fausse dénégation et de la quête socratique de la vérité. Protéen et polyvalent, il est aussi proche d'un Prospéro qui prépare les moindres détails de sa vengeance que d'un Hamlet qui pratique avec brio l'équivoque verbale. Le jeune prince, en fait, est déjà un grand Machiavel. Le chroniqueur lui rend d'ailleurs ouvertement hommage en finale : « O, homme de courage, digne d'un nom éternel qui, ayant adopté par sagesse le parti de la démence, sut admirablement bien cacher une des plus hautes intelligences qui aient jamais habité un esprit mortel sous les apparences de la déraison [...]. Entre l'ingéniosité avec laquelle il se protégea et la hardiesse avec laquelle il vengea l'auteur de ses jours, peut-on trancher ? La question reste en suspens. » (Saxo, 1993, 33-34).

Rompant définitivement avec la tradition des personnages contemplatifs, Franco Zeffirelli en 1990, puis Kenneth Branagh en 1996, feront de Hamlet un héros actif « non pas indécis mais hésitant » (Branagh, 1995) et incapable d'agir dans une cour politisée à l'extrême.

Il appartient à Gabriel Axel, au travers de cette représentation originale de la source médiévale, d'avoir retrouvé les traces légendaires de cet autre Hamlet, le héros résolument positif, archétype du courage et de la ruse.

Références bibliographiques

ARASSE, Daniel. 1997. La Renaissance maniériste. Coll. Formes de l'Univers. Paris : Gallimard.

AXEL, Gabriel. 24 février 1994. Entretien avec Marie-Noëlle Tranchant, dans Le Figaro.

BAZIN, André. 2000 (1975). Qu'est-ce que le cinéma, Paris : Les Éditions du Cerf. Coll. 7è Art.

BRANAGH, Kenneth. 29 novembre 1995. Entrevue avec Marie-Noëlle Tranchant, dans Le Figaro.

BERG-COMPÈRE, Jacques. 1993. « Préface » dans Hamlet : Extraits des livres III et IV des Gesta Danorum. Lausanne : Éditions Esprit Ouvert, p. 7-12.

BONITZER, Pascal. 1995. Peinture et cinéma. Décadrages. Paris : Cahiers du Cinéma/Éditions de L'Étoile.

BURTON, Robert. 2000 (1621). Anatomie de la mélancolie. Traduction de Bernard Hoepffner, 3 vols. Paris : José Corti.

FOURNIER, Vincent. 1993. « Postface » et notes de traduction du latin dans Hamlet : Extraits des livres III et IV des Gesta Danorum. Lausanne : Éditions Esprit Ouvert. 57-63.

GARDETTE, Raymond. 1996. « Hamlet le Danois, la légende », dans Lectures d'une œuvre. « Hamlet » de William Shakespeare. Abiteboul Maurice (dir.). Paris : Le Temps.

GENETTE, Gérard. 1992. Palimpsestes. La littérature au second degré. (Coll. Points Essais). Paris : Seuil.

GIRARD, René. 1990. « La Vengeance abâtardie de Hamlet », dans Shakespeare. Les feux de l'envie. Paris : Grasset. 351-352.

GREEN, André. 1982. Hamlet et Hamlet. Paris : Ballard.

JENKINS, Harold éd. 1982. « Introduction » dans Hamlet. The Arden Shakespeare. London: Methuen.1-159.

ONES, Ernest. 1976 (1949). Hamlet and dipus, New York and London: W. W. Norton.

KERMODE, Frank ed. Hamlet, Selected Prose of T. S. Eliot, Londres, Faber & Faber, 1975.

KOTT, Jan. 2006 (1962). Shakespeare notre contemporain, traduit du polonais par Anna Posner. Paris : Petite Bibliothèque Payot.

MICHEL, Pierre, interviewé dans l'émission Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, le 30 décembre 2009.

RIPA, Cesare. 1989 (1643). Iconologie où les principales choses qui peuvent tomber dans la pensée touchant les vices sont représentées. Paris : Aux Amateurs du Livre.

ROSE, Jacqueline. 2002. « Sexuality in the Reading of Shakespeare: Hamlet and Measure for Measure », dans Alternative Shakespeares, John Drakakis éd. London and New-Yor : Routledge.

SAXO Grammaticus. 1993 (1935). Hamlet : Extraits des livres III et IV des Gesta Danorum. Lausanne : Éditions Esprit Ouvert.

SPURGEON, Caroline. 1993. Shakespeare's Imagery and What it Tells Us. Cambridge: Cambridge University Press.

TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique. 2004. Hamlet, l'ombre et la mémoire. Monaco : Éditions du Rocher. Coll. Figures et Mythes.

SUHAMY, Henry. 2010. Hamlet, Lear, Macbeth : Histoire de trois personnages shakespeariens. Paris : Ellipses.

VILLQUIN, Jean-Pierre. 1996. « Hamlet et les maladies de l'âme », dans Lectures d'une œuvre. « Hamlet » de William Shakespeare. Abiteboul Maurice (dir.). Paris : Le Temps.

WATSON, N. Robert. 2002. « Tragedies of revenge and ambition », dans The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy. Claire Mc Eachern éd. Cambridge : Cambridge University Press. 160-181.

WELLS, Stanley and TAYLOR, Gary éds. 2005 (1987). The Oxford Shakespeare. The Complete Works. (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

WILSON, John Dover. 1937. What Happens in Hamlet. Cambridge: Cambridge University Press.

Pour citer cette ressource :

Anne-Marie Costantini-cornède, De Saxo à Axel, de Hamlet au Prince de Jutland : du texte source au cinéma, réécritures et résurgences de l’Histoire, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2011. Consulté le 06/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/litterature/litterature-britannique/de-saxo-a-axel-de-hamlet-au-prince-de-jutland-du-texte-source-au-cinema-reecritures-et-resurgences-de-l-histoire

Activer le mode zen

Activer le mode zen