Les Cas de Palatalisation Contemporaine (CPC) en anglais

1. La palatalisation et les Cas de Palatalisation Contemporaine : définition

La palatalisation est un procédé phonétique par lequel une consonne non palatale voit son lieu d’articulation se rapprocher du palais. Roach la définit ainsi :

[It is] a process whereby the place of an articulation is shifted nearer to (or actually on to) the centre of the hard palate: the s at the end of the word ‘this’ may become palatalised to ʃ when followed by j at the beginning of ‘year’, giving ðɪʃ jiə ((La notation en gras est celle de Roach que nous conservons ici.)) (2009)

Comme le montre cette citation, la palatalisation est souvent mentionnée parmi les phénomènes phonétiques qui relèvent de la chaîne parlée. On parle dans ces cas de palatalisation de phrase. Cependant, ces mêmes phénomènes de palatalisation peuvent également se produire au sein d’un mot. On parle alors de palatalisation de mot.

La palatalisation est en fait une forme d’assimilation, dont voici une définition simple : il s’agit de la modification d’un son au contact d’un autre son. Dans l’exemple donné par Roach ci-dessus, le /s/ de trouve modifié par /j/ et est ainsi palatalisé en /ʃ/. La palatale /j/ est ainsi déclencheur du procédé de palatalisation. Il s’agit de la consonne au contact de laquelle la consonne non palatale voit son point d’articulation se rapprocher du palais dur. Dans tous les cas de figure, la présence d’un segment déclencheur d’assimilation, appelé assimilateur (Pavlík 2009), est nécessaire à tout processus d’assimilation. Le mécanisme de la palatalisation n’échappe pas à cette règle.

Nous allons à présent définir les CPC individuellement et recenser les commentaires existants dans la littérature spécialisée à leur sujet.

2. La coalescence par le yod après les occlusives alvéolaires /t/ et /d/ dans les syllabes accentuées

La définition de la coalescence par le yod (yod coalescence) ((Le yod est le nom donné à la glissée palatale /j/ que l’on trouve au par exemple au début du mot yes.)) donnée par le site Sounds familiar? de la British Library est la suivante :

After <t> and <d> some speakers retain the <y> sound — words such as tube and dune might sound a little like ‘tyoob’ and ‘dyoon’, particularly among older speakers or in careful speech. Many younger speakers, however, now combine the <t> sound with the yod to produce a <ch> sound and the <d> with the yod to produce a <j> sound — thus tube and dune sound more like ‘choob’ and ‘joon’. In the case of <d> this, of course, means pairs such as dune and June or deuce and juice become homophones. This process - known as yod coalescence […] (http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/changing-voices/phonological-change)

Dans les cas de coalescence, c’est /j/ qui est le déclencheur de l’assimilation. Hannisdal définit le phénomène de la manière suivante :

Yod coalescence is a type of assimilation where the approximant /j/ (yod) fuses, or coalesces, with preceding /t,d/, resulting in affricates /tʃ, dʒ/, e.g. tune /tjuːn/ ⭢ /tʃuːn/ […] The phenomenon has also been referred to as palatalisation. (Hannisdal, 2006, 120)

La coalescence consiste donc en une affrication de /tj/ en [tʃ] et de /dj/ en [dʒ]. Les prononciations avec yod, plus conservatrices, sont souvent considérés comme plus correctes. En revanche, les prononciations dans lesquelles il y a coalescence sont perçues comme des formes phonétiques plus modernes, moins correctes, résolument novatrices et associées à des locuteurs plus jeunes. Elles peuvent même provoquer la colère des locuteurs les plus conservateurs, ainsi que le montre la citation suivante tirée du Daily Telegraph du 17/06/2000 :

I am tired of hearing presenters- from weather girls to news readers- refer to “Chewsday” [Tuesday] […] and to Alec “Shtewart” [Stewart] (…) The insidious degradation of spoken English saddens me and someone ought to stand up and say “enough”. (cité dans Atendorf, 2003, 69)

Historiquement, les réalisations [ˈneɪtʃə] pour le mot nature (réalisation exclusive aujourd’hui) et [ˈæktʃəli] pour le mot actually (où la prononciation [ˈæktjuəli] se rencontre encore mais de façon très minoritaire) proviennent également de la coalescence par le yod et ont été novatrices en leur temps. Wells (1997) aborde l’aspect historique du phénomène et détermine trois étapes différentes dans l’histoire de la coalescence :

- Il note que la langue anglaise a toujours eu tendance à convertir /tj/ en /tʃ/ et /dj/ en /dʒ/ (Wells cite lui aussi le mot nature ou /tj/ est graduellement devenu /tʃ/).

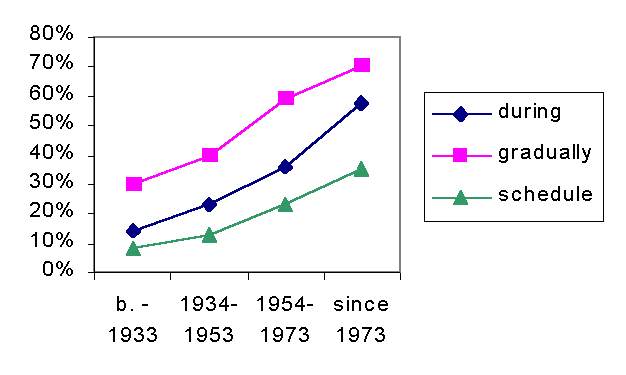

- Ce phénomène s’est accéléré durant la première partie du XXè siècle pour devenir majoritaire dans les syllabes inaccentuées. Ainsi, /ˈæktʃl, pəˈpetʃuəl, ˈɡrædʒueɪt/ sont devenues les formes courantes de actual, perpetual et graduate. Wells qualifie les formes /ˈæktjuəl, pəˈpetjuəl, ˈgrædjueɪt/ de formelles, voire de maniérées et d’artificielles. Cruttenden, (2008) exprime la même opinion.

- Au cours de la deuxième partie du XXè siècle, la coalescence a continué à se propager pour atteindre les syllabes accentuées. Wells donne pour exemple les mots tune, duke, reduce et Tuesday dont les formes palatalisées sont /ˈtʃuːsdi, tʃuːn, dʒuːk, rɪˈdʒuːs/.

Wells fait état d’une certaine résistance pour le troisième cas de figure, celui où il y a coalescence dans une syllabe accentuée. Dans un premier temps, il rechigne d’ailleurs à considérer ces cas précis de palatalisation comme appartenant à la Received Pronunciation (RP), la prononciation britannique « standard » ((Pour une réflexion sur les notions d’anglais standard et de norme, on pourra consulter Wilhelm (2011, 1) https://cle.ens-lyon.fr/anglais/langue/phono-phonetique/reflexions-sur-quelques-innovations-phonetiques-observees-en-anglais-britannique et Hannisdal (2006, 67-84) https://bora.uib.no/bitstream/1956/2335/1/Dr.Avh.Bente%20Hannisdal.pdf)). Ramsaran (1990, 187) parle de résistance considérable à la coalescence dans cette position en RP. A l’inverse, Upton (2008, 229) considère que la résistance à la coalescence en syllabe accentuée est un signe de Conservative RP. Dans l’introduction au Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English (2001, xiii), il va même jusqu’à écrire que l’utilisation d’affriquées dans les mots tels que tune et reduce est très fréquente en RP.

Le statut de la coalescence en syllabe accentuée ne fait donc pas l’unanimité. Hannisdal (2006) a comparé le point de vue des trois principaux dictionnaires de prononciation : le English Pronouncing Dictionary (EPD), le Longman Pronunciation Dictionary (LPD) et le Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English (ODP) :

Yod coalescence in stressed syllables is not included in the first edition of English Pronouncing Dictionary (Jones, 1917). In the 1967 edition of EPD, coalescence is included as an alternative only in the word during. In the 16th edition (Jones, 2003) the affricate is listed as a possible variant in most of the relevant words, but inconsistently: coalescence is for example allowed in words like tune, due, produce, institution, prostitution, but not in endure, subdue, reduce, intuitive, studio, student. LPD (Wells, 2000) includes coalescence as an alternative in all the relevant entries, but the pronunciation is marked as non-RP. ODP (Upton et al, 2001) is the only dictionary that allows /tʃ,dʒ/ in stressed syllables without any reservations. (Hannisdal, 2006, 124)

Il est intéressant de noter que les auteurs de l’ODP revendiquent une définition plus large et plus moderne du concept de Received Pronunciation, ce qui explique les choix quelque peu différents qu’ils pratiquent en matière de transcription phonétique ((D’après les auteurs de l’ODP, l’inclusion de la coalescence en syllable accentuée est l’une des manifestations de cette vision plus large de la RP: “Implicit in the British English model presented here … is the view that a larger group of people can lay claim to possession of an RP accent than has often hitherto been acknowledged. … As a result of this policy, certain regularly-occurring pronunciation features which have to date been ignored or marked prescriptively are allowed where they are now judged to be established features of RP. Notable examples of such features are [tʃ] in place of [tj] and [dʒ] in place of [dj] in such words as destitute and reduce” (ODP, xiii). )). Les positions des dictionnaires de prononciation varient mais une même tendance semble se dégager : une évolution graduelle vers l’acceptation de la coalescence dans les syllabes accentuées. Wells (1999, 44-45) avait déjà observé qu’une réalisation affriquée dans les termes tune et dune était beaucoup mieux acceptée chez les locuteurs les plus jeunes. Il semblerait que nous soyons donc bien dans le cadre d’un changement de type générationnel.

Suite à une étude portant sur la prononciation des présentateurs de journaux télévisés, Hannisdal (2006) constate que le nombre d’occurrences de /tʃ/ et de /dʒ/ dans les syllabes accentuées est plus élevé que prévu (46.4 % des occurrences possibles). Elle conclut son étude en faisant état d’une évolution en cours et propose l’adoption de la coalescence par le yod dans les syllabes accentuées dans la description de la RP :

The main observation is that /tʃ, dʒ/ are quite common in stressed syllables. The analysis shows that, overall, the coalesced variants are used in 46.4% of the cases […] This is a strikingly high figure, in view of the status of stressed yod coalescence in RP and the formality of the speech situation, and clearly suggests that yod coalescence has penetrated the boundaries of RP (Hannisdal, 2006, 210-211) […] [ɪ]t is evident that there is a change in progress, whereby yod coalescence in stressed syllables is becoming increasingly common in RP (Hannisdal, 2006, 124).

Suite à cette étude, Wells revient sur les choix qu’il avait effectués pour les deux premières éditions du LPD :

Following research into contemporary RP by Bente Hannisdal, I have removed the § sign ((LPD 2008, xiv : “Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received pronunciation) are marked with the symbol §”.)) from forms with /tʃuː/ and /dʒuː/ deriving from traditional /tjuː/ and /djuː/. (LPD, 2008, xiii).

Sur son blog phonétique (entrée du 25 avril 2005), le linguiste va même plus loin en se livrant à un véritable mea culpa quant à ses choix passés en matière de Received Pronunciation. Non sans humour, il donne son âge comme excuse, reconnaissant en cela que nous avons bien affaire à une évolution linguistique de type générationnel :

Ms Hannisdal has collected a large number of recordings of British television newsreaders (thirty people; half of them men, half women; from the BBC, ITV and Sky channels; an hour of speech from each individual). This constitutes an extensive corpus of contemporary RP, and has enabled her to discover some interesting facts, not previously established, about this variety of English. (…) Words with traditional /tj, dj/ before a stressed vowel (tube, Tuesday, student, due, reduce, duty, during) were pronounced instead with /tʃ, dʒ/ in a massive 46% of cases. In LPD I labelled these variants “non-RP”. Clearly I was wrong to do so (even if it’s true for people of my own advanced age). (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/blog0704.htm)

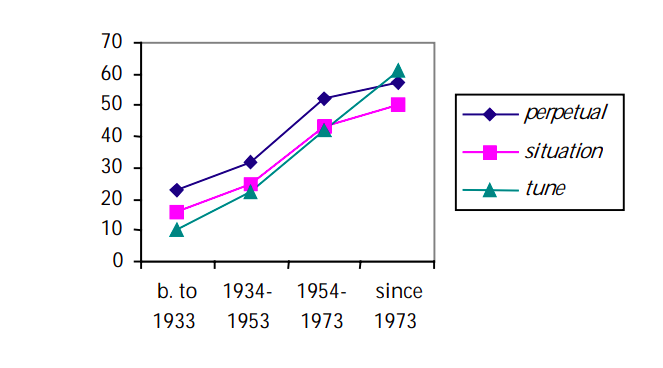

En résumé, le changement linguistique qui mène à la coalescence par le yod après /t/ et /d/ est donc bel et bien générationnel, que ce soit en syllabe accentuée ou en syllabe inaccentuée. Ceci est parfaitement démontré par les deux schémas ci-dessous qui illustrent ce point de l’étude de Wells sur les préférences de prononciation des Britanniques (Wells, 1999).

Bien sûr, la coalescence ne se rencontre ni en anglais américain, ni dans les variétés où l’élision du yod est particulièrement répandue, donnant lieu à des formes telles /tuːn, duːn/ pour les mots comme tune et dune.

3. La palatalisation par le yod des fricatives alvéolaires /s/ et /z/ dans les syllabes accentuées

Tournons nous à nouveau vers le projet Internet Sounds familiar? de la British Library afin d’introduire notre deuxième CPC. Les rédacteurs du site font le lien entre la palatalisation des fricatives alvéolaires et la coalescence par le yod :

This process- known as yod coalescence- also occurs with <s> and <z>. Many speakers retain the <y> glide in words like assume and presume, although the presence of a yod in words such as tissue and visual is perhaps nowadays only a feature of extremely conservative RP speech. Tissue is far more likely to be heard sounding like ‘tishoo’ and the medial consonant in visual is often the same as the consonant sound we use in leisure. (http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/changingvoices/phonological-change)

Cette citation nous permet d’emblée d’établir plusieurs parallèles avec le CPC précédent. Tout d’abord, à l’instar de ce qui se passe pour la coalescence par le yod après /t/ et /d/, les formes avec /ʃ/ sont plus fréquentes en anglais contemporain, et celles avec un yod sont plus conservatrices. Ceci est particulièrement vrai dans les syllabes inaccentuées, où la forme palatalisée est désormais la norme (EPD, 2006, LPD, 2008). La palatalisation des fricatives alvéolaires est également moins répandue dans les syllabes accentuées que dans les syllabes inaccentuées. Par ailleurs, dans les exemples que nous pouvons observer ci-dessus, le rôle d’assimilateur (de déclencheur de palatalisation) est une fois de plus tenu par la glissée palatale /j/. La différence qui existe avec le CPC précédent, c’est que la coalescence des deux segments (la consonne qui précède le yod et le yod lui-même) n’est pas systématiquement effective, même lorsqu’il y a palatalisation. Ceci est valable pour /s/ et pour /z/.

3.1. La palatalisation de /s/

Pour nous pencher sur le cas de la fricative alvéolaire sourde, nous pouvons prendre l’exemple du mot tissue. Trois formes sont répertoriées dans les dictionnaires de prononciation :

- La palatalisation n’a pas lieu et l’alvéolaire et la palatale demeurent distinctes ⭢ /ˈtɪsjuː/ ; ceci correspond à la prononciation traditionnelle, en forte perte de vitesse aujourd’hui en anglais britannique. Les dictionnaires de prononciation ne la répertorient même pas pour l’anglais américain.

- La palatalisation est déclenchée et la fricative alvéolaire se trouve palatalisée et devient /ʃ/, la palatale demeure inchangée ⭢ /ˈtɪʃjuː/. Wells qualifie ce mécanisme de dealveolar assimilation. C’est la forme la moins répandue en anglais britannique d’après LPD 2008. En ce qui concerne l’EPD, cette forme n’apparaît plus du tout dans la l’édition de 2006 alors qu’elle était mentionnée en troisième position dans l’édition de 1980. Les auteurs semblent donc la considérer comme insignifiante aujourd’hui en anglais britannique. Elle n’est pas du tout répertoriée pour l’anglais américain.

- La palatalisation est effective et il y a coalescence de la fricative palatoalvéolaire et de la glissée palatale en un seul segment; chacune des deux consonnes s’efface et le segment résultant est la fricative palato-alvéolaire /ʃ/ ⭢ /ˈtɪʃuː/. Il s’agit de la forme la plus répandue aujourd’hui d’après le LPD 2008 et l’EPD 2006. En anglais américain, il s’agit de la seule forme répertoriée par les deux dictionnaires. Ce type de palatalisation est donc encore plus répandu en anglais américain qu’en anglais britannique.

L’EPD ((Lorsque l’EPD et le LPD ne sont pas accompagnés de la date de leur édition, cela veut dire que la remarque est valable pour toutes les éditions des trente dernières années.)) ne liste donc plus les formes qui correspondent aux réalisations de type dealveolar assimilation (/ˈtɪʃjuː, ˈɪʃjuː/). Le dictionnaire de Jones ne répertorie en effet que la variante la plus moderne (/ˈtɪʃuː, ˈɪʃuː/) en première position et la variante la plus traditionnelle (/ˈtɪsjuː, ˈɪsjuː/) en deuxième position. La raison à cela tient probablement au fait que, contrairement à Wells, les auteurs de l’EPD ne s’appuient pas sur l’étude des préférences des Britanniques et des Américains ((Outre ses propres études pour la prononciation de l’anglais britannique, Wells a exploité des études conduites par Yuko Shitara et Bert Vaux pour l’anglais américain (voir LPD, 2008 p. xviii pour plus de détails).)) en matière de prononciation, mais plutôt sur leur propre intuition et leur propre expérience professionnelle ((EPD, 2006, p. vi, “the decisions about which pronunciations to recommend, which pronunciations have dropped out of use, and so on, have been based on the editors’ intuitions as professional phoneticians and observers of the pronunciation of English (particularly broadcast English) for many years”.)), ce qui les amène à considérer cette variante comme négligeable même si elle se rencontre encore de façon extrêmement minoritaire.

La forme qui relève de la coalescence est celle qui présente le niveau d’assimilation le plus élevé. C’est également la forme qui est associée aux locuteurs les plus jeunes, comme l’atteste l’étude de Wells sur les préférences de prononciation des Britanniques (Wells, 1999). De façon plus générale, plus le locuteur britannique est jeune, plus il est susceptible d’utiliser l’une des deux formes palatalisées (voir schémas portant sur le mot issue ci-après).

Les deux principaux dictionnaires de prononciation se rejoignent sur un point fondamental : ce sont les formes qui relèvent de la coalescence qui sont les plus courantes de nos jours (ce sont les premières entrées dans les deux dictionnaires). Il semblerait que nous soyons à nouveau en présence d’un changement linguistique de type générationnel, ce que confirme Wells sur son blog :

In the case of issue and tissue we are dealing not with a productive process but with alternative pronunciations. For me, they have always been /ˈɪʃuː,ˈtɪʃuː/, and I would consider these the underlying forms, not derived from some underlying */-sj-/ sequence. However, there are others who say /ˈɪsjuː, ˈtɪsjuː/ or /ˈɪʃjuː, ˈtɪʃjuː/. In my preference poll I found that 49% of my British sample said they preferred /ˈɪʃuː/, 30% /ɪsjuː/ and 21% /ˈɪʃjuː/. The younger the respondent, the more likely to prefer a form with /ʃ/. (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/blog0608.htm)

Outre les préférences de prononciation correspondant à des générations différentes, Wells confirme donc le statut tout à fait correct de /ˈɪʃuː,ˈtɪʃuː/. Dans les exemples précédemment mentionnés, nous remarquons à nouveau que les palatoalvéolaires se situent dans des syllabes inaccentuées. Qu’en est-il des cas potentiels de palatalisation de fricatives alvéolaires dans des syllabes accentuées ?

3.2. La palatalisation de /z/

Avant de répondre à cette question, nous allons nous concentrer sur le comportement de la fricative alvéolaire voisée /z/ lorsqu’elle se trouve dans les mêmes environnements que ceux définis précédemment pour /s/. Le résultat de sa palatalisation par le yod est la plupart du temps la palato-alvéolaire /ʒ/. Les cas y correspondant sont cependant beaucoup moins nombreux que les cas de palatalisation de /s/ qui donnent lieu à /ʃ/. Considérons trois exemples en syllabe inaccentuée : Parisian, Polynesia et visual.

- Parisian : le LPD donne /pəˈrɪziən/ comme prononciation britannique et /pəˈrɪziʒ(ə)n/ comme prononciation américaine. L’EPD fait la même chose dans sa 17è édition (2006). Gimson donne /zjən/ comme forme principale dans la 14è édition (1980), avec les variantes /ziən, ʒjən, ʒɪən, ʒn/ par ordre décroissant de fréquence.

- Polynesia : le LPD donne /ziə/ comme prononciation britannique principale (53%), avec des variantes possibles en /ʒə/ (39%), /siə/ (4%) et /ʃə/ (4%). La prononciation américaine numéro un est /ʒə/ et l’unique variante est /ʃə/. Les éditeurs de l’EPD 2006 listent les mêmes variantes et les classent exactement dans le même ordre. Dans la 14è édition du même dictionnaire (1980), c’est /zjə/ qui apparaît en toute première position et les variantes sont /ziə, ʒjə, ʒɪə, sjə, sɪə, ʃjə, ʃɪə, ʃə/, par ordre décroissant de fréquence.

- Visual : pour les deux variétés, le LPD donne /ʒu/ comme prononciation principale, /zju/ et /ʒju/ comme variantes, la première étant plus fréquente que la seconde. Pour l’anglais britannique, l’EPD 2006 donne /ʒu/ comme prononciation principale et la seule forme /zju/ comme variante. En ce qui concerne l’anglais américain, l’EPD 2006 ne répertorie qu’une seule forme : /ʒu/. Dans l’EPD 1980, la forme britannique principale est /zjʊ/. Les variantes recensées sont les suivantes : /zjwə, zjʊ, ʒjʊə, ʒjwə, ʒʊə, ʒwə, ʒʊ/. ((Nous avons retranscrit les différentes façons de noter la voyelle d’une édition à l’autre des dictionnaires, ce qui explique l’utilisation de /u/ et de /ʊ/.))

En résumé, les conclusions pour la palatalisation de /z/ en /ʒ/ sont sensiblement les mêmes que celles de la palatalisation de /s/ en /ʃ/. Les éditeurs de l’EPD considèrent les formes résultantes de processus de dealveolar assimilation comme presque quantité négligeable aujourd’hui. Les formes issues de la coalescence sont encore plus courantes en anglais américain qu’en anglais britannique en syllabe inaccentuée. Dans tous les cas de figure, les formes non palatalisées sont en perte de vitesse alors qu’elles étaient régulièrement données comme prononciations principales en 1980. En une trentaine d’années, l’évolution de la langue se fait donc en direction des formes palatalisées dans les syllabes inaccentuées. Peut-elle par la suite véritablement toucher les syllabes accentuées de façon non marginale dans cette position, à l’instar de ce que Hannisdal a démontré pour la palatalisation par le yod après /t/ et /d/ ?

3.3. Une évolution en cours dans les syllabes accentuées

Considérons les items lexicaux suivants : assume, presume, resume. Tous trois contiennent potentiellement une forme palatalisée issue de la coalescence de /s/ et /j/ en /ʃ/ ou de /z/ et /j/ en /ʒ/. Si elle est effective, l’assimilation touchera cette fois-ci les syllabes accentuées de ces mots. Dans ce cas, les formes palatalisées seront /əˈʃuːm, priˈʒuːm, riˈʒuːm/. Ces formes sont-elles courantes et sont-elles considérées comme acceptables par les linguistes ?

Pour répondre à une question très similaire sur son blog, Wells écrit que :

Only a small minority pronounce assume as /əˈʃuːm/; most people say /əˈsjuːm/ or /əˈsuːm/. (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/blog0608.htm)

D’après son étude sur les préférences de prononciation des Britanniques réalisée pour le LPD (2008), il relève que seuls 5% des Britanniques utilisent la forme palatalisée pour assume et 8% pour presume. Ce que Wells ne fait pas en revanche, c’est définir les pourcentages en fonction de la tranche d’âge des sondés (alors qu’il le fait dans un certain nombre d’autres cas). L’auteur du LPD accompagne même les formes palatalisées de chacun des trois mots assume, resume, presume du symbole §. Comme nous l’avons vu précédemment, ce symbole signifie que la prononciation n’est pas considérée comme standard. Wells en déconseille l’utilisation aux apprenants de la langue anglaise. En ce qui concerne l’anglais américain, le LPD donne les seules formes relevant de l’élision du yod : /əˈsuːm, priˈzuːm, riˈzuːm/.

L’EPD ne répertorie pas du tout les formes palatalisées dans les syllabes accentuées et donne les seules formes relevant de l’élision du yod pour l’anglais américain.

Plusieurs remarques s’imposent à ce stade et permettent d’établir un parallèle très clair avec les cas de coalescence par le yod après /t/ et /d/. La palatalisation des fricatives alvéolaires semble historiquement suivre le même chemin que la coalescence par le yod après /t/ et /d/ :

1/ Les prononciations palatalisées sont tout d’abord minoritaires dans les syllabes inaccentuées où elles deviennent par la suite majoritaires pour finalement devenir la norme.

2/ Ces mêmes prononciations affectent ensuite les syllabes accentuées. Dans le cas de la coalescence après /t/ et /d/, il finit même par correspondre à un usage courant. Le comportement de la palatalisation de /s/ et /z/ étant initialement le même que celui de la coalescence après /t/ et /d/, le phénomène peut-il devenir courant dans les syllabes accentuées ? C’est ce que laisse entendre Cruttenden :

Coalesced forms in the onset of accented syllables, e.g. /ʃ, ʒ/ in assume, presume are increasingly heard in RP, forms with /sj, zj/, becoming confined to Refined RP (Cruttenden, 2008, 227).

Le fait que la palatalisation de /s/ et /z/ en syllabe accentuée ne soit pas effective en anglais américain (ni dans certaines autres variétés d’anglais) en raison d’une préférence pour l’élision du yod va bien dans le sens de l’histoire : le yod tend à disparaître, soit par phénomène d’élision soit par phénomène de palatalisation (Glain, 2012). Les deux phénomènes sont encore en concurrence pour des mots comme assume et presume dans lesquels l’élision du yod est pour l’instant plus répandue que la coalescence en Grande Bretagne. ((Pour assume, le LPD donne les chiffres suivants : /suːm/ 11%, /ʃuːm/ 5%. Pour presume : /ʃuːm/ 16%, /ʒuːm/ 8%.)) La palatalisation des fricatives alvéolaires peut-elle suivre le même exemple que la coalescence après les occlusives alvéolaires et supplanter l’élision du yod outre-Manche ? Hannisdal pose la même question au sujet de la RP. Prenant comme exemple les mots assume, presumably et consumer :

It is evident (…) that yod coalescence involving the alveolar fricatives does not have the same status as coalescence of /tj, dj/. It remains to be seen whether yod coalescence will eventually affect these items, too, or whether yod dropping will prevail, as it has in words like super, suitable, etc. (Hannisdal, 2006, 211)

C’est certainement dans cette « compétition » (Altendorf, 2003) entre coalescence et élision du yod que la réponse aux questions formulées ci-dessus se dessinera dans les années à venir.

4. La palatalisation des agrégats consonantiques /st/, /stj/, /str/ et /sk/ à l’initiale

Dans son étude sur l’anglais du sud-est de l’Angleterre, Altendorf (2003) définit à l’aide d’une anecdote le phénomène qu’elle qualifie de palatalisation des agrégats en /st/ :

Palatalization of /st/ clusters involves the replacement of [st] by the palatalized variant [ʃt]. I first observed this phenomenon during the pilot study to this investigation. Students frequently called themselves [ˈʃt(j)uːdənts] and their teachers [ˈʃtrɪkt]. Teachers told me that Estuary English speakers could be identified by their pronunciation of estuary as [ˈeʃt(j)ʊri]. In fact, one particularly fine specimen of Estuary English reassured me that I could rely on him- linguistically- because he was not a speaker of “[ˈeʃtjʊri] ((Pour nous, la palatalisation dans un mot comme estuary correspond davantage à un cas de palatalisation de /s/ par /r/ (voir 5è partie) car elle ne se situe pas en début de morphème.)) English” (Altendorf, 2003, 69).

Altendorf poursuit son propos en faisant état d’un nombre d’occurrences relativement élevé (relative frequency of occurrence) du phénomène dans son corpus portant sur le sud-est de l’Angleterre:

Despite its relative frequency of occurrence in the speech of middle-class and working-class speakers in my corpus, these variants are rarely mentioned in the already existing (print) literature. (Altendorf, 2003, 69)

Elle remarque donc que les variantes palatalisées ne sont que très peu répertoriées dans les ouvrages de linguistique existants. Ce type de palatalisation n’a en effet pas été l’objet d’études aussi complètes que les deux premiers CPC que nous définissons dans cet article. Par ailleurs, les variantes ne sont pas répertoriées dans les dictionnaires de prononciation. Wells fait uniquement la remarque suivante dans le LPD :

Some speakers of British English assimilate /s/ to /ʃ/ before /tr/ and /tʃ/, thus strong /strɒŋ/ ⭢ /ʃtrɒŋ/, student /ˈstjuːdənt/ ⭢ /ˈstʃuːd-/ ⭢ /ˈʃtʃuːd-/. This is not shown in this dictionary (LPD, 2008, 52).

Dans des notes de cours, l’auteur du LPD mentionne d’autres environnements dans lesquels la palatalisation peut être effective. Il nomme le phénomène dealveolar fricative assimilation :

DEALVEOLAR FRICATIVE ASSIMILATION

/s, z/ ( /ʃ, ʒ/ before /ʃ, ʒ/ and perhaps before /j, r, tʃ, dʒ/

(Wells, 2001 : http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/p201-7as6-lecture.pdf)

Ayant simplement évoqué l’existence de ce phénomène (qu’elle appelle ST palatalisation), Hannisdal (2006, 213) le qualifie de « non-RP ». Le processus est le suivant : la fricative alvéolaire sourde /s/ est remplacée par la palato-alvéolaire sourde /ʃ/ lorsqu’elle se trouve en position initiale dans les agrégats consonantiques de type /st/, que ce soit en début de mot ou en début de morphème au sein d’un mot. Cruttenden (2008, 87) donne les exemples suivants : stop, stare, industry, strain, obstruct.

Altendorf (2003, 70) définit plus précisément les environnements dans lesquels il est possible de trouver la variante palatalisée. Selon elle, la palatalisation par /st/ peut se rencontrer dans les environnements suivants :

- /st/ (ex : still) ; très rare dans ce cas

- /stj/ (ex : student)

- /str/ (ex : strict)

En ce qui concerne la fréquence de la palatalisation des agrégats consonantiques à l’initiale dont le premier élément est /s/, Cruttenden (2008, 199) note que la palatalisation (il parle de rétraction) de /s/ est très fréquente pour /str/ et l’est un peu moins pour /st/ et /sk/. L’agrégat /sp/ ne semble quant à lui pas affecté par ce processus. Aux contextes définis par Altendorf (/st, stj, str/), Cruttenden ajoute donc /sk/ (ex : score).

L’environnement respectif des agrégats ci-dessus explique en partie les différences quant à la fréquence des formes palatalisées. Dans /sp/, /p/ est une labiale et est plus antérieure que /s/ (qui est une alvéolaire). Il est donc logique que le mécanisme de rétraction dont parle Cruttenden n’opère pas dans les agrégats de type /sp/. Dans /stj/, c’est le yod qui déclenche la palatalisation, comme dans les CPC vus précédemment. En ce qui concerne /sk/, il est aisé de comprendre que, /k/ étant une vélaire, elle peut rétracter /s/ de la zone alvéolaire à la zone palatale et jouer ainsi le rôle d’assimilateur dans le processus de palatalisation.

Cruttenden (2008, 199) explique que /r/ rétracte à la fois /t/ et /s/ dans les agrégats /str/. La post-alvéolaire [ɹ] ((La post-alvéolaire [¢] est l’allophone le plus répandu du phonème /r/ en RP et GA. Le principe de rétraction énoncé par Cruttenden est valable lorsque le /r/ prend la forme de cette post-alvéolaire.)) entraîne en effet une rétraction du point d’articulation au-delà des alvéoles, en direction de la zone palatale. /r/ est donc le déclencheur de palatalisation dans /str/. Dans un article portant sur ce phénomène, Shapiro (1995, 101-107) propose une conclusion différente de celle de Cruttenden. Pour lui, la palatalisation de /str/ est un exemple d’assimilation à distance (distance assimilation) car seul le /s/ acquiert une qualité de la consonne finale de l’agrégat ; mais pas le /t/ (c’est ce qui différencie son point de vue de celui de Cruttenden). Quoiqu’il en soit, /s/ se trouve bel et bien palatalisé par un processus de rétraction déclenché par /r/ ; et ceci indépendamment d’une éventuelle rétraction de /t/.

La palatalisation de /st/ est en revanche beaucoup plus difficile à expliquer lorsque les deux segments /s/ et /t/ ne sont suivis ni de /r/ ni de /j/, comme cela est le cas dans le mot stop. En effet, il n’y a dans les agrégats de ce type aucune consonne susceptible de faire fonction de segment assimilateur, /s/ et /t/ étant toutes deux des alvéolaires.

En l’absence d’un élément déclencheur de rétraction, comment expliquer la palatalisation ? C’est la question que pose Harrison (1999). Nous pensons que la réponse se trouve en partie dans un phénomène de diffusion des palato-alvéolaires en anglais contemporain. La palatalisation des agrégats de type /stj/, /str/ et /sk/ étant particulièrement courante, il se peut qu’elle affecte (qu’elle « contamine », en quelque sorte) à son tour le segment /st/ + voyelle, par phénomène de mimétisme. C’est ce que Pavlík (2009) appelle l’assimilation paradigmatique. Ce type d’assimilation est radicalement différent des autres. En effet, il ne relève pas de mécanismes phonétiques opérant au sein de mots. En d’autres termes, les sons n’interagissent pas sur l’axe syntagmatique mais sur l’axe paradigmatique du langage. Ce sont les formes palatalisées de street ou de student et leur fréquence qui vont avoir une influence sur la réalisation de stop et entraîner la palatalisation du /s/ initial. Il est possible que le contact linguistique entre les langues joue également un rôle non négligeable dans la palatalisation de /st/ ((L’influence des communautés allemande et yiddish est peut-être l’une des raisons qui expliquent la palatalisation des agrégats consonantiques /st/ en position initiale, notamment aux Etats-Unis, où l’immigration de locuteurs ayant ces langues comme langue maternelle est historiquement forte. Richard Lilly et Michel Viel (1998, 81) écrivent que la prononciation des mots allemands et yiddish se fait avec [ʃ] à l’initiale dans Schubert, schuss, schmaltz, schmuck, etc. De plus, ainsi que l’indique la transcription phonétique dans le dictionnaire Harrap’s allemand (2009), la prononciation des mots ayant <s> + /p, t/ à l'initiale se fait systématiquement avec [ʃ] en allemand (ex : Spielberg, Spiel, Spot, Stuggart, Staat, Stamm, Start) ... y compris dans les emprunts (ex : Spaghetti).)).

Pour ce troisième CPC, quelques études riches en enseignements sont disponibles sur Internet. Dans l’une d’entre elles, Harrison (1999) se penche sur la palatalisation des agrégats consonantiques /(s)tr/ (palatalisation of /(s)tr/ clusters). Sa remarque initiale est qu’elle a commencé à noter le phénomène dans les années 1970 et qu’il lui est apparu comme de plus en plus évident par la suite. Ceci nous laisse présager une évolution en cours. Comme l’indiquent les parenthèses qui entourent le phonème /s/, Harrison associe la palatalisation de /str/ à un autre phénomène de type phonétique par lequel les agrégats consonantiques /tr/ se trouvent palatalisés et réalisés [tʃ] au lieu de [tr]. Afin d’illustrer son propos, elle donne le double exemple des items lexicaux street, qu’elle retranscrit [shchreet] (([ʃtriːt] en Alphabet Phonétique International (API) : palatalisation du /s/ et affrication du /tr/)) et tree, qu’elle note [chree] (([tʃiː] en API : affrication du /tr/ )).

La palatalisation de /tr/ n’est pas notre propos ici. Ce qui peut néanmoins apporter un éclairage sur les CPC dans l’étude de Harrison, c’est qu’elle laisse entendre que la forte palatalisation des agrégats de type /tr/ est un phénomène qui apparaît à la fin du vingtième siècle, ce qui semble correspondre au fort développement de la palatalisation contemporaine. Il est possible que le degré élevé du nombre d’occurrences des agrégats consonantiques /tr/ - et, par conséquent, le degré potentiellement important du nombre de réalisations d’affriquées dans cette position - joue un rôle dans la diffusion de palatoalvéolaires en anglais contemporain (sur un axe paradigmatique). Il peut par là même renforcer la multiplication des Cas de Palatalisation Contemporaine. Cette hypothèse ne doit pas être négligée dans la mesure où la palatalisation de /tr/ semble également s’inscrire dans une évolution de type générationnel, ainsi que Harrison le laisse entendre.

Dans un article portant sur la palatalisation de /str/ à Colchester, Michael Bass confirme le statut d’évolution en cours pour cet agrégat consonantique, qu’il associe ainsi aux locuteurs les plus jeunes :

The variable that is undergoing change is the consonant cluster (str-), which can either be pronounced in Standard English, as in “street”; or with a distantly assimilated palatalised /s/, [ʃ t ɹ], pronounced “shtreet”. (…) I will conclude that the (str-) variable is undergoing change in Colchester English, with the non-standard palatalised variant occurring most frequently in the speech of adolescents. (Bass, http://www.essex.ac.uk/journals/estro/docs/issue1/Street_or_Shtreet.pdf).

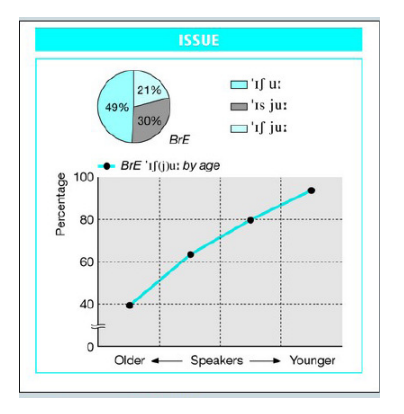

Le tableau ci-dessus, tiré de la même étude, est suffisamment révélateur dans sa façon de relier les formes avec palato-alvéolaires aux locuteurs les plus jeunes.

En résumé, une même tendance à la palatalisation semble opérer chez les locuteurs les plus jeunes dans les agrégats /st/, /stj/, /str/, et /sk/. C’est la raison pour laquelle nous les avons groupés dans la même section. En termes de fréquence relative, la palatalisation opère de façon décroissante dans l’ordre suivant : /stj/, /str/, /st/, /sk/, c’est ce que revèle une étude de corpus que nous avons réalisée sur le sujet. (Glain, 2011)

5. La palatalisation de /s/ par /r/

Notre quatrième CPC a une caractéristique commune avec la palatalisation de l’agrégat /str/ : il s’agit du rôle du /r/ qui vient rétracter le /s/ et en entraîne l’articulation au-delà des alvéoles. L’environnement phonétique n’est néanmoins pas le même. Cruttenden (2008, 199) cite l’exemple du mot composé horse-riding. Dans cet exemple, la palatalisation opère à la frontière des deux mots. Néanmoins, elle peut également se produire au sein d’un mot à la manière des autres CPC. A titre personnel, nous avons assez souvent remarqué des variantes avec palato-alvéolaires dans des mots où le /s/ est suivi d’un suffixe composé d’une voyelle + <ry> (ex : grocery, anniversary), /s/ devenant /ʃ/. Les formes sont alors /ˈgrəʊʃri, ˌænɪˈvɜːʃri/ (LPD, 2008). D’autres items, comme classroom, peuvent être affectés par la palatalisation, donnant lieu à /ˈklɑːʃruːm (GB), ˈklæʃruːm (US)/ (LPD, 2008).

Considérons les travaux que Vaux a réalisés dans le cadre du Cambridge Online Survey of World Englishes (http://www.tekstlab.uio.no/cambridge_survey). Il a été demandé à des personnes originaires de toutes les régions des Etats-Unis de prendre position sur la prononciation des graphies <s> et <c> dans un certain nombre de mots et de choisir entre le /s/ de sock et le /ʃ/ de shock. Sur un panel de 10 981 personnes interrogées, 94 % ont identifié le <s> du mot anniversary comme étant /s/ tandis que 6 % l’ont assimilé à /ʃ/. Dans le mot nursery, 88% des personnes interrogées ont déclaré associer /s/ à la lettre <s> alors que 11% ont voté pour /ʃ/ ((Les pourcentages restants correspondent à d’autres prononciations.)). La variante de type palato- alvéolaire dans ces deux mots est donc bien réelle chez un certain nombre d’Américains mais reste cependant nettement minoritaire.

Les résultats de l’enquête de Vaux sont très clairement différents en ce qui concerne le <c> du mot grocery. En effet, 52 % l’ont assimilé à /s/ et 45 % à /ʃ/ ((Les pourcentages restants correspondent à d’autres prononciations.)). L’écart entre alvéolaire et palato-alvéolaire se réduit donc considérablement dans ce mot. Les différences dans les réponses concernant ces trois items lexicaux peuvent surprendre dans la mesure où l’environnement phonétique est le même. Néanmoins, les processus d’évolution phonologique et leur diffusion se font parfois graduellement, sans forcément atteindre tous les items lexicaux d’une même classe. Hannisdal explique ainsi :

Some variables represent general phonological processes and affect the pronunciation of thousands of words, while others involve a small class of items, or even just a single word. Moreover, some phonological processes seem to expand by gradually incorporating more words. (Hannisdal, 2006, 47)

Le fait que l’item grocery soit davantage touché par la palatalisation que les deux autres peut être considéré comme symptomatique d’un changement en cours pour lequel la diffusion suit une logique lexicale et se fait petit à petit (presque item par item). Bybee (2001) qualifie ce phénomène de diffusion lexicale.

Tournons nous à présent vers les dictionnaires de prononciation. L’EPD 2006 ne recense de forme palatalisée pour aucun des trois mots de référence de Vaux (anniversary, nursery et grocery), ni pour classroom. Le LPD 2008 propose un traitement différent de ces items. Pour les mots anniversary et nursery, les variantes /ˈgrəʊʃri, ˌænɪˈvɜːʃri/ sont bien répertoriées pour l’anglais britannique mais aucune forme palatalisée n’est répertoriée pour l’anglais américain. En ce qui concerne l’item grocery, les variantes palatalisées apparaissent dans les deux variétés d’anglais : Wells donne comme variantes /ˈgrəʊʃri/ en anglais britannique et /ˈgroʊʃri/ en anglais américain. Pour classroom, les variantes palatalisées /ˈklɑːʃruːm (GB), ˈklæʃruːm (US)/ sont recensées. La première édition du LPD date de 1990. Aucune forme palatalisée n’y est recensée, que ce soit en anglais britannique ou en anglais américain.

En ce qui concerne l’anglais américain, la différence de traitement entre la paire anniversary / nursery et l’item lexical grocery n’est pas vraiment surprenante. En effet, nous avons déjà vu que Wells s’était appuyé sur les études de terrain réalisées par Vaux (LPD, 2008, xviii) pour ses choix en matière de prononciation de l’anglais américain. Il semble donc s’être inspiré des chiffres donnés par Vaux afin de décider quelles formes palatalisées figureraient dans son dictionnaire. Ainsi, il a certainement tranché en faveur de /ʃ/ pour grocery, au détriment des deux autres mots. Aucune forme palatalisée n’est recensée dans les dictionnaires pour les mots comme nurse ou curse.

Ce qu’il nous semble important de retenir à partir des informations données par le LPD, c’est qu’il est possible de considérer que ce cas précis de palatalisation contemporaine relève d’un processus d’assimilation à distance. On remarque en effet que, lorsqu’il s’agit de transcrire les trois mots anniversary, nursery et grocery, le LPD donne le schwa comme facultatif.

Les transcriptions sont /ˌænɪˈvɜːs(ə)ri, ˈnɜːs(ə)riː, ˈgrəʊs(ə)ri/ ((Les parenthèses correspondent à notre notation. Le LPD donne les segments facultatifs (comme le schwa ici) en exposant.)). Le rôle de /r/ ne change pas, que la forme contienne un schwa ou pas. Le /r/ est l’assimilateur, il déclenche le phénomène de palatalisation en rétractant le point d’articulation de /s/, comme nous l’avons précédemment remarqué. Si le schwa est présent, l’assimilateur (/r/) et l’assimilé (/s/) ne sont pas contigus puisqu’ils sont séparés par le segment intermédiaire /ə/. On peut alors parler d’assimilation à distance. On notera que l’assimilation fait disparaître le segment intermédiaire puisque /ə/ n’est recensé dans aucune des formes palatalisées.

Le fait que ces formes palatalisées, qui n’apparaissent pas dans la première édition du LPD (1990), soient recensées dans sa troisième édition de 2008 suggère bien une évolution linguistique en cours, à l’instar des CPC vus précédemment.

Conclusion

Cet article s’est inspiré d’un certain nombre de remarques et de commentaires émanant de divers ouvrages et les a rassemblés sous l’appellation commune de Palatalisation Contemporaine. Ce qui ressort des ces différentes sources, c’est une vague de diffusion importante de variantes palato-alvéolaires depuis la fin du vingtième siècle. Ces nouvelles manifestations de /ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/ semblent s’inscrire dans un principe de changement linguistique en cours et se diffuser graduellement dans les quatre environnements que nous avons décrits en prenant le pas sur les variantes non palatalisées. Deutscher (2005, 68) explique que la clé du changement linguistique est précisément la variation. Pour observer cette variation, il faut observer les différentes variantes qui co-existent à un moment donné. Certaines d’entre elles peuvent très bien devenir un jour la norme en étant de plus en plus courantes et en prenant petit à petit le pas sur les autres variantes. Cela explique que, plus le locuteur est jeune, plus il a tendance à produire ces variantes. C’est ce qui semble se produire avec les CPC.

Une étude de corpus que nous avons développée par ailleurs (Glain, 2011), révèle que le phénomène des CPC prend de l’ampleur à travers une grande partie du monde anglophone. Il semblerait que cette diffusion géographique de consonnes palato- alvéolaires suive un schéma de diffusion plus large. En effet, Williams et Kerswill (1999, 147) observent que les systèmes consonantiques des différentes variétés d’anglais britannique ont tendance à converger en anglais contemporain. Kerswill (2003, 231) explique que, contrairement aux voyelles, les consonnes se situent à l’avant-garde de la diffusion géographique. La présente étude semble indiquer que ces deux remarques peuvent peut-être être appliquées à d’autres variétés que les variétés britanniques.

Notes

Bibliographie

ALTENFORD, Ulrike. 2003. Estuary English: Levelling at the Interface of RP and South-Eastern British English. Berlin : Gunter Narr Verlag Tübingen.

BASS, Michael. « Street or Shtreet? Investigating (str-) Palatalisation in Colchester English », Essex Student Research Online, vol. 1, n°1. URL : http://www.essex.ac.uk/journals/estro/docs/issue1/Street_or_Shtreet.pdf, dernière consultation le 02/03/2012.

BYBEE, Joan. 2001. Phonology and Language Use. Cambridge : Cambridge University Press.

CRUTTENDEN, Alan. 2008. Gimson’s Pronunciation of English. Londres : Hodder Education.

DEUTSCHER, Guy. 2005. The Unfolding of Language. Londres : Random.

FOULKES, Paul et DOCHERTY, Gerard (éds.). 1999. Urban Voices: Accent Studies in the British Isles. Londres : Arnold.

GLAIN, Olivier. 2011. Les Cas de Palatalisation Contemporaine (CPC) en anglais. Mémoire de Master 2 non publié, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

GLAIN, Olivier. 2012. « The Yod /j/ : Palatalise it or Drop it – How Traditional Yod Forms are Disappearing from Contemporary English », Cercles, n°22. URL : http://www.cercles.com/n22/glain.pdf.

HANNISDAL, Bente. 2006. Variability and Change in Received Pronunciation: A Study of Six Phonological Variables in the Speech of Television Newsreaders. Thèse de doctorat, Université de Bergen.

HARRISON, Shelly. 1999. « English /(s)tr/ Clusters », Linguist List, vol.10, n°217. URL : http://linguistlist.org/issues/10/10-217.html, dernière consultation le 08/03/2012.

JONES, Daniel. 1980. Everyman’s English Pronouncing Dictionary. Hong Kong : Everyman’s Reference Library. 14ᵉ édition : A.C. Gimson (éd.).

JONES, Daniel. 2006. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge : Cambridge University Press. 17ᵉ édition : Peter Roach, James Hartman et Jane Setter (éds.).

KERSWILL, Paul. 2003. « Dialect Levelling and Geographical Diffusion in British English », Social Dialectology. Amsterdam : John Benjamins.

KORTMANN, Bernd et UPTON, Clive (éds.). 2008. Varieties of English 1: The British Isles. Berlin : Mouton de Gruyter.

LILLY, Richard et VIEL, Michel. 1998. La Prononciation de l’anglais. Paris : Hachette.

PAVLIK, Radoslav. 2009. « A Typology of Assimilations », SKASE Journal of Theoretical Linguistics, vol. 6, n°1. URL : http://www.skase.sk/Volumes/JTL13/pdf_doc/01.pdf, dernière consultation le 15/03/2012.

RAMSARAN, Susan. 1990. « RP: Fact and Fiction », Studies in the Pronunciation of English: A Commemorative Volume in Honour of A.C. Gimson. Londres : Routledge.

ROACH, Peter. 2009. English Phonetics and Phonology: A Glossary. Glossaire en ligne. URL : http://www.cambridge.org/fr/elt/catalogue/subject/project/custom/resourceview/item2491705/?site_locale=fr_FR¤tResourceID=2491707¤tProjectID=404615.

SHAPIRO, Michael. 1995. « A Case of Distant Assimilation: /str/ - /tr/ », American Speech, vol. 70. Durham : Duke University Press.

UPTON, Clive, KRETZSCHMAR, William et KONOPKA, Rafal. 2001. Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English. Oxford : Oxford University Press.

UPTON, Clive. 2008. « Received Pronunciation », Varieties of English 1: The British Isles. Berlin : Mouton de Gruyter.

WELLS, John. 1982. Accents of English. 3 volumes. Cambridge : Cambridge University Press.

WELLS, John. 1990. Longman Pronunciation Dictionary. Londres : Longman (1ʳᵉ édition).

WELLS, John. 1997. « Whatever Happened to Received Pronunciation? », II Jornadas de Estudios Ingleses. Universidad de Jaén, Espagne. URL : http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/rphappened.htm, dernière consultation le 11/03/2012.

WELLS, John. 1999. « British English Pronunciation Preferences: A Changing Scene », Journal of the International Phonetic Association, vol. 29.

WELLS, John. 2001. « Some Rules Affecting Consonants », notes de cours. URL : http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/p201-7as6-lecture.pdf, dernière consultation le 18/03/2012.

WELLS, John. 2008. Longman Pronunciation Dictionary. Londres : Longman (3ᵉ édition).

WILHELM, Stephan. 2011. « Réflexions sur quelques innovations phonétiques observées en anglais britannique », La Clé des Langues (Lyon : ENS LYON/DGESCO). ISSN 2107-7029. URL : cle.ens-lyon.fr/anglais/langue/phono-phonetique/reflexions-sur-quelques-innovations-phonetiques-observees-en-anglais-britannique, dernière consultation le 11/03/2012.

WILLIAMS, Ann et KERSWILL, Paul. 1999. « Dialect Levelling: Change and Continuity in Milton Keynes, Reading and Hull », Urban Voices: Accent Studies in the British Isles. Londres : Arnold.

Harrap’s Compact Plus Dictionnaire Français – Allemand/Allemand – Français. 2009. (ouvrage collectif) Leck : Chambers Harrap Publishers Ltd.

Sites Internet

Ancien blog de J.C. Wells

URL : http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/blog_archive_links.htm (dernière consultation le 12/02/2012).

Blog actuel de J.C. Wells

URL : http://www.phonetic-blog.blogspot.com (dernière consultation le 15/03/2012).

Cambridge Online Survey of World Englishes

URL : http://www.tekstlab.uio.no/cambridge_survey (dernière consultation le 15/03/2012).

Sounds Familiar? (site de la British Library)

URL : http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds (dernière consultation le 15/03/2012).

Pour citer cette ressource :

Olivier Glain, Les Cas de Palatalisation Contemporaine (CPC) en anglais, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2012. Consulté le 04/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/langue/phono-phonetique/les-cas-de-palatalisation-contemporaine-cpc-en-anglais

Activer le mode zen

Activer le mode zen