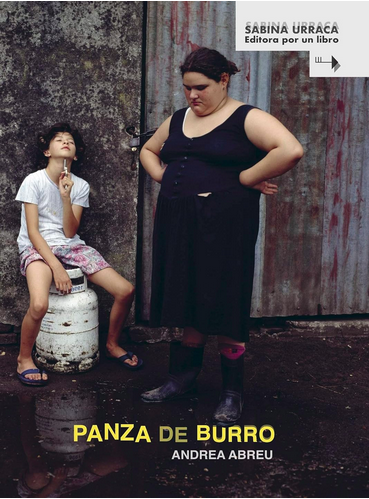

«Panza de burro» de Andrea Abreu (2020)

La autora

Andrea Abreu nació en 1995 en un pueblo ubicado en las alturas de Tenerife. Tras estudiar periodismo en la Universidad de La Laguna (ULL), se mudó a Madrid para continuar su formación en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Compaginó su carrera y su pasión por la escritura con empleos de camarera y dependienta para una marca de lencería. Ha escrito tanto como periodista como poeta. Aborda en sus obras un amplio abanico de temas, desde el feminismo y las cuestiones de género hasta la naturaleza y las identidades, mediante una exploración original del lenguaje y una estética inspirada por el realismo social. Panza de Burro es su primera novela y recibió con ella el Premio Dulce Chacón de Narrativa 2021 y el Premio Primera Novela de Chambéry (Francia).

La novela

Sinopsis

Panza de burro narra la historia de dos amigas de trece años que viven en lo alto de un pueblo de Tenerife. Durante el tiempo libre y suspendido de las vacaciones de verano, las dos niñas sueñan con un horizonte inalcanzable: el de disfrutar de las Canarias de sol y playa. Pero nadie puede llevarlas a la playa, ni siquiera las abuelas que no tienen coche ni sus padres, quienes trabajan duro durante todo el día. Entonces, las niñas inventan juegos y aventuras para vivir. La narradora homodiegética cuyo nombre no conocemos, es llamada «shit» por su amiga Isora de forma afectiva. Este apodo refleja una relación tóxica y la dominación que ejerce Isora sobre ella. Sin embargo, a medida que la narradora evoluciona, experimenta emociones nuevas como la rabia, la ira y la rebeldía. Esta amistad se fusiona también con el descubrimiento de la vida sexual y de un deseo lésbico ambiguo, entre vergüenza y confusión. El tratamiento de la temática de la preadolescencia y amistad entre niñas desmitifica la visión de niñas angelicales e inocentes mediante la introducción de componentes escatológicos, sádicos y sexuales explícitos.

Análisis

La cara B de la postal canaria

Fragmento 1:

A mí me gustaban y no me gustaban las casas rurales, quiero decir: me gustaban porque eran bonitas pero no me gustaban porque entre ellas y yo había como una pared enorme de papel transparente de cocina, papel fil, que no me dejaba participar en las mejores cosas de las casas rurales. Las casas rurales estaban en la calle de al lado de mi calle, El Paso del Burro. Las casas rurales tenían la culpa de que los días en los que mi madre no tenía que ir al Sur a limpiar hoteles tuviese que limpiar casas rurales y no pudiésemos ir a la playa y por eso a mí tampoco me gustaban las casas rurales. Si yo quería estar con mi madre, tenía que ir con ella a limpiar las casas rurales, pero a mí me aburría limpiar las casas rurales. Ella a veces me decía quédate aquí tranquilita jugando y yo me quedaba y me sentía como con un vacío hondo dentro del estómago, y me ponía triste, pero si ella me decía me tienes que ayudar a limpiar las casas rurales y no me dejaba jugando, entonces tampoco me sentía contenta, porque yo odiaba limpiar las casas rurales.

ABREU, Andrea. 2020. «Los guiris eran unos jediondos» en Panza de burro. Madrid: Barrett, p. 61.

B de burro

La novela transcurre en lo alto de un pueblo de Tenerife, lejos de la postal paradisíaca de sol y playa que habita en el imaginario peninsular y europeo. La autora contraria las ideas preconcebidas y la ignorancia que envuelven las Islas Canarias en un vuelo opaco y deformante. El título, a secas, remite a un fenómeno meteorológico típicamente tinerfeño que corresponde a una espesa capa de nubes. Este es el principal decoro, o más bien limitación o frontera inquebrantable para las protagonistas, creando así una sensación de opresión a lo largo de la novela. Este sentimiento emana también de un tiempo particular, el de las vacaciones de verano, que son para las niñas un tiempo suspendido o muerto. La postal canaria adquiere otra realidad para los habitantes nativos de la isla. Una brecha social separa a los locales de los turistas. La narradora nos describe un espacio marcado por desigualdades económicas y de oportunidades, transformado para el disfrute de los turistas a expensas de los habitantes. Las casas rurales, mediante una sinécdoque, bien aparecen como una crítica de la lógica turística europea o internacional como factor de distinción y de separación social. En efecto, las casas rurales son un tipo de hotel con piscina que contrasta mucho con el resto del pueblo bastante desolado y ruinoso. En la novela, la madre de la narradora es limpiadora en las casas rurales situadas en el Paso del Burro. Aquí, se puede comentar la onomástica que relaciona estrechamente la capa de nubes con los «guiris», como si ambos fueran maldiciones para el pueblo. La madre se queja de la suciedad que los turistas dejan detrás de ellos, y del poco respeto que tienen por los lugares que ocupan, como lo pone de manifiesto el título del capítulo que corresponde a un discurso recogido de forma indirecta libre. A los turistas, se les nombran de tres maneras diferentes a lo largo de la novela: para la madre son «los clientes» o «los guiris», mientras que la narradora también los llama «los estraneros», mezclando en su lenguaje infantil la palabra ‘extranjeros’ con ‘extraños’, lo que resalta cierto desprecio hacia individuos percibidos como diferentes. La hija de la limpiadora, a pesar de su mirada infantil, es consciente de la separación entre estos dos mundos, como lo evoca la metáfora de la «pared enorme de papel transparente de cocina, papel fil» que refleja cómo la violencia simbólica, según Bourdieu (La Reproduction, 1970), perpetúa las desigualdades sociales mediante la imposición de normas y estructuras que refuerzan la jerarquía social y marginan a ciertos grupos. La frontera es invisible, pero viva y efectiva en la mente y el cuerpo de la niña. De hecho, comprobamos la manera en que la voz narrativa describe su realidad con objetos de su vida cotidiana (el papel de cocina), y cómo estos sirven para interpretar la realidad. La niña siente que, como su madre, participa en el mantenimiento de un mundo ajeno a ella, del que no puede disfrutar directamente.

Respecto a la exploración del lenguaje, es significativo notar cómo la escritura intenta plasmar la oralidad del habla, fuera de las convenciones lingüísticas estándar. Lo constatamos con la palabra «jediondos». En efecto, se suele encontrar en el dialecto canario, y más específicamente en las zonas rurales, una realización aspirada del fonema /h/ que puede llegar hasta una pronunciación que se aproxima al sonido [x], como «jediondos» en vez de «hediondos».

B de brutal

Las imágenes o asociaciones de imágenes literarias desarrolladas en la novela son impactantes por su carácter subversivo e inesperado. La autora juega con la libertad que le ofrece una voz narrativa infantil para renovar el tratamiento literario de lo religioso, asociándolo a lo sexual. El mundo de la narradora rebosa de creencias religiosas, supersticiones sobrenaturales (el mal de ojo, las santiguadoras que curan con oraciones) y de una abundante iconografía de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Todo este conjunto es un caudal inspirador para la narradora.

La novela, a través de la mirada infantil que interpreta esta iconografía religiosa según sus propios sentimientos y deseos, se convierte en una obra de sincretismo, mezclando y revolcando la jerarquía entre lo católico y lo pagano, lo sagrado y lo pecaminoso/obsceno. La imagen de la Virgen de la Candelaria, aparece varias veces en la novela, siendo Candelaria también el segundo nombre de Isora. Este último motivo explica la reinterpretación de la Virgen por la narradora como objeto de devoción y deseo lésbico. La medalla que lleva Isora siempre en la boca permite este desplazamiento o transgresión: «Era el día de Candelaria, el día favorito de Isora, el día de su virgen morenita, la que tenía siempre colgada en la cadena del cuello, la que se metía en la boca y chupichupi todo el tiempo» (p.119). El erotismo del cuello y de la boca va asociado con el erotismo de la Virgen. La transcripción fonética del «chupichupi» pone de manifiesto la obsesión de la narradora por el acto de chupar la medalla, y por metonimia, a la Virgen.

Asimismo, se produce un tratamiento semejante con la figura de Chaxiraxi, la madre de los dioses de los guanches (habitantes indígenas de las Islas antes de la llegada de los conquistadores en el siglo XV), transformada en una barbi libertina: «hola, soychaxiraxiysoymuyguapa» (p.71). Cabe notar el toque subversivo y cómico de dicho tratamiento.

Veamos un fragmento en el que Isora le muestra un mechero pornográfico a la narradora en el cuarto de su tía, descrita anteriormente como «solterona» y santa:

Fragmento 2:

[…] por el brazo me llevó [Isora] hasta el cuarto de su tía Chuchi que tenía un cuadro de La última cena en relieve sobre el cabezal de la cama. Isora sacó de la gaveta un mechero en el que aparecían un hombre con una cuca muy larga como un chorizo perro y una mujer apoyados sobre una palmera en una playa que tenía la arena blanca. Isora movía el mechero y, a medida que lo hacía, la cuca del hombre desaparecía dentro de la mujer o volvía a aparecer, era un mechero con dibujo en tresdé brillante.

ABREU, Andrea. 2020. «Se comían los conejos sin masticarlos» en Panza de burro, Madrid: Barrett, p. 66.

El fragmento se vertebra como un díptico, con dos cuadros: el de la Última Cena de Leonardo de Vinci y el dibujo pornográfico en tres dimensiones. A primera lectura, podríamos pensar que este episodio tiene que ver con lo absurdo, pero no. En efecto, varios elementos se entrelazan con el fin de pintar una escena grotesca. Las dos representaciones están «en relieve» y en «tresdé», luego se asocian a dos lugares tanto cotidianos como eróticos que son «la cama» y «la playa». Por último, las dos representaciones desarrollan de manera implícita la noción de milagro: la figura de Jesús y el pene que «desaparec[e] dentro de la mujer o [vuelve] a aparecer». De hecho, el término «aparición» posee connotaciones místicas. Sin embargo, en este contexto, no se refiere a la manifestación de una virgen o de un santo, sino más bien de una «cuca», lo que inevitablemente genera risas.

Identidades en transformación

Con Panza de burro, la autora propone una renovación o superación del género de la novela de formación mediante el uso de una lengua y narrativa disidentes, los cuales funcionan como himnos destinados a quemar el corsé heteronormativo asfixiante que oprime tanto los cuerpos como las identidades individuales.

El incipit nos da enseguida a entender la relevancia del papel del cuerpo, de sus excreciones y de su capacidad de fabricar flujos de todos tipos: «Como un gato. Isora vomitaba como un gato.». Esa es la primera frase de la novela, y así sigue: «Jucujucujucu y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla.» (p.23). La obra se abre entonces con una descripción sumamente atípica. El lenguaje infantil, y sobre todo la mirada infantil, poseen una característica casi neutra, en el sentido en el que no emiten un juicio a propósito de lo «asqueroso», sino que se desprende cierta fascinación y poetización de los flujos corpóreos que fusionan con los flujos naturales, como el agua de la isla.

A continuación de la novela, comprendemos el peso y la angustia que aguanta Isora a causa de la mentalidad grosófoba y sexista de su abuela: «y yo tengo a la niña a la dieta porque ya se está poniendo cachorrona, y si la dejo se me desbarata, y como y come gomitas y se engorda como una bestia, y comicomi y después le da cagalera» (p.31). Este acoso le provoca a Isora trastornos alimenticios, que reflejan el yugo que encarcela los cuerpos. Son cuerpos castigasdos, castigados a la flacura, a la estetización con la obsesión de las niñas de afeitarse las piernas y el sexo, y a la hypersexualización. Las niñas imitan estos patrones de pensamiento, ya sea como un juego o como un ejemplo a seguir en su comportamiento. Durante el episodio de la playa inventada, las chicas se imaginan «criticando la celulitis de las mujeres» (p.49).

También, son cuerpos en transformación. Con la adolescencia, los cuerpos de la chicas van cambiando: «La envidiaba por sus tetitas redondas y blanditas como una gomita con azuquita blanca, aunque a ella no le gustaban. Y porque tuviese la regla y porque tuviese pelos en pepe.» (p.30). Los cambios físicos despiertan sentimientos de envidia y vergüenza, al comparar su cuerpo con otros cuerpos. Asimismo, cabe notar la correlación de la transformación de los cuerpos con la transformación del lenguaje. En efecto, un momento clave en la obra es cuando Isora dice «chocho» por primera vez delante de la narradora: «Y dijo chocho y no pepe y yo me sentía tan lejos de ella» (p.117). La narradora toma conciencia del paso a la adolescencia, de una evolución de la que se siente ajena. La autora nos invita a pensar sobre el significado supra-lingüístico de las palabras: «Dime cómo hablas y te diré quien eres».

La novela distingue, mediante los discursos indirectos recogidos y los imaginarios de las niñas, diferentes tipos de cuerpos: cuerpos castigados (con dietas y pensamientos normativos), cuerpos idealizados y cuerpos en proceso de transformación biológica (con el paso a la adolescencia).

Este castigo de los cuerpos lo sufre también más violenta y físicamente el personaje de Juanita/Juanito, un amigo de las niñas al que le encanta jugar a las barbies, pero que tiene que esconderse para jugar y disimular: «Por eso, cuando Juanita Banana venía a jugar con nosotras, traía un balón» (p.71). El elemento del «balón» refleja el estereotipo de una educación diferenciada por género, que exalta lo considerado como masculino para un chico, condena lo percibido como lo afeminado y asigna papeles distintos basados en el género. Este capítulo («Los gritos de Juanita resonaban hasta más allá del cruce», p.71-74.) adquiere una gran violencia debido al papel desempeñado por el abuelo de Juanito/Juanita al verlo jugando a las barbies. Lo violenta físicamente, golpeándolo con un cinturón. La imagen de la barbi dejada en el suelo se convierte en una metáfora del cuerpo del personaje bajo la sombra de una mentalidad heteronormativa opresiva: «En su cuerpo desnudo se reflejaba la sombra de la buganvilla» (p.74).

En resumidas cuentas, la autora rompe las convenciones de todo tipo con su primera novela. Elige el bando de las márgenes, de las islas, de lo feo y asqueroso, de la oralidad. Al igual que las protagonistas, subvierte las convenciones, cambia las reglas del juego y se apodera de una creación literaria libre.

Utilizaciones posibles en clase

Esta novela puede ser estudiada en ciclo terminal y formar parte de los ejes temáticos siguientes:

-

Identidades e intercambios (identidad canaria, identidades en formación, identidades disidentes dentro del marco heteronormativo)

-

Diversidad e inclusión (diversidad lingüística con el dialecto canario)

-

Territorio y memoria (el papel de la autora como conservadora de la memoria de un pueblo rural tarifeño)

También puede ser estudiada en la especialidad LLCER y formar parte de los ejes temáticos siguientes:

-

Representaciones culturales: entre imaginarios y realidades (subversión de la iconografía religiosa canaria, las influencias del realismo social)

- Dominaciones y desobediencias/ insumisiones, eje de estudio 1: opresión, resistencias y rebeliones (el peso de las convenciones sociales sobre los cuerpos y las identidades, violencia simbólica y física hacia las personas queer, emancipación y afirmación personal)

Complemento

Entrevista a Andrea Abreu en La 2

Pour citer cette ressource :

Irène Cayla, "«Panza de burro» de Andrea Abreu (2020)", La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mai 2024. Consulté le 16/06/2024. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-espagnole/bibliotheque/panza-de-burro-de-andrea-abreu

Activer le mode zen

Activer le mode zen