«Liebestod» d’Angélica Liddell : sacrifice poétique et tauromachie

I. Le théâtre d’Angélica Liddell et ses revirements

1. Début de carrière, Liddell « contre » le monde

En 2010, la metteuse en scène espagnole Angélica Liddell est révélée sur la scène française avec son spectacle La Casa de la Fuerza (2009), alors présenté au Festival d’Avignon et acclamé par la critique. Ce spectacle, donnant la parole aux femmes mexicaines assassinées de Ciudad Juárez, inscrit le théâtre de Liddell dans une veine politique auprès du public, en tant que son art œuvrerait à une forme de dénonciation d’un certain nombre d’injustices sociales. On peut à ce titre citer l’un de ses textes les plus connus, Belgrade (2010), qui traitait des massacres de la guerre en Bosnie et interrogeait la condition de l’homme face à l’horreur. Néanmoins, son théâtre prend un autre tournant dès les années 2010 avec des spectacles comme You Are My destiny ((On peut voir au sujet de ce spectacle et de sa réception critique l’article de Marion Siéfert (2016), qui s’attache à déconstruire la binarité du portrait de l’artiste habituellement dressé par la critique.)) (2015), Que ferai-je, moi, de cette épée ? (2016) ou encore The Scarlett Letter (2019). Ces spectacles sont emblématiques d’une défiance croissante de la part de l’artiste envers toute possible dimension politique de son théâtre, au sens militant du terme. À l’inverse, elle entend travailler avec « une forme morale du mal » (2015, 112) et explorer les tréfonds de l’âme humaine, comme c’est le cas dans Que ferai-je, moi, de cette épée ? spectacle dans lequel elle sympathise avec des figures monstrueuses de tueurs en série et de terroristes, et y compare notamment la pulsion homicide du cannibale japonais Issei Sagawa avec celle qui guide sa propre création artistique. La réception critique de telles œuvres se fait alors parfois beaucoup plus hostile ((Voir notamment la critique de F. Pascaud : « Avignon : Angélica Liddell, la provocation jusqu’au dégoût » (2016).)), ce qui contribue, dans la mythologie théâtrale qui entoure le personnage de Liddell, à l’ériger au rang d’un sujet-créateur individuel, insolent et transgressif, dont le geste artistique est brandi comme une arme. En effet, depuis ses débuts, Liddell est une metteuse en scène dont l’œuvre, très clivante, suscite toujours de fortes réactions de la part de la critique et des spectateurs. La réception parfois négative de ses spectacles, souvent marquée d’une forme d’indignation chez la critique contribue ainsi à cette image « provocatrice » de l’artiste espagnole qui se présente volontiers sur scène comme une sorte de figure messianique et solitaire dont la parole poétique et transgressive se voit réprimée par le monde social incarné par les spectateurs que son théâtre offense.

Face à la multitude supposément hostile de son public, représentant de la société actuelle, qui serait tributaire d’une forme d’autorité morale, Liddell clame son droit d’artiste à explorer la noirceur humaine sur les plateaux de théâtre, contre « un tribunal de la bien-pensance » qui chercherait à l’en empêcher. Voici ce qu’elle affirme en 2024 à ce sujet en entretien avec le magazine Télérama à l’occasion de la présentation de Dämon, son dernier spectacle, au Festival d’Avignon :

Si j’ai horreur de la violence et ne cherche jamais à provoquer, travailler le mal, la noirceur qui sont en nous me paraît pourtant nous rendre une part de nous-mêmes trop censurée par la société. Or ce qui est bon pour la société, la démocratie, n’est pas bon pour le théâtre, qui doit être au-delà de toute limite. Je suis d’une génération, celle des années 1980-1990 qui comprenait tout cela, qui a aimé Pasolini, Sade, Bataille, Genet et qui reste choquée par les décences d’aujourd’hui. Je m’entends mieux désormais avec les vieux qu’avec les jeunes. Pour revenir à Bergman, ne disait-il pas : « L’art est libre, éhonté, et irresponsable » ? La quête de la beauté artistique n’a rien à voir avec le tribunal de la bien-pensance (Liddell, 2 juillet 2024).

2. Le tournant Liebestod

|

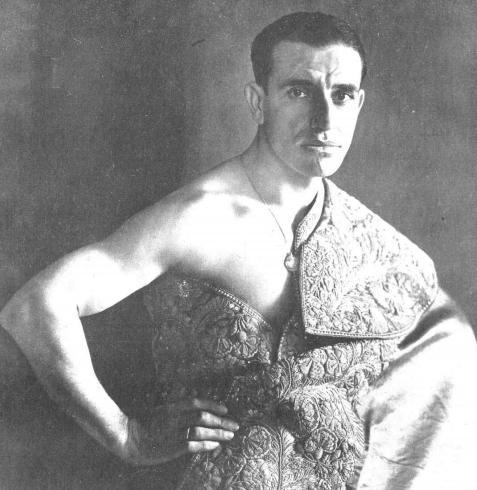

Juan Belmonte García.

Foto de Julio Derrey, Mundo Gráfico, Madrid, 21/04/1926.

Wikipedia, dominio público.

|

Or, il faut comprendre que le spectacle que nous abordons ici, Liebestod, constitue une réponse complexe à cette question de l’art comme nécessaire transgression ou « sacrifice », pour reprendre les termes de Liddell (2015) ((Nous traduisons toutes les citations courtes de cette œuvre.)). En effet, cette œuvre nous paraît importante en ce qu’elle dresse un portrait inédit de l’artiste espagnole, en tant qu’elle nuance l’image transgressive et vindicative de Liddell en la faisant apparaître sous un jour nouveau, comme fragile, extrêmement vulnérable. L’allégorie de la tauromachie qui fonde ce spectacle positionne l’artiste qu’elle incarne comme à la fois taureau et torero au milieu de l’arène de la « corrida » que constitue la monstration de son œuvre face à un public. Dans Liebestod, il n’est pas question de tauromachie à proprement parler, mais l’allégorie de la corrida est pour Liddell l’occasion d’aborder un certain nombre d’obsessions qui travaillent son œuvre en invoquant la figure mythique du célèbre torero Juan Belmonte (1892-1962), matador emblématique mort par suicide. Le sous-titre de Liebestod (une référence à l’air célèbre chanté par Isolde dans le Tristan et Isolde (1865) de Richard Wagner) étant « l’odeur du sang ne me quitte pas des yeux – Juan Belmonte », elle y introduit d’ores et déjà la notion de malédiction et son lien avec le personnage de Juan Belmonte. Il s’agit pour elle de souligner son attraction inexorable vers la mort et la dimension sacrificielle centrale dans son œuvre. Ce n’est pas en tant que pratique réelle que Liddell se réfère ainsi au toreo, mais en tant qu’exercice spirituel qu’elle associe à sa pratique artistique :

Et au cas où ces imbéciles seraient incapables de le comprendre, dites-leur que le toreo est un exercice spirituel. […] Vouloir mourir, c’est la seule chose qu’il faut pour toréer. Il est des jours tristes qui durent des mois. Il est des jours tristes qui durent toute la vie. Il ne sortira pas de ma bouche un seul mot sur le bonheur. […] Qui m’interdira de partir en quête d’une belle mort ? Soif de frayeur, soif d’horreur et de pitié, soif de n’être rien. Je serai toujours inférieure à ce que l’on attend de moi. Je ne sais jamais pourquoi on m’applaudit, ni pourquoi on me hurle dessus. Mais je sais que dans un petit moment vous serez chez vous en train de dîner sans avoir rien compris pendant que la mort m’enserrera la taille. (Liddell, 2021, 15-16)

La métaphore de la corrida permet à Liddell, selon le chercheur Yann-Guewen Basset dans son article de la revue Théâtre/Public consacré à Liebestod, de « penser son art depuis la perspective d’une agonie » et « d’ouvrir par là au théâtre d’autres horizons que ceux d’une époque en demande constante de positivité » (2022, 51). Elle compare non seulement son destin à celui – tragique – du matador suicidé Belmonte, mais aussi celui de son œuvre artistique à la corrida qui, à l’instar de cette dernière, lui semble profondément incomprise et inacceptable aux yeux des spectateurs contemporains.

Ainsi, Liebestod est un spectacle particulièrement intéressant à étudier, car il figure un moment de bascule dans la carrière de la metteuse en scène espagnole, en ce qu’il consiste en un aveu d’échec accompagné d’un rejet de sa démarche artistique auprès de son public, à un moment où sa carrière touche à son apogée.

Tu en as marre d’écrire pour des femmes et des pédés, pas vrai ? […] Tu aurais aimé émouvoir par ton écriture les grands penseurs et les grands maîtres. Mais voilà, tu dois te contenter d’un tas d’enthousiastes bêtas et insignifiants. Ton écriture grandit jusqu’à l’infime hauteur de tes lecteurs les plus médiocres : féministes, étudiants, écrivaillons, thésardeux, fanatiques et modernes. (Liddell, 2021, 15-16)

Entend-on lors d’une longue invective qu’elle adresse aux spectateurs durant toute la seconde partie du spectacle. Un monologue de plus de trente minutes travaille ici à une « abjuration », selon le terme employé par Yann Guewen-Basset (2022). Liddell chercherait donc ici à « abandonner, par une déclaration formelle et solennelle, une croyance [...]. » ou à « renoncer à ce qu’ [elle] faisait profession de croire ou d'aimer ((Définition de « ABJURER », in CNRTL, s. d. En ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/abjurer.)) » en anéantissant par là tout ce qui faisait ou semblait faire l’essence et le succès de son théâtre depuis plusieurs années. En plus de mépriser son public et sa constance dans l’intérêt porté à ses spectacles, ce public d’« Instagramers socio-totalitaires de merde, fans de merde qui en un clin d’œil basculent de l’admiration dans la calomnie […] des minables moins que rien pitoyables poltrons, cloaques de l’ambition, chercheurs […] débitant leur laïus comme s’ils crachaient dans un pot de chambre plein de pisse. » (Liddell, 2021, 27-28), elle rejette l’autofiction qui fondait pourtant son écriture et son geste artistique, qu’elle identifie à une blessure narcissique.

Le public en a marre de ta médiocrité. Tu n’as aucun talent, seulement de l’orgueil. Tu transformes tout en orgueil, en simulacre d’éternité, car l’art n’est rien d’autre que cela, tu transformes tout en médiocrité insultante. […] Toutes tes horreurs de fosse commune froidement étalées, tous tes abîmes de l’immonde devraient pourrir au fond d’un tiroir maudit. Tu n’es porteuse d’aucun signe (Liddell, 2021, 32).

Elle rejette également l’ambition transcendante de son théâtre, jugée comme une forme d’imposture, et se positionne ainsi, au milieu de l’arène d’un spectacle qui prenait la métaphore de la tauromachie comme matrice dramaturgique et raconte l’impuissance à représenter, à persévérer dans son art et dans son être tel qu’elle travaillait à le faire jusqu’ici.

II. « On taurée comme on aime » : détruire pour mieux créer ?

1. Dramaturgie du spectacle : une cérémonie faisant dialoguer les images et le texte

Comme souvent dans les spectacles de Liddell, Liebestod repose sur une dramaturgie du rituel, de la cérémonie. Nous entendons par là qu’il s’agit de donner au spectacle les dimensions d’une épreuve sacrée, caractérisée par un certain nombre d’éléments récurrents. Parmi ces derniers, il y a la voix individuelle d’Angélica Liddell, qui par des textes, au cours de longues diatribes adressées au public, fait avec violence le récit de son intimité, de ses souvenirs, et la situe en tant qu’artiste se revendiquant « contre » une communauté sociale hostile à son encontre, voire vectrice de « censure ». Il y a aussi des éléments de performance, ayant souvent trait à l’art corporel ((L’art corporel (cf : Pluchart, 1975) ou body art est une notion développée dans les années 1960 pour qualifier un certain type de performance corporelle artistique, dans un mouvement d’avant-garde porté par des artistes comme Gina Pane, Marina Abramovic ou encore Michel Journiac. L’art corporel a d’abord historiquement servi un propos contestataire s’exprimant via la mise à l’épreuve réelle des corps des performeurs comme par exemple chez les Actionnistes Viennois qui, via une implication totale des corps dénoncent notamment les atrocités de la Seconde Guerre Mondiale. Le théâtre de Liddell, comme celui d’autres metteurs en scène ultra-contemporains tels Romeo Castellucci ou encore Jan Fabre, réemploie des éléments de mise à l’épreuve des corps dans le sillages des pratiques performatives de l’art corporel.)), comme la scarification dans Liebestod ou la Casa de la Fuerza, ou l’ingurgitation de nourriture ou d’alcool comme dans You Are My Destiny… On y trouve également des tableaux, des images formées par des corps de performeurs, danseurs, comédiens travaillant avec Liddell pour chacun de ses projets et dont le rôle est moins celui d’incarner un personnage que de devenir et composer des images au plateau. Cela signifie que leur devenir scénique n’est pas déterminé par l’interprétation d’un rôle mais que leur corps est mis au service d’une esthétique qui détermine tous leurs faits et gestes : ils sont comme des images peintes sur un tableau qu’ils composent. Le travail de la metteuse en scène est en effet très hostile à la présence de comédiens sur le plateau, un espace qui doit être absolument et en permanence sous son contrôle. Les comédiens de Liddell, souvent des amateurs, ou bien des artistes d’autres disciplines que le théâtre comme par exemple des chanteurs lyriques dans Que ferai-je, moi, de cette épée? (2016), servent à la composition d’un immense tableau dont ils ne sont qu’un élément, tel un homme à la jambe amputée dans Liebestod, incarnant en image fixe ((Dans le vocabulaire des études théâtrales, on parle d’« image fixe » lorsque les acteurs demeurent immobiles sur scène quelques instants et forment avec leurs corps comme un « tableau »)) à deux reprises celle du poète Rimbaud (mort à la suite de l’amputation trop tardive d’une jambe gangrenée) agonisant dans les bras de Liddell. Les corps présents sur le plateau sont dans le cadre des spectacles de la metteuse en scène mis au service d’une composition globale qui dépasse leur individualité et sont présentés au public sous la forme d’un tableau baroque, érotique et tragique propre à l’œuvre mise en scène. Ainsi ils forment des éléments d’un « tout » fantasmatique au sein duquel les mêmes obsessions hantent la scène : le meurtre, le viol, Dieu, la Beauté, la rédemption, la filiation, le Mal, etc.

Liebestod débute en l’occurrence par plusieurs images fixes ponctuées de noirs : un homme torse nu entouré de chats, une mystérieuse boîte noire semblable à un cercueil, puis une table et une chaise en milieu de scène, avec du pain et du vin. Puis, Angélica Liddell entre en scène et se scarifie alors qu’est diffusé le morceau « Asingara » du groupe de variété espagnol Las Grecas. Dans une autophagie rituelle qui n’est pas sans rappeler la communion autour de l’ostie et du vin à la messe, Liddell éponge le sang qui coule de ses plaies puis l’avale, tout en buvant du vin rouge au rythme de la chanson. Durant cette scène qui parodie l’eucharistie catholique, le spectateur est confronté à un tableau hétéroclite qui, comme il en va souvent chez Liddell, est formé à partir d’un geste performatif violent (ici la scarification), d’une chanson pop diffusée en boucle (Asingara du groupe espagnol Las Grecas) et une chorégraphie répétitive qui a trait au rituel (gorgée de vin, puis scarification, sang épongé à l’aide du pain puis avalé). Dans cette eucharistie inversée et autophage – le pain, supposément chair du Christ, est imbibé du sang de Liddell qui par là « se mange elle-même » – le spectateur peut voir le symbole d’un épuisement de son art. En effet, si la chorégraphie commence avec de l’entrain et une forme d’enthousiasme, elle devient au fil de sa répétition marquée par une fatigue, une lassitude, voire un désespoir manifeste chez la performeuse qui, avant la fin de la troisième répétition du morceau de Las Grecas, affiche un visage fermé et une gestuelle de plus en plus ralentie, empesée.

Une autre séquence débute alors avec l’entrée en scène d’un taureau empaillé grandeur nature, auprès duquel Liddell performe une danse, s’agenouille, supplie, pleure. La seconde partie du spectacle consiste majoritairement en une diatribe que Liddell adresse à son public autant qu’à elle-même, durant laquelle elle renie son art et le bien-fondé de son succès, et déplore une forme d’aporie qui l’empêcherait dorénavant de créer, dans un monde où personne ne la « comprendrait ». Elle évoque également la mort récente de ses deux parents (dont elle avait déjà tiré en 2019 un diptyque avec les spectacles Padre et Madre) et avec elle la vacuité du succès en tant qu’artiste face à la vieillesse et la déchéance certaine des corps, et en particulier du sien. En effet, la thématique de la mort et du suicide était déjà un sujet privilégié de l’œuvre de Liddell, mais elle y a pris une place prépondérante depuis la mort de ses deux parents en 2019 qui a renforcé l’iconographie chrétienne et la dimension mystique dans son travail, ainsi que le thème de la vieillesse et de la déchéance de son propre corps, angoisse réactivée chez l’artiste par l’expérience des effets de la maladie et du grand âge sur le corps de ses propres parents. En juillet 2024 lors d’une des rencontres « foi et culture » organisée par le diocèse d’Avignon à l’occasion du Festival, Liddell admet avoir vécu une révélation, une « épiphanie » au moment de la mort de ses parents : « Nous vivons dans la bouche de notre tombre ((Nous traduisons de l'espagnol : « Vivimos en la boca de nuestra tumba. »)) », affirme-t-elle auprès des frères dominicains avec qui elle s’entretient.

Ce spectacle est ainsi composé de deux parties : l’une non-textuelle ou presque, durant environ une heure, figurant une succession d’images énigmatiques allant dans le sens d’un rituel ; l’autre d’une heure également, traversée par la parole de Liddell, sa colère et son désespoir. La dramaturgie du spectacle semble ainsi faite pour que le rite prépare à la parole en la précédant, comme pour non pas la mettre à distance ou en diminuer l’importance, mais pour la faire dialoguer avec des images fortement chargées sur le plan symbolique. Bien que porteuse d’un texte hostile et d’une parole que caractérise une volonté de destruction à l’endroit de son geste artistique, Liddell reproduit pourtant sur scène la cérémonie habituelle de son théâtre, reconduisant ses récurrences dramaturgiques. Néanmoins, ce qui s’y trouve inédit est ce coup porté à l’édifice de ce qu’elle avait fait profession de croire en tant qu’artiste, et cette attaque verbale, d’abord adressée à son public devient vite un auto-sacrifice, lorsque l’arme de la parole se retourne contre elle.

2. L’art est une corrida : comment abjurer son esthétique pour espérer la faire renaître ?

Dans Liebestod, au milieu de son invective adressée au public, campée à l’avant-scène sur ses pieds nus, micro à la main, Angélica Liddell change subitement de ton et troque son habituelle verve corrosive qui s’abattait jusque-là avec régularité pour un phrasé plus lent, de faible intensité sonore et prenant l’accent d’une mélancolie profonde, en même temps que débute une mélodie à l’orgue, elle confesse :

Peux-tu m’expliquer ce qu’il s’est passé quand tu as reçu tous les prix, quand tu as atteint l’apogée de ta renommée ? Peux-tu m’expliquer ce qu’il s’est passé ? Il s’est passé que tu as atteint en même temps la cime de ton désespoir, tu t’es mise à ressentir un dégoût mortel et un effroyable découragement, et l’impression de faire quelque chose de stupide et dépourvu de sens, alors autour de toi tout est devenu responsabilité, responsabilité vis-à-vis de ton nom, vis-à-vis du public, vis-à vis du travail, mais, au beau milieu de la représentation, tu réalisais que la responsabilité ne te servait à rien. Soudain il te manquait l’instant sublime, la transfiguration, l’enthousiasme débordant, la ferveur et l’illumination, ce ravissement lyrique que seul l’amour te procure. À la tragédie tu avais substitué le sens du devoir. Et cela faisait naître en toi une tristesse invincible. (Liddell, 2021, 30-31)

En faisant l’aveu d’une impuissance et d’une incapacité à accomplir sur scène une forme de transcendance, ce que nous révèle Liddell à ce moment du spectacle est peut-être ce qui fait le cœur et l’intérêt de son travail en tant qu’artiste. En effet, ce qui nous est dit ici souligne l’importance et le caractère fondamental de ce qu’elle nomme « passion », cette impulsion tragique qui dans son œuvre est élan vital et fonde, structure. C’est en somme l’unique élément qui semble avoir de l’importance : cette dimension liturgique, cérémonielle du spectacle et cette dramaturgie caractéristique qui prend la forme d’une ascension vers le Beau et le Vrai.

Or, le geste de Liddell repose sur ce qu’elle appelle un « sacrifice poétique » (Liddell, 2015) concept hérité de la pensée de Georges Bataille (1957) selon lequel l’immolation rituelle d’un individu contribuerait à refonder la communauté dans un groupe en ce que le geste de la mise à mort sacrificielle redonnerait aux témoins du rite le « sentiment de continuité » (Bataille, 1957, 87) entre la vie et la mort. Concrètement, rapportée à son théâtre, cette notion de « sacrifice poétique » repose sur la performance d’actes violents sur son propre corps ou sur le corps de ses performeurs et sur la profération d’une parole incisive. Dans l’acte d’auto-immolation symbolique, Angélica Liddell entend incarner une sorte de figure messianique libératrice du plus grand nombre :

La création a ses propres règles. Ce que je fais sur scène n’a pas à être libérateur pour moi – même si certains conflits internes se résolvent – mais pour les spectateurs. Plutôt qu’un exorcisme personnel, c’est une transe libératrice pour le public. Je pense à libérer les autres. (Liddell, 31 juillet 2022)

Néanmoins, le spectacle Liebestod semble prendre une autre dimension, puisqu’elle y avoue une grande impuissance : celle de se trouver face à l’impossibilité de la transgression dans le monde actuel. Dans Liebestod, Liddell renonce à ce mode énonciatif récurrent qui consistait à construire son discours autour d’une opposition « je » / « vous » chère à la metteuse en scène, au profit d’une verve auto-inquisitrice, consistant en une grande entreprise de destruction d’elle-même, de démantèlement de ce qui fondait son identité artistique. Selon elle, le choc initial du public face à la transgression se serait au cours des années changé en une lassitude en réaction aux obsessions qui traversent sa parole sur scène, entraînant une dilution de sa puissance poétique.

Le public en a marre de tes histoires, Angélica, il en a marre de toi, tu as demandé tant d’amour qu’ils en ont marre de toi, marre de ta dépression, de ta tristesse, de ta solitude, marre de tes assassins, de tes violeurs, de tes terroristes, de tes cannibales, de tes criminels saints, marre de tes sentiments, marre de ton sang, de ta pisse, de ta merde, de tes larmes, de tes masturbations, de tes admonestations ridicules, marre de ta putréfaction. […] Le public en a marre de tes hurlements, Angélica, marre de ta langue, du son de ta voix, tu parles une putain de langue que personne ne comprend, ils te détestent, tu ne te rends pas compte ? (Liddell, 2021, 31-32)

Cet extrait comporte deux dimensions importantes. La première est que le rapport au public semble avoir subi un déplacement. En effet, ce qui constituait cette conflictualité naturelle et même souhaitable dans le processus de sa dramaturgie semble être devenue pour Liddell une preuve irréfutable d’échec. La haine du public, supposément celle du « général » normatif contre lequel la parole individuelle intime s’érige et se produit est cette fois-ci devenue la preuve d’un essoufflement artistique, cette haine se doublant supposément d’une « lassitude ». La seconde chose qu’il faut noter ici est la manière dont Liddell procède elle-même à l’énumération des objets de ses obsessions, qui semblent la hanter autant qu’ils hantent ses textes et ses images, qu’un public « devenu moderne » ne serait plus apte ni volontaire à recevoir.

Le chercheur Yann-Guewenn Basset avait à ce sujet fait l’hypothèse d’une « stratégie de la conversion permanente » (2022, 54-55) identifiable en particulier dans ce spectacle qui, parce que Liddell y abjure ses rites autant qu’elle les réinvente, est emblématique du caractère volontairement insaisissable de son théâtre.

III. La tauromachie : une allégorie du sacrifice poétique et de ses apories

Le spectacle Liebestod et son statut particulier dans le corpus récent des œuvres de Liddell nous a semblé digne d’un intérêt particulier en tant qu’il est symptomatique d’une esthétique du « sacrifice poétique » que revendique Liddell en dépit de sa caducité manifeste, ou du moins des apories qui semblent de plus en plus s’opposer à sa démarche.

1. Le sacrifice poétique déchirant de Liddell

Ce qu’Angélica Liddell nomme « sacrifice poétique » est un principe qu’elle entend fondateur de son geste théâtral. Notion théorisée dans l’essai que nous avons évoqué, il s’agit d’une manière de penser son art comme une radicale opposition de l’individu « contre le général » (Liddell, 2015, 38). L’intimité de l’artiste éprouvée dans son corps est un instrument de lutte et d’émancipation violent qui doit révéler au public quelque chose de son intériorité profonde et refoulée par les lois du monde social. Néanmoins, ce « sacrifice poétique » est un geste paradoxal dont elle défend la dimension politique autant que celle d’un « acte absurde de foi » (Liddell, 2015, 109), solitaire et par essence « incompréhensible » (Liddell, 2015, 108). Le « sacrifice poétique » liddellien est une espèce de malédiction, le lot de celui qui monte sur scène « avec le poids du monde sur ses épaules » dans une « solitude universelle » :

El sacrificio es un acto solitario de creencia. El escenario es la soledad, por no prestar un servicio general. El espectador asiste a la soledad de la prueba, se enfrenta a la soledad de un acto absurdo de fe. Los actores somos solitarios que cargamos con la angustia. Al dejar en suspenso la ética, es decir las leyes que rigen la opinión general, comprobamos que nuestro sacrificio es lo que Kierkegaard llama “soledad universal”, actuamos en la soledad universal con nuestra responsabilidad a cuestas, a pesar de que esta soledad entre en contradicción con lo manifiesto del sacrificio. (Liddell, 2015, 115-116)

Dans ses écrits, Liddell souligne elle-même ce qu’il y a de contradictoire à un « sacrifice » qui serait à la fois immolation de l’individu pour le bénéfice du collectif, en ce qu’elle entend en faire un acte qui redonne au spectateur quelque chose d’une « continuité primitive » héritée de Bataille (Bataille, 1957, 87) ; et en même temps qui serait un « acte absurde de foi » incompréhensible et solitaire.

Or dans Liebestod, comme le souligne Yann-Guewen Basset dans l’article que nous avons déjà évoqué, c’est la tauromachie qui tient le lieu de ce paradoxe. À partir de ce qu’il nomme une « agonie de la tauromachie » (Basset, 2022, 51) dans Liebestod, Angélica Liddell donne à penser l’agonie de son propre geste théâtral.

Angélica Liddell y tente de penser son art à partir de la perspective d’une agonie et d’ouvrir par là au théâtre d’autres horizons que ceux proposés par une époque en demande constante de positivité. L’agonie serait en l’occurrence la sienne, prise dans « ces jours tristes qui durent des années ». Elle est aussi celle de son œuvre, « toujours inférieure à ce qu’on attend [d’elle] ». Elle est enfin celle de la corrida, incomprise et inadmissible à des yeux contemporains. (Basset, 2022, 51)

La tauromachie dans Liebestod est une allégorie du geste aporétique de Liddell face à son public : son « sacrifice », à la fois mystérieux et libérateur, se voulant à la fois extérieur et construit contre le monde social sans toutefois ne pouvoir exister que par cette opposition à la loi, il est un geste absurde de foi. S’identifiant à la fois au taureau et au torero, comme nous le suggère la première partie du spectacle et sa chorégraphie étrange avec la bête empaillée, Liddell s’offre elle-même en sacrifice à son public « moderne » qu’elle fustige par les mots autant qu’elle lui donne le pouvoir symbolique de la « tuer », le théâtre étant pour elle une manière de « ne pas se suicider » (Liddell, 6 juillet 2022).

2. Rites masochistes : le bourreau, le spectateur et le taureau

Dans le cadre du théâtre de Liddell, et en particulier dans le tournant récent pris par son œuvre, notre hypothèse majeure est celle d’un masochisme fondateur de son geste artistique. Or Liebestod peut en constituer un exemple privilégié.

Le « masochisme » dont nous parlons est une référence spécifique au concept décrit et analysé par Gilles Deleuze dans sa Présentation de Sacher-Masoch (1967), un ouvrage consacré à la figure de l’écrivain Sacher-Masoch et à son œuvre, mêlant la critique et l’analyse littéraire à la clinique psychanalytique. Il est possible de penser un masochisme du théâtre liddellien à partir de Liebestod dans son rapport à la loi, et par lui la relation au spectateur qu’il entretient.

Le masochisme repose sur un rapport de soumission contractualisé entre une victime et son bourreau. Dans les conditions d’un rapport masochiste, il existe un sujet omnipotent : la victime, qui est actrice de son supplice et cherche de manière active un bourreau, avec qui elle établit un contrat. Le rapport à l’autre est donc primordial. L’autre en tant que bourreau dans le rapport masochiste n’est du point de vue du sujet qu’une composante, qu’un objet par le bais duquel le sujet masochiste espère accéder à la jouissance. Le masochiste est acteur de son supplice et enseigne à son bourreau la méthode, la cérémonie du supplice qu’il lui fera subir dans les conditions du contrat. Le désir masochiste se caractérise moins par le fait d’accéder à la demande de l’autre (le bourreau), que par une projection fantasmatique quasi infinie vers un Idéal de l’ordre de l’intelligible et du Beau. (Deleuze, 1967, 61-71)

Angélica Liddell incarne, dans tous ses spectacles en général et dans Liebestod en particulier, cette figure sacrificielle à l’origine du « sacrifice poétique » autant que d’un rite masochiste qui lui est propre, et à partir duquel le spectateur occupe une place précaire. À la fois détenteur d’un ordre social supposé le faire condamner la parole poétique de l’artiste, et faisant l’objet d’une cérémonie transgressive censée l’émanciper des carcans de la loi morale, le spectateur a un statut aporétique et instable. Dans Liebestod, c’est bien contre son public et grâce à sa supposée lassitude à son égard que Liddell construit son identité scénique, à partir de laquelle son « sacrifice » peut exister.

Toutefois dans ce spectacle s’opère un changement de régime dont Liddell se fait le témoin : elle se lamente de la « médiocrité » de son public actuel dont les attentes « modernes » ne le rendent pas capable ni de l’aimer, ni de la haïr vraiment. Cet aveu d’échec est pour nous le symptôme d’un rapport masochiste à la loi dans l’œuvre de Liddell.

En effet, le théâtre de Liddell échoue dans ses ambitions émancipatrices héritées de Georges Bataille, en ce que la nature de son sacrifice est davantage masochiste que poétique. En d’autres termes, le « sacrifice » au sens d’une référence à Georges Bataille telle qu’elle le revendique ne peut ainsi pas opérer dans son théâtre, en tant que le geste de Liddell demeure marqué par une profonde ambiguïté qui rend impossible une interprétation univoque quant aux effets produits sur les spectateurs et aux objectifs que sa démarche poursuit. Par ailleurs, la nature poétique de son sacrifice, parce qu’il est générateur de fantasme – qu’il crée des images qui induisent chez le spectateur une expérience de la beauté par la souffrance – ne peut se penser en dehors du masochisme. Dans la clôture de ses signes et de ses obsessions, le fantasme liddellien occupe tout l’espace de la scène. Ainsi, le spectateur n’a d’autres choix que d’assister impuissant à ce jeu transgressif autant qu’il est auto-punitif, qui se déborde et s’immole lui-même, dans un processus de perpétuelle répétition. Face à un spectacle comme Liebestod, nous nous trouvons ainsi dans l’embarras, face à un objet de théâtre dont le périmètre rituel pose problème. Lorsqu’elle déploie la cérémonie de son esthétique ainsi associée à celle du sacrifice, la figure de Liddell semble concentrer sur scène – espace dont on peut souligner la nature obsessionnelle et fantasmatique – la victime, le bourreau, le geste d’immolation et l’effet de continuité, sans que le groupe des spectateurs ne soit ni réellement inclus, ni véritablement exclu de l’espace du rite. Dans cet espace cérémoniel à géométrie variable, le spectateur peine à trouver – avant même la question du sentiment de continuité – la place attitrée et le statut qui lui permettrait d’y accéder.

Comment alors expliquer ce paradoxe d’un théâtre se revendiquant comme transgressif et émancipateur, embrassant l’idée d’un art tout-puissant, pourfendeur de la morale et des lois sans pour autant parvenir à se définir en dehors du fantasme d’un public qu’il enferme dans l’image d’une unanimité hostile ? Le spectateur liddellien est la part d’ombre de ce théâtre : dénigré, idéalisé, attaqué, « culpabilisé » (Liddell, 2015, 26), victimisé. Prenant supposément part au rite dont il bénéficie en recouvrant sa « continuité » disparue et son « être primitif » (Bataille, 1957, 94-101), il doit également tenir le rôle de cet « autre » contre lequel le sacrifice poétique s’effectue ; un statut qui peine à être formulé de manière univoque.

Il semblerait néanmoins que la notion de rapport masochiste à la loi puisse éclairer ce paradoxe. En effet, ce dont fait l’objet le discours explicite de Liddell dans ses textes, comme les effets des images performatives et violentes dont se nourrit son esthétique dans Liebestod et ailleurs, font de la même manière signe vers un rapport masochiste à la loi, et par là vers un public se devant d’en constituer le représentant, la présence symbolique. Pour s’accomplir, le rite masochiste liddellien doit faire l’objet d’une transgression entraînant une punition conséquente, grâce à laquelle peut s’effectuer une ascension cérémonielle vers le Beau. Or, la possibilité d’une transgression repose sur la présence d’un tiers sur lequel sera projetée l’image de la loi, lui imposant par là le statut d’antagoniste contre lequel le « je » peut s’ériger. En d’autre termes, l’esthétique liddellienne a besoin de normes pour les transgresser, de lois pour y désobéir, et d’un public pour figurer ce « nous » social contre lequel son « je » intime doit s’ériger (Liddell, 2015, 99). Tributaire malgré lui d’une autorité collective, le public liddellien fait l’objet d’un fantasme lui assignant un rôle depuis lequel peut se développer cette opposition à la première personne du singulier, à l’origine du sacrifice poétique. Ensemble prisonniers d’une même arène, Liddell et son public se retrouvent tour à tour taureau et torero d’une seule et même « corrida » : cérémonie esthétique inlassablement répétée, rejouée.

Conclusion

Ainsi Liebestod, spectacle à mettre en regard avec les autres œuvres du corpus liddellien, nous a semblé une bonne entrée, une introduction pertinente aux paradoxes qui hantent le théâtre de Liddell auquel nous prêtons une dimension auto-sacrificielle permanente, voire masochiste. Par-delà l’analyse singulière de ce spectacle, la grille de lecture masochiste est féconde quant à la compréhension de l’œuvre de Liddell dans sa globalité, en particulier lorsqu’il est question d’interroger la « place » du spectateur telle que pensée par sa dramaturgie. Penser le « sacrifice poétique » liddellien au prisme du concept deleuzien de masochisme permet de revaloriser les contradictions de la démarche de la metteuse en scène et les obsessions qui hantent son travail. Or, il ne faudrait pas prendre le terme de « masochisme » en mauvaise part, mais bien l’entendre comme un outil d’analyse esthétique à déployer dans le cadre d’une proposition de compréhension de cette dimension « sacrificielle » revendiquée dans son œuvre, qui peut sembler quelque peu obscure au premier abord. Le masochisme du travail de Liddell est selon nous l’impulsion qui ferait de son œuvre un art insaisissable, se (re)convertissant en permanence afin de maintenir un rapport ambigu au spectateur, et empêcher chez les automatismes et biais interprétatifs, à même d’anéantir la « violence poétique » à l’origine de son théâtre. Il doit toujours être à même de bousculer, de heurter, de blesser le spectateur afin de lui donner la possibilité de pénétrer cette zone d’errance, celle du « sacrifice poétique » à partir de laquelle Angélica Liddell s’exprime et crée.

Notes

Bibliographie

Œuvres d’Angélica Liddell

LIDDELL, Angélica. 2021. Liebestod - L’odeur de sang ne me quitte pas des yeux. trad. Christilla Vasserot. Besançon : Les Solitaires Intempestifs.

LIDDELL, Angélica. 2016. Que ferai-je, moi, de cette épée? (Approche de la Loi et du problème de la Beauté), trad. Christilla Vasserot. Paris : Les Solitaires Intempestifs.

LIDDELL, Angélica. 2015. « Abraham y el sacrificio dramático », dans El sacrificio como acto poético. Madrid : Contina Me Tienes, coll. « Escénicas », p. 99-118.

LIDDELL, Angélica. 2010. Belgrade : chante, ma langue, le mystère du corps glorieux. trad. Christilla Vasserot. Montreuil-Sous-Bois : Éditions Théâtrales.

LIDDELL, Angélica. 2009. La casa de la fuerza. Madrid : La una rota.

Entretiens avec Angélica Liddell

LIDDELL, Angélica. 2 juillet 2024. « Rencontres foi et Culture • Angélica Liddell pour « Dämon »• Diocese d’Avignon », entretien réalisé par Remy Vallejo et Thomas Carrique. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=QamzuNFMQAw.

LIDDELL, Angélica. 29 juin 2024. « Angélica Liddell : “Le théâtre doit être au-delà de toute limite” », rubrique « Théâtre ». En ligne : https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/angelica-liddell-le-theatre-doit-etre-au-dela-de-toute-limite-7021074.php.

LIDDELL, Angélica. 31 octobre 2022. « Angélica Liddell, sainte criminelle », entretien réalisé par Aïnhoa Jean-Calmettes et Jean-Roch de Logivière. Mouvement. En ligne : https://www.mouvement.net/angelica-liddell.

LIDDELL, Angélica. 6 juillet 2022. « Angélica Liddell : “Sur scène, notre corps est notre église” », dans l’émission Affaires Culturelles, Paris, [vidéo, 55 min]. En ligne : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaires-culturelles/angelica-liddell-sur-scene-notre-corps-est-notre-eglise-7004179.

Articles et critiques

BASSET, Yann-Guewen. Décembre 2022. « Abjurer son théâtre - Conversion(s) et reconversion(s) d’Angélica Liddell ». Théâtre Public, n° 45, p. 49-56.

PASCAUD, Fabienne. 11 juillet 2016. « Avignon : Angélica Liddell, la provocation jusqu’au dégoût », Télérama. En ligne : https://www.telerama.fr/scenes/angelica-liddell-la-provocation-jusqu-au-degout,145034.php.

SIÉFERT, Marion. 3 janvier 2016. « Tirez sur la sorcière - Angélica Liddell, You Are My Destiny (Lo stupro di Lucrezia) », Agôn, Critiques, Saison 2014-2015. En ligne : https://journals.openedition.org/agon/3166.

Autres références théoriques

BATAILLE, Georges. 1957. « Du sacrifice religieux à l’érotisme », dans L’érotisme. Paris : Les éditions de minuit, coll. « Reprise », p. 94-101.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. s. d. « ABJURER ». En ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/abjurer. [Consulté le 23/07/2023]

DELEUZE, Gilles. 1967. Présentation de Sacher-Masoch - Le froid et le cruel. Paris : Les éditions de minuit, coll. « Reprise », no 15.

PLUCHART, François. 1975. L'art corporel. Paris : Galerie Stadler.

Pour citer cette ressource :

Elena Perez, Liebestod d’Angélica Liddell : sacrifice poétique et tauromachie, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), octobre 2024. Consulté le 11/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/arts/theatre/theatre-contemporain/liebestod-d-angelica-liddell-sacrifice-poetique-et-tauromachie

Activer le mode zen

Activer le mode zen