Rencontre avec Rodrigo Sorogoyen

Le cinéaste

Rodrigo Sorogoyen del Amo est un scénariste et réalisateur de cinéma, né en 1981 en Espagne. Il a notamment réalisé les films Stockholm (2013), El Reino (2018) ou Madre (2019) et la série Antidisturbios. Il a gagné deux prix Goya, pour le meilleur scénario original et le meilleur réalisateur ainsi que le prix Feroz 2019, le prix du meilleur scénario pour Que Dios nos perdone et la médaille au meilleur nouveau réalisateur pour Stockholm.

L'entretien

Avant de parler de votre filmographie, de votre œuvre, j'aimerais vous parler de votre rapport à la France car vous y faites référence dans tous vos films. D'où vous vient cette relation particulière?

Rodrigo Sorogoyen: J'ai une relation très spéciale avec la France. J'ai vécu un an à Nantes dans le cadre du programme Erasmus. J'ai toujours admiré la France et les Français, en grande partie pour leur rapport à la culture. En Espagne ce rapport à la culture n’existe pas. Évidemment, il y a des gens qui travaillent pour la culture, mais nous sommes peu nombreux, et le rapport entre la culture d’un côté et les institutions et le public espagnols de l’autre est limité. Avoir un pays qui m'est proche, que je peux comprendre et dans lequel je peux voyager, c'est important pour moi.

Vous aimez le cinéma français?

Non, ce cinéma est horrible. [Il rit.] Évidemment, oui, la France est la patrie du cinéma. La cinématographie française a de nombreux exemples de profils et de cinéastes géniaux que j'aime beaucoup, même s’il y a aussi des films que je n'aime pas. [Il rit.]

Nous vous connaissons en France depuis 2017, donc nous n'avons pas connu le début de votre carrière. Comment vous est venu votre goût pour le cinéma? Je sais que vous avez fait des études de cinéma mais est-ce que dans votre enfance vous avez eu une éducation cinématographique?

Mon grand-père était réalisateur de cinéma.

Joselito. [Rires] Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'était un film avec Joselito?

Je ne sais pas, c'est difficile. C'était un enfant star et chanteur qui avait une voix particulière. C'est mon grand-père qui l'a découvert et qui a fait des films sur lui. J'ai très peu connu mon grand-père. C'était un homme qui parlait peu. Pendant la Guerre Civile il a été emprisonné avec le poète Miguel Hernández car il était communiste. C'était une personne très combative mais la prison l'a beaucoup changé. Il avait été condamné à mort, mais a finalement été épargné. Après avoir rencontré cet enfant, il a fait des films plutôt à visée commerciale et s'est enrichi. Cela a duré peu de temps.

Pour revenir à vos films, le scénario y est très important : il y a toujours une construction au cordeau, très bien bâtie. J'aimerais qu'on parle d'Isabel Peña, votre scénariste.

Il est vrai que j'ai fait des études à l'école de cinéma pour être scénariste. Je savais que je voulais être réalisateur mais je pensais qu'être scénariste c'était le pas antérieur pour comprendre et savoir comment construire une histoire. Isabel Peña a intégré mon école un an après moi. C'est une femme singulière physiquement, très belle, dont le visage dénote l'intelligence. Je crois qu'elle possède l'intelligence et moi l'énergie. [Rires] Nous sommes devenus amis et puis nous avons commencé à écrire et nous avons obtenu quelques succès. Nous avons eu de la chance, car cela nous a permis de continuer à écrire.

En effet, vous avez commencé au cinéma, mais vous avez fait des séries aussi.

Oui, j'ai été embauché pour réaliser une série de télévision. Après avoir étudié ensemble, nous avons commencé [avec Isabel] à travailler ensemble en écrivant nos projets.

J'ai remarqué que vous avez été assez indépendant très vite. Vous avez créé votre société de production, Caballo Films. C'est alors que vous avez pu avoir toute la liberté que vous vouliez.

Tout à fait. Nous voulions seulement pouvoir tourner nos films mais c'est très dur pour tout le monde. Alors nous avons écrit un film très simple avec Isabel, avec seulement deux acteurs. Et d'un autre côté, avec mes amis, nous avons créé une société de production, Caballo films et nous avons fait ce film, 8 citas [2008], qui aurait dû passer inaperçu mais nous avons eu de la chance et il a eu du succès, nous avons participer à un festival et nous avons eu un prix.

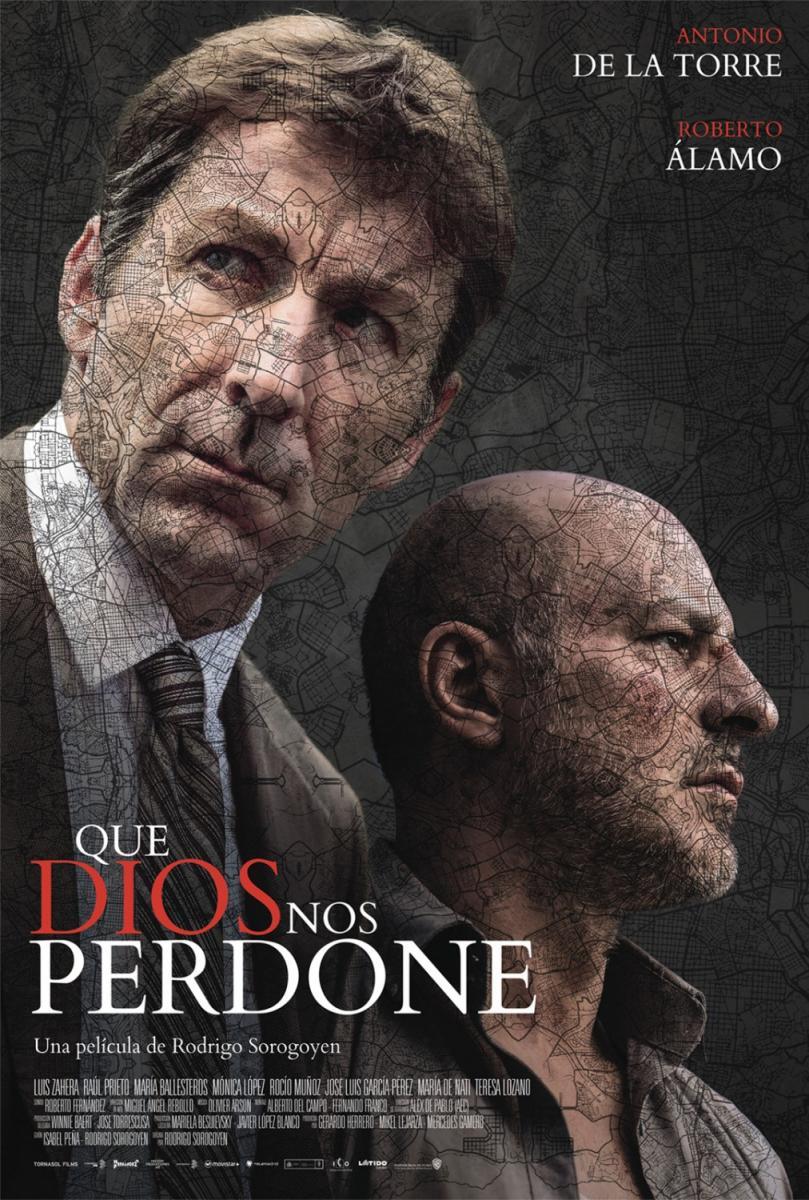

Je propose de reprendre votre filmographie. Nous, en France, nous vous avons connu grâce à Que Dios nos perdone. Il s'agit d'un film qui nous plonge dans un Madrid confronté à l'émergence du mouvement des Indignés ((Appelé aussi Mouvement du 15-M. Voir Bruno Rogero, "Dossier sur le 15-M", 2013, La Clé des langues.)) des années 2011 et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. Un improbable binôme formé par Alfaro et Velarde se retrouve en charge d’une enquête sur un serial killer qui tue et viole des dames âgées. Il s'agit de votre deuxième film. Je remarque que ce film-là a un scénario implacable et pourtant, vous partez d'un scénario assez classique : deux policiers qui traquent un tueur. Mais vous avez apporté une petite touche personnelle avec le contexte historique.

Oui, en effet. C'était notre deuxième film. Nous avons choisi d'écrire ce film, un film que personne ne nous a demandé et que personne ne nous a payés pour faire. [Rires]. Nous avons été libres de faire le film que nous voulions en nous amusant, même s'il est dur.

Ce qui me marque dans vos films, ce sont les scènes d'exposition qui sont toujours très précises. Par exemple, dans Que Dios nos perdone, en trois scènes on comprend la mécanique des personnages, on sait où on va nous emmener. Ça commence sur une place de Madrid, puis on se retrouve dans un cimetière avec le personnage d'Antonio de la Torre, et finalement on voit la violence de l'autre policier grâce à une caméra de vidéo surveillance qui filme le commissariat. En trois plans, on a compris qu'il allait être question de communication : on a un personnage qui ne peut pas communiquer, qui est connecté à la mort grâce au cimetière, et un personnage qui est dans la violence. Est-ce que vous réfléchissez vraiment aux débuts de vos films? Comment les écrivez-vous?

C'est très important de bien choisir le début et la fin d'un film, comme le milieu. [Rires] C'est ce que retient le spectateur, la première chose qu'il voit et ça nous permet de montrer les écarts, l'évolution des personnages. Que Dios nos perdone est un film centré sur les personnages. Le plus important chez les personnages c'est leur manière de communiquer et leur violence. Je crois que dans ce film on a envisagé différemment les personnages. Dans cette première scène nous voulions transmettre des sensations fortes à travers la présentation des personnages. D'ailleurs, il y avait une scène qui allait se trouver entre celle du cimetière et celle du commissariat, mais qui a finalement été supprimée à mon plus grand regret. Cela a été une erreur, car elle était incroyable, vraiment géniale. [Rires] Dans cette scène, Antonio de la Torre, l'un des deux détectives, revient du cimetière après avoir déposé des fleurs sur la tombe de sa mère. Il attend au niveau de l'arrêt de bus et une petite fille de onze ans arrive et lui demande si le bus 64 est passé. La fillette est nerveuse, car elle est en retard pour l'école. Antonio lui propose de l'emmener en bégayant. Nous voulions exprimer avec cette scène à quel point on peut se méfier totalement d'un inconnu. Le spectateur se dit qu'elle doit fuir ce personnage, alors qu'en réalité, c'est un type génial. La petite fille hésite, car l'homme est bègue et parle difficilement. La scène transmet à quel point c'est horrible pour lui de communiquer : même une fillette innocente ne lui fait pas confiance, donc vous pouvez imaginer ce qu’est la vie de cet homme à qui personne ne se fie. Antonio propose à nouveau à la fillette de l'emmener, car il veut vraiment l'aider, elle doute, mais finalement accepte. C'est alors que le bus arrive. Il reste sur place, triste, car il voulait l'aider, mais elle prend le bus. C'était une scène de trois minutes, mais la production nous a obligés à l'enlever ce qui nous a contrariés.

C'est dommage, car ça renforce la dualité du héros qui ressemble de plus en plus au tueur dans le film.

Oui, c'est une erreur, une erreur. [Rires]

Elle apparaît dans les bonus ?

Oui, elle y est.

[...]. Avant vous parliez du milieu du film, j'aimerais maintenant parler de votre style de metteur en scène. Le tueur apparaît pour la première fois pile au milieu du film et j'ai l'impression que le film change de style. Au début il est filmé comme dans un documentaire, avec la caméra à l'épaule, mais après la caméra se fixe. Pour quelle raison avez-vous fait ce choix?

Normalement, quand je pense à comment filmer, je réfléchis beaucoup, c'est un travail amusant, mais aussi frustrant, parfois. Dans Que Dios nos perdone je voulais que la première partie ressemble le plus possible à un documentaire. Le traitement du scénario c'était ça, l'histoire d'un type perdu qui devait ressembler à un documentaire, avec une « esthétique de l'immédiateté ». Mais après, je voulais que le style change, car l'histoire change et on commence à mieux connaître les personnages. Alors, j'ai décidé de fixer la caméra. Je voulais que la deuxième partie soit plus esthétique.

Parlons des acteurs. Antonio de la Torre était déjà une star en Espagne. Vous aviez quand même une grande star pour l'un de vos premiers films.

Oui, c'est vrai. Avec Isabel nous avons rencontré le producteur du film qui nous a fait confiance dès le début. Il pensait que ça allait être un film au succès plus grand que celui de Stockholm mais il voulait faire appel à des stars. Il nous a dit qu'il avait pensé à Antonio de la Torre pour l’incarner au grand écran et comme il était déjà très connu à l'époque, cela nous a parut très bien.

Et le deuxième acteur?

Le deuxième acteur c'est Roberto Álamo. Il était moins connu à l'époque. J'ai tout de même voulu faire un casting et je l'ai fait contre l'avis de mes amis. Deux mois après, j'ai fini par choisir Roberto Álamo. [Rires]

J'aimerais passer à El Reino. J'ai vu que vous aviez écrit ce film en pensant à Antonio de la Torre qui n'avait pas eu de prix pour Que Dios nos perdone.

J'aimerais passer à El Reino. J'ai vu que vous aviez écrit ce film en pensant à Antonio de la Torre qui n'avait pas eu de prix pour Que Dios nos perdone.

Ce n'est pas une histoire de prix mais c'est vrai que Que Dios nos perdone était un film très spécial. Une erreur que je crois avoir commise c'est que j'ai mieux filmé Roberto Álamo qu'Antonio de la Torre. J'étais amoureux des deux personnages et des deux acteurs car ils travaillent d'une façon très différente. Je ne savais pas lequel serait le plus aimé du public car ils sont incroyables tous les deux. Finalement, le public a préféré Roberto Álamo. C'est peut-être parce qu'il joue le rôle d'un personnage extraverti. Je pense que c'était le meilleur acteur pour jouer ce personnage, car dans la vraie vie, il est lui-même très extraverti. Mais c'est vrai que c'était dommage pour Antonio de la Torre. J'avais envie qu'il ait un prix aussi et puis j'avais envie de retravailler avec lui. Je pense que c'était le meilleur acteur pour jouer dans El Reino. nkm

L'histoire de El Reino raconte l'histoire de Manuel López-Vidal, un homme politique influent mais, alors qu'il doit entrer à la Direction Générale de son parti (que l'on ne connaît pas), des affaires de corruption éclatent. Est-ce un film politique car vous ne désignez pas de parti, ni de droite, ni de gauche.

Un film politique, pour moi, c'est un film qui a une idéologie. Donc, oui, c'en est un. Je crois que c'est un film qui ne parle pas de partis car il parle de corruption. C'est pour cela que je ne parle pas d'un parti en particulier. Même si, en Espagne, quand on parle d'un parti politique accusé de corruption, tout le monde sait de quel parti on parle, du Partido Popular. Mais nous ne voulions pas dire son nom, car si nous l'avions fait, le film serait devenu autre chose. Citer des noms aurait été une erreur.

Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de films sur la corruption en Espagne? Est-ce un sujet tabou?

Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois que c'est ce qui a fait le succès du film. Il n’y a eu qu'un petit film sur la corruption avant El Reino, qui n'a pas eu beaucoup de succès. De plus, c'était plutôt un film documentaire, qui citait de vrais partis politiques. Il a d'ailleurs été attaqué en justice et a eu du mal à sortir en salles.

Vous êtes-vous documenté? Comment écrit-on un film sur la corruption sans être un politicien corrompu? Avez-vous rencontré des hommes politiques corrompus?

Oui. [Rires] Quand nous avons choisi d'écrire le film, nous avons décidé de faire des recherches. Nous avons eu des entretiens avec des juges, des journalistes, des personnes condamnées à de la prison. Nous avons rencontré un politicien qui après coup a été condamné pour corruption. Pour nous c'était surtout le fait d'être avec eux qui était important, de voir les lieux pour pouvoir voir comment ils sont.

Ont-ils accepté de vous parler ?

Oui, c'était génial. Tout le monde veut raconter son histoire [Rires]. Ils disaient que les hommes corrompus étaient faits de telle ou telle façon. Ils lisaient notre scénario et le trouvaient très bon, car il décrivait exactement les comportements des hommes politiques corrompus. [Rires]

C'est un peu comme dans les films sur la mafia. Les mafieux sont souvent fiers de voir les caméras. Est-ce que vous avez pensé à faire de ce film-là un film sur la mafia ?

Oui. À un moment je me suis dit que je faisais un film comme le Parain [de Francis Ford Coppola (1972)], sur la mafia et les mafieux. Nous avons utilisé cette image à plusieurs reprises.

Au début du film, le personnage se trouve face à la mer, un travelling le suit, il rentre dans un restaurant en passant par ses cuisines pour venir finalement s'installer dans la salle du restaurant avec les autres cadres du parti. Ce plan me fait penser au plan des Affranchis de Martin Scorcese (1990) quand le personnage d'Henry Hill rentre au Copacabana.

Je ne le connais pas. [Rires]

C'est le pouvoir ultime. C'est ce que vous vouliez montrer : il est au plus haut et il va bientôt tomber.

Oui, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs un de mes films préférés. J'avais la possibilité de le faire et je l'ai fait. J'ai aussi choisi que la caméra soit tout le temps derrière lui pour deux raisons : d'abord parce que comme il court tout le temps on est toujours obligé de le suivre et la caméra derrière renforce cette impression, mais aussi parce que quand la caméra est derrière lui, on ne voit pas son visage, et ça c'était très important pour moi, c'était symbolique. C'est un personnage qui fuit et qui ne veut pas montrer son visage. Le premier plan est très important. Je voulais montrer la mer, la tranquillité, puis cet homme dont on s'approche doucement mais il commence à courir dès qu'il remarque la présence de la caméra car il ne veut pas montrer son visage.

Il s'agit d'un personnage corrompu et pourtant, tout au long du film vous prenez du recul: vous essayez de ne pas juger vos personnages et de les comprendre. Vous avez donc compris la corruption. On peut tous être corrompus?

Oui, c'est très facile de comprendre la corruption. On peut tous être corrompus. Je crois que l'être humain peut évidemment être corrompu. Mais pour moi le plus important du film c'est de dire que la personne qui nous gouverne, cet homme qu'on voit à la télé, est comme nous. Je crois que c'est une erreur de penser qu'ils sont différents de nous.

Le point commun de tous vos films est qu'on n'y juge pas les personnages. Vous faites des films sur l'être humain?

En effet, c'est l'un des messages de mes films. J'essaye souvent de mettre le spectateur dans des situations incommodes. Le défi pour moi c’est que le spectateur finisse par ressentir la même angoisse que le personnage.

J'aimerais parler de la musique de El Reino... Vous avez travaillé avec un Français, Oliver Arson, qui produit de la musique techno. C'est étonnant et pourtant ça marche.

Avant de commencer le film, j'avais discuté avec lui : je ne voulais pas une bande sonore quelconque. Je ne voulais pas d'une musique hédoniste et agréable. De plus, là où l'histoire se déroule la musique techno est répandue. [Rires] Cela crée une contradiction entre l'habit du personnage et la musique techno, qu'on associe à la jeunesse. De plus, cette musique met le spectateur dans une ambiance stressante et angoissante. C'est ce que je voulais que le personnage et le spectateur ressentent.

On va maintenant parler de la série Antidisturbios. Pourquoi ce retour à la télévision ?

Po ur une raison pratique d’abord : en Espagne il commence à y avoir plus de possibilités pour les boîtes de production. Ça a été une opportunité géniale pour notre société Caballo Estudios. D'autre part, nous avons trouvé une histoire que nous pouvions raconter en cinq heures et six chapitres. Ça a été très dur pour moi, mais j'ai beaucoup appris. Il est vrai que je déteste les séries télévisées qui durent très longtemps et qui peuvent se résumer rapidement. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une série en six heures. Je crois que l'expérience pour le spectateur est bien meilleure comme ça. Mais je n'arrêterai jamais de faire du cinéma. Même s'il est vrai qu'en Espagne, il est plus difficile de faire un film que de faire une série.

ur une raison pratique d’abord : en Espagne il commence à y avoir plus de possibilités pour les boîtes de production. Ça a été une opportunité géniale pour notre société Caballo Estudios. D'autre part, nous avons trouvé une histoire que nous pouvions raconter en cinq heures et six chapitres. Ça a été très dur pour moi, mais j'ai beaucoup appris. Il est vrai que je déteste les séries télévisées qui durent très longtemps et qui peuvent se résumer rapidement. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une série en six heures. Je crois que l'expérience pour le spectateur est bien meilleure comme ça. Mais je n'arrêterai jamais de faire du cinéma. Même s'il est vrai qu'en Espagne, il est plus difficile de faire un film que de faire une série.

Pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est l'histoire de six policiers qui sont des "antidisturbios", des policiers antiémeutes (CRS). Ils sont mandatés pour organiser une expulsion dans un appartement, mais ils sont attendus par des manifestants et rien ne se passe comme prévu. Comment avez-vous pensé et écrit cette série ? Est-ce que, comme pour les hommes politiques corrompus, vous avez rencontré beaucoup de policiers "antidisturbios" ?

J'en ai rencontré quelques-uns, c'était évidemment une nécessité. Nous avons eu plusieurs rencontres. En Espagne l'image des antidisturbios n'est pas géniale. Moi j'ai peur d'eux. [Rires] C'est très intéressant, car, ce sont pourtant des hommes qui sont censés nous défendre, mais on les craint. Avec Isabel, nous avons essayé de comprendre pourquoi et comment ils vivent. Je n’ai presque pas vu de films sur eux. C'est un corps spécial, le dernier niveau de la police, ceux qui doivent faire le travail le plus violent. En parlant avec eux, on comprend qu'il y a tout type de personnes chez eux: ceux qui aiment la violence, ceux qui font tout simplement leur travail... D'ailleurs dans la première version du scénario de Que Dios nos perdone, Roberto Álamo était un antidisturbio. Nous voulions déjà parler d'eux en 2014. En Espagne en 2011 il y a eu une période où les CRS sont beaucoup intervenus. On a alors eu droit à des images de violences extrêmes, des images horribles de policiers qui frappaient des manifestants pacifiques. Je voulais comprendre ce qui se passait dans la tête de ces hommes, qui parfois sont capables de taper une vieille dame le matin, puis de rentrer le soir chez eux comme des pères aimants. Je trouve cela incroyable. C'est pour ça que nous avons choisi de faire un polar, un thriller, pour rentrer dans les coulisses de leur vie, dans leur intimité.

Dans cette série on retrouve toutes vos thématiques de prédilection : la violence, la corruption. Tout le cinéma de Rodrigo Sorogoyen est dans cette série, vous vous amusez même à traiter chacune de ces thématiques. Comment une série au sujet si difficile et brûlant a-t-elle été reçue en Espagne, notamment par les syndicats de police?

Très bien. [Rires] Il y a eu une petite polémique à la sortie du film avec les syndicats de police. Mais une année avant, lors du tournage, ils ont collaboré avec nous, car sinon ça aurait été difficile à tourner. Nous avons eu presque tous les jours un conseiller technique qui était un antidisturbios. Il était très sympa, parfois il n'était pas d'accord avec certaines scènes, mais nous nous les avions vues à la télé. Une année après, lors de sa sortie, un syndicat a critiqué la série sur Twitter.

A-t-elle eu du succès en Espagne?

Oui. C'est la seule série que j'ai faite qui a eu du succès. [Il rit.]

Questions du public:

Est-ce que Antidisturbios a changé le regard des Espagnols sur la police, est-ce que cette série a fait évoluer des lois, etc.?

En Espagne, je ne pense pas qu'une série ou un film puisse faire changer le point de vue des gens, ni faire changer la loi. Je crois qu’Antidisturbios est une série qui permet autant au spectateur d’aimer que de détester les antidisturbios. En Espagne nous sommes très conservateurs, il est difficile de provoquer des changements, il y a beaucoup de fanatisme.

Est-ce qu'il y a une vague de cinéma policier espagnol depuis quelques années? Si c'est le cas, comment et pourquoi cela s'est-il cristallisé?

Oui, depuis quelques années il y a en Espagne une véritable vague de films polar. Dans les articles on dit que c'est à cause de la crise financière : on serait rentré dans une période sombre, de violence. Je pense que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi l'influence du cinéma étranger. Par exemple le cinéma coréen, qui a sans doute laissé une trace en Espagne.

Est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans vos productions ?

Non, il n'y a pas de vraie dimension religieuse dans tous mes films. Même s'il est vrai que dans Que Dios nos perdone il y en a une et qu'elle est très importante pour Isabel et moi. En Espagne il y a une tradition catholique très forte qui s'est accrue avec le franquisme et qui résiste encore de nos jours. Dans ce film la dimension religieuse est importante, car le tueur vient d'une famille religieuse, sans compter la visite du Pape Benoît XVI en 2011 lors d'une période très mouvementée, comme on l'a déjà dit en parlant de la série Antidisturbios. C'était la même période que celle des Indignés : le gouvernement de Madrid mettait dehors les Indignés pour permettre l'arrivée de ceux qui venaient voir le Pape. C'est à cause de tout cela, en grande partie, que nous avons écrit Que Dios nos perdone.

Journaliste: D'ailleurs, on parle de religion et de violence de la religion et il est curieux de noter que votre père joue le rôle du prêtre dans Que Dios nos perdone.

Oui, mon père joue le rôle de "Benedicto" [Benoît XVI]. [Rires] Plus sérieusement, mon père joue un petit rôle dans Que Dios nos perdone en tant que prêtre. Il a fait du théâtre amateur toute sa vie. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, je lui ai proposé de jouer quelques rôles. Dans El Reino et dans Antidisturbios il joue des rôles plus importants.

Quels sont les cinéastes qui vous ont donné envie de faire du cinéma ?

C’est trop dur de répondre à cette question, je ne sais jamais quoi dire quand on me la pose.

Vos films m'ont beaucoup stressé. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un film d'horreur ?

Oui, j'aimerais faire beaucoup de genres de films différents. Je n'aime pas m'ennuyer et j'aime les défis. C'est un genre que j'aimerais bien explorer.

Tout au long de l'entretien vous assurez que le regard du spectateur vous importe beaucoup. Dans quelle mesure cela a un impact dans la conception de vos films ? Les pensez-vous par rapport au regard du spectateur ou par rapport à votre regard?

Tout au long de l'entretien vous assurez que le regard du spectateur vous importe beaucoup. Dans quelle mesure cela a un impact dans la conception de vos films ? Les pensez-vous par rapport au regard du spectateur ou par rapport à votre regard?

C'est un équilibre difficile. J'écris ce que je veux et ce qui m'intéresse sans me laisser être conditionné par le public. Je me suis d'ailleurs disputé avec certains producteurs à ce sujet. Mais c'est absurde de croire qu'on écrit un film uniquement pour soi-même. Les films sont faits pour un public. La première scène de Madre par exemple est très désagréable pour le spectateur. Dans tous les cas, il faut que le film que je produis m'intéresse.

D'autres réalisateurs espagnols ont eu une carrière hollywoodienne, l'envisagez-vous ou est-ce vous voulez garder une identité espagnole?

Je ne veux pas avoir de carrière hollywoodienne, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter en Espagne et je m'y plais bien. Mais si je devais choisir un pays pour m'y installer, ce serait la France. Madre a été coproduit en France et je vais bientôt filmer un film avec des protagonistes français. J'adorerais aussi tourner un film en France. J'ai plus de facilité à m'entendre avec les Français qu'avec les Étasuniens. Il est vrai que quand j'ai fait le court-métrage Madre, il a été nominé aux Oscars, mais j'ai eu des réunions avec des producteurs de là-bas qui m'ont proposé des projets qui ne m'ont pas plu. Si je m’installais aux États-Unis je devrais supporter de ne pas avoir beaucoup de liberté. Il faut être un auteur vraiment couronné de succès pour faire ce que l'on veut aux États-Unis.

Au sujet de Madre: c'est un film psychologique, or on dit qu'il s'agit d'un thriller.

À la base c'était un court-métrage de 18 minutes, puis nous avons choisi d'en faire un film. Tout le monde s'attendait à un thriller. Alors j'ai choisi de ne pas en faire un polar, c'est un film totalement différent. J'ai fait ce que j'ai voulu. [Rires]

Note

Pour citer cette ressource :

Rodrigo Sorogoyen, Rencontre avec Rodrigo Sorogoyen, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), octobre 2021. Consulté le 22/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/arts/cinema/rencontre-avec-rodrigo-sorogoyen

Activer le mode zen

Activer le mode zen