Spazi rurali, spazi periferici e spazi liminali nel cinema di Alice Rohrwacher

Introduzione

Esattamente a metà del film La chimera, Flora, un’anziana insegnante di canto circondata da cinque figlie e interpretata da una straordinaria Isabella Rossellini, visitando una stazione abbandonata di un paesino indefinito di quella che fu l’Etruria, indica a Italia, la sua giovane allieva e domestica, che l’edificio si trova esattamente tra la città e la campagna.

Si tratta di un luogo tipico del cinema di Alice Rohrwacher, un luogo che si contraddistingue per la sua multitemporalità e per la sua polifunzionalità. In effetti, nel corso del film questa vecchia stazione abbandonata si trasforma nello spazio deputato di una sorta di gioiosa utopia al femminile dove il passato e il futuro si fondono in una temporalità altra, dai tratti leggermente onirici, in uno spazio liminale tra città e campagna.

Nel cinema di Alice Rohrwacher il centro della città non è mai presente. I suoi personaggi, sistematicamente marginali, si muovono sempre tra periferia urbana, spazi rurali e spazi che potremmo appunto definire liminali.

In questo contributo, per analizzare e illustrare questi tre tipi di spazi, prenderemo in considerazione i film Le Meraviglie (2014), Lazzaro felice (2018) e La chimera (2023).

La stazione abbandonata

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 57:50

Spazi rurali

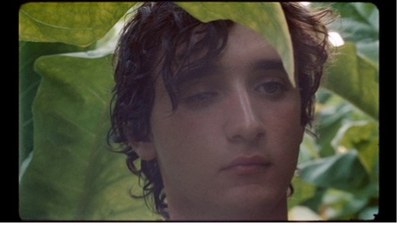

La prima parte del film Lazzoro felice si svolge nella tenuta dell’Inviolata, luogo indeterminato del Centro Italia dove si coltiva il tabacco. Un gruppo di contadini la popola e ci lavora, ingannati dalla Marchesa De Luna che fa credere loro di essere ancora sotto il regime della mezzadria e in debito costante nei suoi confronti. I contadini si trovano così in uno spazio tagliato fuori dalla storia e percorso da dinamiche di sfruttamento e di potere. La Marchesa sfrutta i contadini, confinandoli in una sorta di paradiso perduto al contrario, e i contadini sfruttano Lazzaro, un “idiota” nel senso dostoievskiano del termine, un puro, un innocente, un santo al di fuori della religione istituzionale. In questo caso, la ruralità si configura come uno spazio complesso, nel quale le logiche di potere e di sopraffazione si inseriscono in un paesaggio solare e armonioso nel quale i contadini, seppur sfruttati, sono a contatto diretto con la natura e con l’essenzialità della terra.

La regista utilizza alcuni procedimenti sonori per immergere la tenuta dell’Inviolata in un’atmosfera fiabesca, al limite dell’onirico. Per esempio, più volte si sente misteriosamente l’ululato di un lupo in lontananza, il lavoro di Lazzaro è accompagnato dai sussurri e dai giochi dei bambini e, in alcuni momenti, i rumori esterni sfumano in un fondo sonoro indistinto. Tutti questi procedimenti, la luce utilizzata, la presenza quasi metafisica di Lazzaro immergono la tenuta in una temporalità difficilmente identificabile, un passato/presente nel quale la ruralità, nonostante gli evidenti rapporti di potere, è associata a uno stato di natura più armonioso in netta contrapposizione con la seconda parte del film che si svolge nella periferia grigia, cupa e impersonale di una città non identificata.

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 9:21 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 9:24 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 9:32 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 10:05 |

Se in Lazzaro felice la ruralità occupa la prima parte del film, nel film Le meraviglie fa da sfondo a tutte le vicende del film.

Ci troviamo sempre nell’Italia centrale, nell’antica Etruria, dove una famiglia composta da un padre, una madre e tre figlie femmine, ha deciso di lasciare la città e di vivere in campagna occupandosi di apicultura. La figura centrale di questo mondo è senza dubbio un padre patriarcale che intende “proteggere” la sua famiglia dalla modernità, cercando di preservare la purezza arcaica del mondo rurale. La famiglia vive quindi in un microcosmo dove non c’è televisione o un qualsiasi altro segno di tecnologia.

Questo microcosmo viene minacciato, nel corso del film, da due elementi esterni. Da una parte, abbiamo l’affido di Martin, un adolescente introverso impegnato in un percorso di reinserimento sociale, dall’altra, l'incontro con una troupe di una televisione commerciale. In effetti, Gelsomina, la figlia più grande, anch’essa nell’adolescenza, è affascinata da Milly Catena (interpretata da Monica Bellucci), conduttrice di un concorso televisivo che premia le produzioni agricole locali e decide, contro la volontà del padre, di iscrivere l’attività di apicultore della sua famiglia al concorso. È affascinata anche da Martin, l’adolescente tedesco sempre silenzioso. L’azione si svolge nell’arco di un’estate che si rivelerà centrale nel percorso di crescita di Gelsomina. In effetti, il film è anche un romanzo di formazione adolescenziale nel quale la ragazzina vive il sentimento contraddittorio tra l’appartenenza al proprio mondo e il desiderio di qualcosa che potrebbe superarlo. Tale superamento è simboleggiato dalla televisione commerciale, il mondo capitalista e urbano, che scardina gli equilibri di questa famiglia patriarcale.

Tuttavia, nel film non esiste una contrapposizione netta e marcata tra mondo moderno/urbano e mondo tradizionale/rurale, quanto una dialettica, nella quale, anche in questo caso, la bilancia pende più dalla parte della ruralità. Essa non è idealizzata, ma rappresentata come un luogo aspro e ruvido in cui i conflitti si risolvono sempre nell’amore e nella tenerezza, come testimonia il finale del film. Difatti, la pellicola si chiude con la famiglia, infine riappacificata, che dorme nel cortile della fattoria, su un unico materasso, accanto alla presenza surreale e incongrua di un cammello.

Alice Rohrwacher, Le meraviglie (2014) - 7:45 |

Alice Rohrwacher, Le meraviglie (2014) - 1:41:00 |

Alice Rohrwacher, Le meraviglie (2014) - 1:41:17 |

Alice Rohrwacher, Le meraviglie (2014) - 1:42:50 |

Spazi periferici

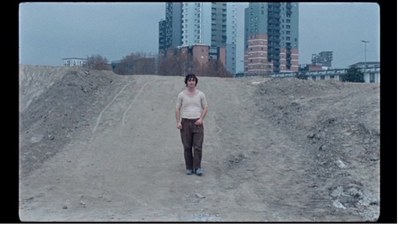

La seconda parte di Lazzaro Felice si svolge interamente nella periferia di una città italiana non identificata. Le riprese sono state realizzate a Milano, Torino e Civitavecchia. Il gruppo di contadini della tenuta dell’Inviolata è stato scoperto dalle forze dell’ordine che li ha liberati dalla mezzadria per trasferirli nel mondo inumano, grigio e freddo dell’urbanità capitalista. Il personaggio che fa da tramite tra il mondo rurale e il mondo urbano è ovviamente Lazzaro. In effetti, nel momento in cui la tenuta è ritrovata dai Carabinieri, Lazzaro è vittima di una caduta da un dirupo altissimo. Sarà risvegliato vent’anni dopo dalla presenza “miracolosa” di un lupo. Il ragazzo, che non è invecchiato, trovando la tenuta dell’Inviolata ormai deserta, segue due ladruncoli nella metropoli moderna. Qui, ritrova, ammassata in una costruzione abusiva su un terreno abbandonato, la comunità dei contadini alla quale apparteneva. Al di fuori della Storia nella tenuta dell’Inviolata, la comunità contadina si ritrova adesso ai margini della città capitalista, costretta a vivere nella povertà e nella promiscuità, racimolando qualche soldo con piccoli espedienti. Nel grigiore cupo della metropoli, Lazzaro ritrova casualmente Tancredi, il figlio della Marchesa con cui aveva stretto amicizia nella tenuta, ridotto anche lui ad un’estrema povertà, poiché tutti i suoi averi sono stati sequestrati in seguito allo scandalo creato dalla scoperta dell’Inviolata. Dopo questo incontro, Lazzaro accarezza il sogno di ritornare nel paradiso perduto della tenuta, ma finirà ucciso a bastonate nella banca dove si è recato ingenuamente per recuperare i soldi perduti di Tancredi.

Se nello spazio rurale Lazzaro, seppur sfruttato, aveva l’impressione di vivere in un paradiso naturale e lavorava sempre di buona lena, nel mondo urbano non trova il proprio posto. È profondamente infelice e gli manca il contatto con la natura. Non può che morire e lasciare il lupo che è in lui tornare negli spazi della natura e della ruralità. Quando Lazzaro muore sul pavimento della banca, compare accanto a lui un lupo che poi si dirige verso la campagna, in direzione opposta alle macchine ferme in un ingorgo su una strada di periferia.

Contrariamente agli spazi rurali, che si configurano come luoghi percorsi da tensioni e relazioni di potere ma dove c’è posto anche per l’amore, la tenerezza e il contatto diretto con la natura, gli spazi periferici, in Lazzaro Felice, sono caratterizzati da una totale mancanza di umanità, diventano luoghi di alienazione, di sfruttamento, sprovvisti di una qualsiasi scintilla di felicità.

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 1:14:07 Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 1:14:07 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 1:24:49 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 1:36:20 |

Alice Rohrwacher, Lazzaro felice (2018) - 1:57:41 |

Spazi liminali

Per spazi liminali intendiamo tutti quegli spazi difficilmente identificabili, non immediatamente riconoscibili, spazi di transizione che generalmente si attraversano per andare da un posto ad un altro.

I personaggi de La chimera si muovono costantemente in questi spazi “soglia”, ma non si limitano ad attraversarli, li abitano, anche se la maggior parte delle volte in modo temporaneo.

Sono spazi geografici ma anche finestre temporali che mettono in relazione il passato con il presente.

Arthur, il protagonista del film, dopo un periodo in carcere, torna a vivere nella sua baracca al limite di un paesino di campagna. Una casa improvvisata, in equilibrio incerto su una scarpata. Il giovane inglese, archeologo, ritrova la banda di tombaroli di cui faceva parte in precedenza. Il gruppo sembra vivere in comunità, in una casa che si trova, anche in questo caso, in un luogo indeterminato tra città e campagna. Infine, la signora Flora, madre di Beniamina, la ragazza scomparsa misteriosamente e amata da Arthur, abita in una villa dal passato fastoso e oggi decrepita, decorata con degli affreschi che ricordano l’epoca etrusca ma anche i disegni dei bambini o dei pittori naïf.

Si tratta di personaggi, come abbiamo già ricordato, marginali, che vivono in spazi ibridi e a cavallo di temporalità diverse.

Arthur e Flora sono legati indissolubilmente al passato e alla figura di Beniamina mentre il gruppo dei tombaroli si muove tra il presente delle profanazioni e il passato delle tombe etrusche, intatte e sotterrate da secoli. Il mondo della superficie (siamo negli anni Ottanta), il mondo dei vivi, si sovrappone al mondo dei morti, a quello degli Etruschi e del mito. Nel film, tuttavia, questi due mondi non sono mai opposti ma in dialogo costante.

Così, come Orfeo con Euridice, Arthur è alla ricerca di Beniamina nel mondo dei morti etruschi dove finirà per trovarla, sottraendosi definitivamente, attraverso la morte, a un presente di dolore e di vuoto.

Il gruppo di tombaroli, nella loro sciagurata attività, attingono dal passato i mezzi per vivacchiare nel presente e si ritrovano a muoversi in luoghi stratificati e ibridi. Per esempio, una notte, grazie ad Arthur, che ha il dono di “sentire” il vuoto sotto i suoi piedi, rinvengono una tomba etrusca sotto ad una spiaggia industrializzata che è anche una sorta di discarica. La spiaggia, in questo caso, diventa uno spazio ibrido, liminale, difficilmente identificabile, tra natura e mondo industriale, tra passato e presente.

Anche la tomba nel quale Arthur finirà sepolto vivo, si trova in uno spazio del genere, il cantiere abbandonato di un edificio dalla localizzazione incerta. Quest’ultimo luogo permetterà a Arthur di accedere ad un’altra dimensione e ritrovare così il suo amore perduto.

Il cortometraggio di Pier Paolo Pasolini La terra vista dalla luna (1967) si chiudeva con questa morale: “Essere morti o essere vivi è la stessa cosa”. Questa morale può essere applicata anche al film La Chimera poiché il mondo dei vivi e il mondo dei morti non sono mai separati e, forse, potremmo spingerci fino a dire che Arthur vive pienamente soltanto nella morte.

Un altro luogo significativo del film, che si caratterizza anch’esso per un’evidente stratificazione temporale, è la stazione abbandonata evocata in introduzione a questo contributo.

E lì che Italia si rifugia, dopo essere stata licenziata dalle figlie della signora Flora, in compagnia di altre donne per dare vita ad una sorta di comunità al femminile. Questa comunità utopica non può che realizzarsi in un luogo che è altro da sé. Una stazione che si trasforma in mini condominio e che si trova in uno spazio liminare tra città e campagna. Luogo indefinito e stratificato che può accogliere una forma di convivenza che è diversa da quelle tradizionali.

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 11:01 |

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 1:22:19 |

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 1:22:30 |

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 1:46:19 |

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 1:47:15 |

Alice Rohrwacher, La chimera (2023) - 1:56:02 |

Conclusioni

Il cinema di Alice Rohrwacher non è di facile accesso. Succede spesso che alla fine dei suoi film non si sia capito bene cosa volesse dire davvero la regista. A mio avviso, è proprio questa la forza della sua cinematografia: un’esplorazione di luoghi, temporalità e personaggi che fuoriescono dagli schemi binari. Come abbiamo visto in questo breve contributo, si tratta di storie che si svolgono in temporalità sovrapposte, in luoghi ibridi e stratificati nei quali si muovono personaggi marginali e sfasati rispetto alla “norma”, alla ricerca di una forma di vita più autentica e umana rispetto a quella del capitalismo occidentale, senza ingenuità ma con una tensione sicura verso un’utopia felice.

Bibliografia

FOFI Goffredo (a cura di), Dopo il cinema: le domande di una regista/Alice Rohrwacher, Roma, Edizioni e/o, 2023.

MARKOVITS Eva, REVAULT D'ALLONNES Judith (dir.), Alice Rohrwacher, Le vrai du faux : entretiens avec Eva Markovits et Judith Revault d'Allonnes, Montreuil, les Éditions de l'Oeil ; [Paris], Centre Pompidou, DL 2023.

Pour citer cette ressource :

Graziano Tassi, Spazi rurali, spazi periferici e spazi liminali nel cinema di Alice Rohrwacher, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2025. Consulté le 26/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/arts/cinema/spazi-rurali-spazi-periferici-e-spazi-liminali-nel-cinema-di-alice-rohrwacher

Activer le mode zen

Activer le mode zen