Leistung und Schicksal der Synagoge in der Oranienburger Straße

QuBei jedem Aufenthalt in Berlin gehört die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße zum Pflichtprogramm. Ihre goldene Kuppel ist heute sogar zum Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt geworden und symbolisiert die aktuelle, viel heraufbeschworene (und wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise mythische) „jüdische Renaissance“ in Berlin.

|

Dok 1: Die Neue Synagoge heute |

|

CC-BY-SA-3.0

Creative Commons Autor : Jörg Zägel |

|

Obwohl sie nicht mehr der Kultusausübung gewidmet ist, hat die Synagoge ihre alte Pracht wieder gewonnen. |

Doch ihr Schicksal ist heute noch wenig bekannt: Wer weiß zum Beispiel, dass das bekannte Bild der Synagoge in Flammen nicht, wie oft angenommen, in der von den Nazis als „Kristallnacht“ bezeichneten Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 gemacht wurde, sondern amam 22. November 1943 bei einem britischen Luftangriff (vorausgesetzt, dass das Foto echt war)?

|

Dok 2: Die brennende Synagoge (1943) |

|

Quelle: Katalog / Centrum Judaicum

|

|

Das Bild der brennenden Synagoge ist zum Inbegriff der „Reichskristallnacht“ geworden. Doch es wurde nicht 1938, sondern 1943 aufgenommen, wenn überhaupt: denn höchstwahrscheinlich handelt es sich einfach um ein retuschiertes Bild. (cf. demokratiezentrum.org) |

Darüber, sowie über die unglaubliche Geschichte der Rettung des Gebäudes, die oft als „Wunder“ dargestellt wird, klärte der Berliner Schriftsteller Heinz Knobloch (1926-2003) Ende der achtziger Jahre auf, der in der DDR lebte und nicht jüdisch war (obwohl manche Leute ihn wegen seines Namens für jüdisch hielten). 1938 entkam das Bauwerk nämlich der Zerstörung dank dem Polizeioberleutnant Wilhelm Krützfeld, einem „heimlichen Helden“, dessen Tat beweist, dass einzelne Widerstandsaktionen gegen das zerstörerische Vorgehen der Nationalsozialisten trotz allem möglich waren.

Zwischen Pracht und Vernichtung, zwischen Vergessen und Erinnerung hat die Neue Synagoge alle ihre Geheimnisse noch nicht verraten.

1) Das Wahrzeichen einer starken jüdischen Gemeinde

Die Synagoge in der Oranienburger Straße wurde am 5. September – zum jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana – 1866 eingeweiht, das heißt wenige Tage vor dem feierlichen Einzug der preußischen Truppen in Berlin nach dem Sieg über Österreich bei Königgrätz. Also schien sie von Anfang an mit dem Schicksal der deutschen Nation verbunden gewesen zu sein. Der damalige Ministerpräsident Preußens und künftige Kanzler des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck, wohnte der Zeremonie bei. Der preußische König Wilhelm I. hatte an diesem Tag andere Verpflichtungen, aber er hatte schon im Dezember 1965 den Bau besichtigt.

|

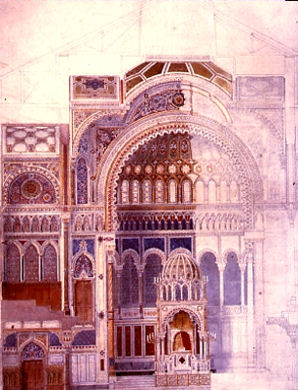

Neue Synagoge - Innenansicht

Quelle: Wikimedia Commons

|

Damals zählte die Jüdische Gemeinde zu Berlin mehr als 25 000 Mitglieder (unter anderem infolge einer starken Immigration aus Osteuropa) und die bestehenden öffentlichen Synagogen in der Heidereutergasse und in der Johannisstraße (1854 für die jüdische Reformgemeinde erbaut) reichten nicht mehr aus, um die Gläubigen aufzunehmen. Nach einigen Kontroversen mit den orthodoxen Mitgliedern der Gemeinde, die eine zu weit reichende Liberalisierung des Gottesdienstes befürchteten (sie sahen im Gebäude „ein schönes Theater“, aber keine Synagoge), und auch mit dem König, der einen abgelegenen Ort in Kreuzberg angeboten hatte, einigte man sich auf die Spandauer Vorstadt, den traditionellen Siedlungsort der jüdischen Bevölkerung in Berlin, im heutigen Bezirk Mitte. Die Jüdische Gemeinde hatte das Grundstück in der Oranienburger Straße 1856 erworben. In der Umgebung befand sich schon ein jüdisches Waisenhaus, und das jüdische Krankenhaus wurde dort zwischen 1858 und 1861 errichtet. Die Neue Synagoge wurde zu einem der wichtigsten Zentren des Reformjudentums in Europa mit ihrer Orgel – die Orgel war ja der Kristallisationspunkt des Streits zwischen Orthodoxen und Liberalen – und einer ganz besonderen Liturgie, die vom Komponisten Louis Lewandowski (1821-1894) geprägt wurde, der als der größte Reformator der Synagogenmusik in Deutschland gilt. Als Ausdruck eines mühsam erlangten Gleichgewichts zwischen Tradition und Assimilation blieb diese Liturgie als „Berliner“ Ritus in Erinnerung. |

Als Architekt wurde Eduard Knoblauch (1801-1865) gewählt, ein ehemaliger Schüler Karl Friedrich Schinkels und angesehenes Mitglied der preußischen Akademie der Künste, der für seine innovative Kunst und seine modernsten Bautechniken sehr bewundert wurde: So gelang es ihm, die sehr komplizierte topographische Situation des Ortes zu überwinden, indem er die Räume für den Gottesdienst in die Tiefe des Grundstücks und die profanen Räume an die Straßenseite legte. Zwischen beiden Teilen gab es einen Knick, den man aber im Gebäude gar nicht bemerkte. Ab 1859 wurde er wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustands von dem ebenfalls sehr berühmten August Stüler (1800-1865), dem Architekten des Neuen Museums, abgelöst.

Die Neue Synagoge galt damals als die größte und schönste Synagoge in Europa. Nie wurde eine solche Summe für den Bau einer Synagoge in Deutschland aufgebracht (750 000 Taler, nach Simon 2011: 21). Im Vergleich zu ihr war die 1895 erbaute Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zweimal kleiner. Dieses Zitat von Fontane in der Kreuzzeitung 1865 ist vielsagend:

Wer sich für die architektonischen Dinge interessiert, für die Lösung neuer, schwieriger Aufgaben innerhalb der Baukunst, dem empfehlen wir einen Besuch dieses reichen jüdischen Gotteshauses, das an Pracht und Großartigkeit der Verhältnisse alles weit in den Schatten stellt, was die christlichen Kirchen unserer Hauptstadt aufzuweisen haben. (Rebiger 2002: 76)

|

Neue Synagoge - Innenansicht

Quelle: Wikimedia Commons

|

Der Hauptraum bot mehr als 3000 Personen Platz. Besonders prachtvoll waren die innere Ausstattung und die goldene Kuppel mit dem Davidstern, die in den Himmel Berlins ragte. Das Gebäude war vom Orientalismus stark geprägt: es zeugte vom maurischen Stil der Alhambra in Granada, was in Preußen denkbar fremdartig wirkte. Jedenfalls war die Synagoge „ein Schmuck für die Stadt Berlin“ (Knobloch 2003: 154): Der Besucher sollte vor der Straßenfassade bewundernd innehalten. Kurzum, sie wurde damals als ein echtes Wunder in diesem ziemlich nüchternen Stadtteil wahrgenommen. Der Bau war für die jüdische Gemeinde Ausdruck ihres Selbstbewusstseins, ihrer gelungenen Integration in der Gesellschaft (was Daniel Azuélos als „Entrée en bourgeoisie“ bezeichnet – L'entrée en bourgeoisie des Juifs allemands ou le paradigme libéral 1800-1933, 2005): „Man versteckte sich und seinen Glauben nicht mehr auf Hinterhöfen“ (Knobloch 2003: 155). Die Gleichberechtigung der jüdischen Bürger hatte im Preußen des 19. Jahrhunderts tatsächlich eindeutige Fortschritte gemacht. Obwohl die jüdische Minderheit die uneingeschränkte Gleichberechtigung erst 1871 mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches erlangte, hatte sich ihre Situation infolge des Emanzipationsedikts von 1812 erheblich verbessert (für mehr Informationen über dieses Edikt, eine Einzigartigkeit im damaligen deutschsprachigen Raum, wenn auch in mancher Hinsicht ungenügend, siehe: www.heinrich-heine-denkmal.de). Die Behauptung der jüdischen Identität und der gleichzeitigen Zugehörigkeit zur deutschen Nation wurde später durch Instanzen wie den Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens verkörpert, der 1893 in Berlin gegründet wurde. Dieses Selbstverständnis der gleichzeitigen deutschen und jüdischen Identität prägte auch die Zeit der Weimarer Republik. |

Andererseits formierte sich Ende des 19. Jahrhunderts die antisemitische Kritik gegen dieses Gebäude, das als verschwenderisch und überheblich empfunden wurde. Heinrich von Treitschke, der am berüchtigten Antisemitismusstreit (1879-1881) beteiligt war, interpretierte zum Beispiel die Tatsache, dass das prächtigste Gebäude der Hauptstadt ein jüdisches sei, als einen Beweis für die Allmacht der Juden in Deutschland. Seine Sicht der Juden als „Fremdkörper“ in der Gesellschaft sollte später in die Grundlagen der nationalsozialistischen Rassentheorie Eingang finden.

Trotz aller Kritik ist die Synagoge während des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik mehr als 60 Jahre lang stets ein Symbol für die gelungene Integration der deutschen Juden geblieben; nur einige Jahre haben gereicht, um dieses Erbe zunichte zu machen.

2) Die dunkle Periode des Nationalsozialismus und das „Wunder“ der Rettung

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, die von den Nationalsozialisten als „Kristallnacht“ bezeichnet wurde, wurde die Neue Synagoge, wie fast alle Synagogen in Deutschland, geschändet und von der SA in Brand gesteckt. Aber durch ganz merkwürdige, nahezu unglaubliche Begebenheiten, die von der Berliner Jüdischen Gemeinde als ein regelrechtes Wunder angesehen werden, wurde sie nicht vollkommen zerstört. Dank dem Eingreifen des Polizeioberleutnants Wilhelm Krützfeld, Reviervorsteher am Hackeschen Markt, konnte sie nämlich noch rechtzeitig gerettet werden. Der Offizier verhinderte einen großen Brand, indem er die Feuerwehr rief, was an sich schon bemerkenswert ist. Die Feuerwehr löschte den Brand, was auch ziemlich einzigartig ist, im Vergleich zu dem, was anderswo geschah.

Was den Polizisten zur Handlung getrieben habe, sei eine „ungewöhnliche Zivilcourage“ und das „preußische Selbstbewusstsein“, das sich in „Sinn für Ordnung und Gerechtigkeit“ ausdrückte (Knobloch 2006: 20). Da die Synagoge seit der Zeit Wilhelms I. unter Denkmalschutz stand, betrachtete es der Offizier als seine Pflicht, dies zu tun. Diese Tat hätte sehr schlimme Folgen für ihn haben können. Am 11. November wurde er tatsächlich zum Polizeipräsidenten befohlen, aber die Strafmaßnahmen gegen ihn erwiesen sich für den damaligen Kontext eher als gemäßigt: 1939 musste er den Ort wechseln und ging nach Schleswig-Holstein. 1942 bat er um seine frühzeitige Pensionierung, als er von der „Endlösung der Judenfrage“ hörte, um daran nicht beteiligt zu werden. Dies wurde ihm erst 1943 gewährt. Nach dem Krieg kehrte er nach Berlin zurück. Er starb 1953.

Die Tat Krützfelds wurde sehr lange ignoriert. Sein Name erschien erst 1983 in einer Ausstellung im Westberliner Berlin-Museum in den Erinnerungen eines Zeitzeugen, Hans Hirschberg, und so kam ihm Heinz Knobloch auf die Spur. Obwohl diese Geschichte „noch längst nicht in allen Details aufgeklärt ist“, so Hermann Simon (Knobloch 2003: 8), weiß man, dass dieser Mann das Gebäude sowie das umliegende Viertel gerettet hat. Er gehört also zu den seltenen Beispielen von alltäglichem Widerstand unter Hitler.

Nach der Pogromnacht wurde die Synagoge im April 1939 wieder in Betrieb genommen, aber nur für kurze Zeit. Der letzte Gottesdienst fand dort am 30. März 1940 statt: Von da an durften die Berliner Juden den großen Betraum nicht mehr benutzen. Dennoch sollen bis Ende September 1942 im Repräsentantensaal weiterhin Gottesdienste im kleineren Rahmen stattgefunden haben (Matthes 2000: 59). Das Gebäude bot bis dahin für die jüdische Bevölkerung eine gewisse Ablenkung vom schrecklichen Alltag und die Möglichkeit, sich über die Zukunftsperspektiven zu unterhalten: Insofern bildete es einen „geistigen Zufluchtsort“ (Simon 2011: 72). Am 11. Juni 1943 wurden aber die gesamten Häuser Oranienburger Straße 28-31 durch eine nationalsozialistische Verordnung beschlagnahmt. Die Synagoge wurde dann als Lagerhalle für die Wehrmacht missbraucht.

Die Synagoge wurde in der Nacht vom 22. zum 23. November 1943 durch britische Flugzeuge in einem Bombenangriff zerbombt (obwohl sie mit Farbtarnung übermalt worden war), deren Ziel wahrscheinlich das gegenüberstehende Haupttelegraphenamt gewesen ist. Heinz Knobloch bestreitet die Echtheit des weltberühmten Bildes der Synagoge in Flammen, da man die Quelle nie aufgefunden hat (Knobloch 2003: 70). Dennoch ist dieses Foto zum Symbol für die Pogromnacht schlechthin geworden.

Nach Kriegsende wurde die Oranienburger Straße (genauer gesagt das Nachbargebäude der Synagoge) erneut zum Sitz der sich mühsam wieder aufrichtenden Jüdischen Gemeinde zu Berlin, die nunmehr kaum mehr als 6000 Mitglieder zählte (1933 war deren Zahl auf 160 000 gestiegen). 1953 teilte sich die Gemeinde in Ost und West, so dass die Jüdische Gemeinde in Ost-Berlin nur noch etwa 1100 Menschen umfasste, eine Zahl, die in den folgenden Jahrzehnten stets schrumpfen sollte. Die Neue Synagoge mit ihren 3000 Plätzen wäre unter diesen Umständen überdimensioniert gewesen.

3) Vergessenheit und Wiederentdeckung unter dem DDR-Regime

Aus diesem Grund, aber auch wegen mangelnder Bereitschaft seitens der DDR-Behörden, wurde das Gebäude nach 1945 nicht wieder aufgebaut. Es hat nicht an Anfragen seitens der Jüdischen Gemeinde gefehlt, die sich entweder eine Gedenkstätte oder ein Museum wünschte, aber diese wurden nie erhört (Mertens 1997: 201-202). Die meisten Mitglieder der Jüdischen Gemeinden waren auch in der SED und ihr Bekenntnis zum Staat hatte Vorrang vor ihrer jüdischen Identität.

|

Dok 3: Die Ruine (1948) |

|

So sah die Synagoge am Anfang ihres Dornröschenschlafs aus. |

Die Ruine wurde im Sommer 1958 wegen möglicher Einsturzgefahr gesprengt und die Kuppel abgerissen. Nur die Fassade blieb als Mahnmal erhalten, was ironischerweise eine sehr treffende Metapher für das jüdische Leben in der DDR ist: Einige kleine jüdische Gemeinden wiesen eher eine formale Existenz auf als ein „pulsierendes jüdisches Leben“, um eine im Nachrichtenblatt der ostdeutschen jüdischen Gemeinden sehr verbreitete Formel wieder zu verwenden. Jedenfalls war der Umgang mit dem jüdischen Erbe nicht die vorrangige Sorge des jungen antifaschistischen Staates, der sich bemühte, in die Zukunft zu blicken und nicht rückwärts in die Vergangenheit, und dabei die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus als „Opfer zweiter Klasse“ behandelte. Die alte prachtvolle und auf unerhörte Weise gerettete Synagoge versank also in einen 43jährigen Dornröschenschlaf. Nur sehr wenige empörten sich über den Verfall des Gebäudes, den man mit dem Zustand des jüdischen Friedhofs in Weißensee vergleichen kann. Ein Zeitzeuge spricht sogar von einem „Dorado für Ratten und Unrat“ (Brandt 1971: 3).

Eine Gedenktafel wurde erst 1966 zum 100jährigen Bestehen der Synagoge an der Wand der Fassade angebracht, die auf die „Kristallnacht“ verwies, aber ohne Anführungszeichen und ohne auch nur den Begriff zu erläutern. Dies war ein schwerwiegendes Versäumnis, vor allem wenn man weiß, dass dieser Begriff im Geschichtsunterricht an den DDR-Schulen selten oder gar nie vorkam (Rebiger 2002: 78). Übrigens verweist Knobloch nicht ohne Ironie darauf, dass das Schild neben dem Werbeplakat des „Töpfermeister[s] Emil Krüger“ stand, was die symbolische Tragweite der Gedenktafel erheblich reduzierte (Knobloch 2006: 288).

|

Dok 4: Die Gedenktafel von 1966 |

Erst 1988, also im Jahr des 50. Jubiläums der Pogromnacht, wurde die Synagoge wieder entdeckt (Offenberg 1998: 234-240). Der 9. November – manche Veranstaltungen fanden eigentlich auch am 10. November statt –, der bis dahin wenig Beachtung gefunden hatte, wurde vom Staat mit großem Aufwand an Kosten feierlich zelebriert. Er wurde fast über Nacht zu einem „politischen Gedenktag“ erklärt (Schmid 2004, Mertens 1997: 182-183). Im Rahmen der „Gedenkepidemie“ (Stefan Schreiner in Mertens 1997: 182) von 1988 wollte sich nun die DDR als judenfreundlich profilieren.

Man mag sich fragen, wie sich diese schlagartige Kehrtwende erklären lässt. Die Antwort muss in einem ganz anderen Bereich als im religiösen oder kulturellen gesucht werden. Man muss sich vor allem die damalige wirtschaftliche Situation der DDR vor Augen führen, die kurz vor dem Bankrott stand und mehr denn je um Devisen kämpfte. So hegte Honecker den Traum einer Einladung nach Washington, in der Hoffnung, dass die DDR die „Meistbegünstigungsklausel“ (d.h. besonders vorteilhafte Bedingungen im Handelsbereich) erlangte (Illichmann 1997: 287-298). Dabei spielte der – übrigens von antisemitischen Nachklängen nicht ganz freie – Leitgedanke, dass „die Juden“ in den Vereinigten Staaten „das Sagen“ hätten und die US-Regierung beeinflussen könnten, eine erhebliche Rolle (Offenberg 1998: 210-211). So versuchte die DDR, sich bei der internationalen jüdischen Gemeinschaft beliebt zu machen. Sie schreckte nicht davor zurück, sich der winzigen ostdeutschen jüdischen Gemeinde anzunähern und sie für außenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren.

Daher kam es zu einem Wettstreit der Gedenkveranstaltungen im Jahr 1988, und dies umso mehr als die Konkurrenz mit der Bundesrepublik in vollem Gang war: Man wollte auf beiden Seiten der beste deutsche Staat in Sachen Gedenken des Holocausts erscheinen. Diese Ausschweifungen wurden in der gängigen Sprache sogar als „Judenwelle“ oder „Judenfestspiele“ (eine Anspielung auf die „Jugendfestspiele“, die jedes Jahr in einem sozialistischen Land stattfanden) bezeichnet. Für manche jüdische DDR-Bürger war „der verordnete Antifaschismus“ einfach „schaurig“ (Knobloch 2003: 176). Ein Zeitzeuge bemerkte in seinem Berlinerisch: „Wenn wir det denn och noch überlebt haben!“ (Mertens 1997: 182).

Am 4. Juli 1988 wurde im Vorfeld dieser Feierlichkeiten die „Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum“ ins Leben gerufen, die heute immer noch besteht. Was dabei besondere Beachtung verdient, ist, dass das Gesetz der DDR zu diesem Zwecke geändert werden musste, weil die Stiftungen bisher keine juristische Existenz hatten (Rebiger 2002: 78). Sie war und ist heute immer noch unabhängig von der Jüdischen Gemeinde. Der Vorstand setzte sich aus internationalen Mitgliedern zusammen, vor allem aus dem „kapitalistischen Ausland“, was zum Zweck hatte, das internationale Image der DDR zu verbessern.

Das Ziel des Zentrums war die Pflege und Bewahrung jüdischer Kultur. Es war auch eine Lösung für das Problem des Archivs der Jüdischen Gemeinde, das 1953 vom Innenministerium der DDR beschlagnahmt und nach Potsdam transferiert worden war. Seitdem hatte die Jüdische Gemeinde keinen Zugang zu ihrem eigenen Archiv. Auf diese Weise versuchte die Partei, ihre vergangenen Fehler wiedergutzumachen, ohne sie wirklich einzugestehen.

Die symbolische Grundsteinlegung erfolgte am 10. November 1988, dem Höhepunkt des „Gedenkjahres“. Erich Honecker und andere wichtige Mitglieder des Politbüros waren natürlich anwesend. Dennoch schritten die Bauarbeiten nur langsam voran und konnten nicht vor dem Zusammenbruch der DDR beendet werden. Die Synagoge wurde nicht vollständig wieder aufgebaut, sondern nur der Gebäudeteil an der Straße. Man wollte gleichzeitig die prachtvolle Architektur und das Ausmaß der Zerstörung dokumentieren: So sollte die restaurierte Synagoge „ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft“ werden (Simon, centrumjudaicum.de).

In dieser Phase geschah ein neues Wunder für die jüdische Gemeinde: Eine ewige Lampe (d.h. die Lampe, die sich in den Synagogen vor dem Toraschrein befindet und in Erinnerung an die Menora im Jerusalemer Tempel ewig brennt) wurde am 8. November 1989, also am Vorabend des Mauerfalls, bei den Sicherungsarbeiten im Gebäude gefunden. Das war eine richtige Sensation, die als hoffnungsvoller Neubeginn interpretiert wurde, denn alle anderen Objekte der Synagoge waren längst zerstört oder verschwunden.

4) Der Neubau und die Synagoge heute

Das Richtfest fand am 29. Oktober 1990 im wiedervereinigten Berlin statt. Dabei verlieh Heinz Galinski, damaliger Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, dem Wunsch Ausdruck, das Judentum wieder dort einkehren zu lassen, wo es einst beheimatet war. Seit Juni 1991 schmückt ein „Magen David“ die goldene Kuppel wieder, was zeitlich mit der Wahl Berlins zur deutschen Hauptstadt zusammenfällt. Und seit dem 5. September 1991 wird der Eingang der Synagoge wieder mit den Worten des Propheten Jesaja (26,2) in goldenen hebräischen Buchstaben geschmückt: "Tuet auf die Pforten, dass einziehe ein gerechtes Volk, das bewahret die Treue" – die ständige Ausstellung trägt ebenfalls diesen Titel. Seit dem 8. Mai 1995, dem 50. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, ist das Gebäude für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Vorsitzender der Stiftung wurde Hermann Simon, der sich zur Zeit der DDR für die Jüdische Gemeinde in Ost-Berlin sehr engagiert hat, und der heute die Stiftung immer noch leitet.

Die Neue Synagoge ist seitdem zugleich eine Gedenk- und Forschungsstätte. Die ständige Ausstellung enthält Dokumente, Bilder und Gegenstände zur Geschichte der Synagoge und zur jüdischen Stadtgeschichte. Die Stiftung hat auch schon zahlreiche wechselnde Ausstellungen zu jüdischen Themen und Persönlichkeiten veranstaltet: so zum Beispiel über Heinz Galinski, über den Maler Hermann Struck, oder über jüdische Architektur in Deutschland, deutsche Juden in Israel, usw. (für weitere Details: centrumjudaicum.de).

Das Archiv, das zu einer international anerkannten Forschungsstelle geworden ist, steht in der Tradition des früheren „Gesamtarchivs der deutschen Juden“, dessen Bestände, sowie Sammlungsgut aus jüdischen Gemeinden, Verbänden, Organisationen oder Privatpersonen, hier verwahrt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Berlin und den neuen Bundesländern.

Das neue Gebäude beherbergt auch die Jüdische Volkshochschule, die allen – auch Nichtjuden – offen steht, und einen Teil der Verwaltung der Jüdischen Gemeinde, die zur Zeit der Teilung Berlins in der Fasanenstraße untergebracht waren. Obwohl die Synagoge ihre ursprüngliche Funktion nicht behalten hat, gibt es im dritten Stock einen kleinen Betsaal, der manchmal zu kleinen Treffen benutzt wird, so zum Beispiel von der Synagogengemeinde „Bet Or“, die von der Rabbinerin Gesa Ederberg betreut wird.

Sie ist also zu einem neuen Zentrum jüdischen Lebens geworden, das zur Renovierung des Viertels nach der Wiedervereinigung erheblich beigetragen hat. Seit 1990 kann man nämlich die Entstehung eines „jüdischen Viertels“ mit Cafés, koscheren Läden und Restaurants, oder Kunstgalerien, usw. beobachten. Diesbezüglich sprechen manche Spezialisten von einer „jüdischen Renaissance“, die in Europa einmalig ist und sich vor allem durch den Zuzug jüdischer Bürger aus der ehemaligen Sowjetunion erklären lässt. Hingegen sehen andere darin nur ein Modephänomen, wie zum Beispiel der Historiker Michael Brenner: Diese Orte „sind die ‘in’-Treffpunkte der intellektuellen Berliner Schickeria geworden“, schreibt er (1995: 217). Sie werden vor allem von zahlreichen Touristengruppen täglich besichtigt, die auf diese neue „typisch berlinische“ Erscheinung sehr neugierig sind.

Abschließend ist also die Geschichte der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße in ihrer relativ kurzen Existenz durch mehrere Tragödien geprägt worden, aber auch durch mehrere positive Ereignisse, die im Nachhinein als Wunder stilisiert wurden, sei es ihre Rettung durch einen „beherzten Reviervorsteher“ oder die Entdeckung der ewigen Lampe während ihrer Rekonstruktion. Insofern ist sie ein Zeugnis für die Möglichkeit des Unmöglichen: Sie kann nämlich als das Sinnbild des jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Holocaust schlechthin angesehen werden. Denn es war 1945 kaum vorstellbar, dass sich eine jüdische Gemeinschaft auf deutschem Boden, im Land der Täter, wieder etablieren würde. Und das ist trotz allem geschehen, nach dem vom Rabbiner Leo Baeck geprägten Motto des „ewigen Dennoch“. Nicht wenig paradox ist dabei, dass eben die DDR, die die jüdische Geschichte so lange verdrängt hatte, die Initiative ergriff, eines der heute weltweit modernsten Zentren für jüdische Kultur wieder zu errichten.

Bibliografische Hinweise

Brandt, Leon: „Für sie ist die Geschichte schon am Ende”. Tagesspiegel, 17.06.1971, S. 3.

Brenner, Michael (1995): Nach dem Holocaust. Juden in Deutschland 1945-1950. München, Beck’sche Reihe.

Illichmann, Jutta (1997): Die DDR und die Juden. Die deutschlandpolitische Instrumentalisierung von Juden und Judentum durch die Partei- und Staatsführung der SBZ/DDR von 1945 bis 1990, Frankfurt/M., Peter Lang.

Knobloch, Heinz (2003): Der beherzte Reviervorsteher. Berlin: Jaron Verlag (1. Ausgabe 1990).

Knobloch, Heinz (2006): Herr Moses in Berlin. Auf den Spuren eines Menschenfreundes. Berlin: Jaron Verlag (1. Ausgabe 1979).

Matthes, Olaf (2000): Die Neue Synagoge. Berliner Ansichten. Berlin: Berlin Edition.

Mertens, Lothar (1997): Davidstern unter Hammer und Zirkel. Die jüdischen Gemeinden in der SBZ/DDR und ihre Behandlung durch Partei und Staat 1945-1990. Hildesheim, Zürich, New York: Olms.

Offenberg, Ulrike (1998): „Seid vorsichtig gegen die Machthaber“. Die jüdischen Gemeinden in der SBZ und der DDR 1945 bis 1990, Berlin: Aufbau-Verlag.

Rebiger, Bill (2002): Das jüdische Berlin. Kultur, Religion und Alltag gestern und heute. Ein Wegweiser. Berlin: Quadriga.

Schmid, Harald (2004): Antifaschismus und Judenverfolgung. Die „Reichskristallnacht“ als politischer Gedenktag in der DDR. Göttingen: V&R Unipress.

Simon, Hermann (Hrsg.)(1995): „Tuet auf die Pforten“. Die Neue Synagoge 1866-1995. Berlin: Stiftung "Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum", Museumspädagogischer Dienst.

Simon, Hermann (2011): Die Neue Synagoge Berlin. Berlin: Hentrich & Hentrich.

Pour citer cette ressource :

Laurence Guillon, Leistung und Schicksal der Synagoge in der Oranienburger Straße, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2012. Consulté le 01/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/civilisation/histoire/leistung-und-schicksal-der-synagoge-in-der-oranienburger-stra-e

Activer le mode zen

Activer le mode zen

![[title-image]1332154741269[/title-image] duchaine-guillon-vie-juive_1353438156294.jpg](https://cle.ens-lyon.fr/allemand/images/duchaine-guillon-vie-juive_1353438156294.jpg/image_preview)