Friedrich Nietzsche et la musique

Art, vie, vérité

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, un calvaire, un exil. » ("Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil."). Cette phrase célèbre, extraite d'une lettre à son ami le compositeur Peter Gast, a le contour d'un aphorisme, et le tranchant d'une sentence. C'est le propre de Nietzsche d'avoir toujours cherché à subjuguer et provoquer son lecteur, à emporter son adhésion immédiate et le tenir à distance :

« Tout esprit profond a besoin d'un masque ; je dirais plus : un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond, parce que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate. » (Nietzsche, Par-delà bien et mal, §40)

L'aphorisme ou la sentence, chez Nietzsche, sont un tel masque. Que la vie, sans la musique, soit une erreur, n'est pas une simple opinion, la formulation subjective d'un jugement de goût ; il y va de la nécessité d'interpréter une nouvelle articulation entre l'art, la vie et la vérité. Nietzsche entend instaurer un rapport nouveau entre la vérité et l'art, prenant une place inédite dans une histoire de la philosophie qui n'a cessé, depuis Socrate et la naissance de « l'homme théorique » (cf. La naissance de la tragédie, §15), de privilégier la connaissance au détriment de l'art, rejeté du côté de l'apparence et de l'illusion ; et Nietzsche fait émerger un rapport nouveau entre l'art et la vie, où se trouve retravaillé le concept même de vérité. L'un des aspects fondamentaux de la méthode nietzschéenne consiste en un déplacement critique où derrière l'évidence du fait, se décèle toujours une évaluation, une interprétation, c'est-à-dire une création ; derrière l'abstraction du concept se trahit une métaphore, c'est-à-dire la création d'une image. Nietzsche se méfie du langage, de sa propension à créer des universaux, des généralités abstraites, des vérités éternelles : métaphorique en son principe même, le langage est création, interprétation, attribution de valeurs et de sens. Et la vérité doit être pensée à son tour comme évaluation et interprétation, c'est-à-dire falsification nécessaire à la vie. Ce que nous appelons la réalité ou le donné, n'est rien d'autre que l'apparition de formes créées par des forces vitales instinctives et inconscientes : l'hypothèse fondamentale de Nietzsche, qu'il nommera volonté de puissance, consiste à dire que la seule réalité qui nous soit donnée est un monde complexe de forces, d'instincts, de pulsions qui y sont à l'œuvre et le font apparaître. Ainsi, l'art renvoie par excellence à l'activité créatrice comme complexe pulsionnel et désirant, et devient pour le philosophe le modèle privilégié d'un nouveau concept de vérité, dépendant de la puissance falsificatrice de la vie même.

Dans un fragment posthume d'Aurore, en 1880, Nietzsche définit de la manière suivante sa propre activité de lecteur et d'interprète :

« Je lis les penseurs et chante après eux leurs mélodies : je sais que derrière tous ces mots froids se meut une âme de désir, et je l'entends chanter, car ma propre âme chante quand elle est émue. »

Se méfier de l'abstraction froide du langage (et du langage philosophique au premier chef), cela signifie se mettre en quête de l'économie pulsionnelle qui le rend possible, le désir inconscient qui s'y manifeste ; par cette métaphore musicale, Nietzsche effectue un double mouvement critique : d'une part, la philosophie est mise à l'épreuve d'une psychologie, entendue en un sens nouveau comme interprétation des forces inconscientes ; et d'autre part, derrière toute science et toute morale, le philosophe à l'oreille fine entend tout d'abord une esthétique, elle aussi en un sens nouveau : non plus une théorie du jugement de goût, mais une psychophysiologie de l'art comme modèle interprétatif. Dans l'Avertissement à La naissance de la tragédie, sa première œuvre philosophique majeure (1872), Nietzsche le dit tout net :

« Je ne m'adresserai qu'à ceux qui ont une parenté immédiate avec la musique, ceux dont la musique est pour ainsi dire le giron maternel et qui n'entretiennent presque avec les choses que des relations musicales inconscientes. »

On voit ainsi se dessiner le rôle tout à fait exceptionnel de la musique au cœur même de la philosophie de Nietzsche, et c'est cette place centrale dont le présent article voudrait brièvement rendre compte.

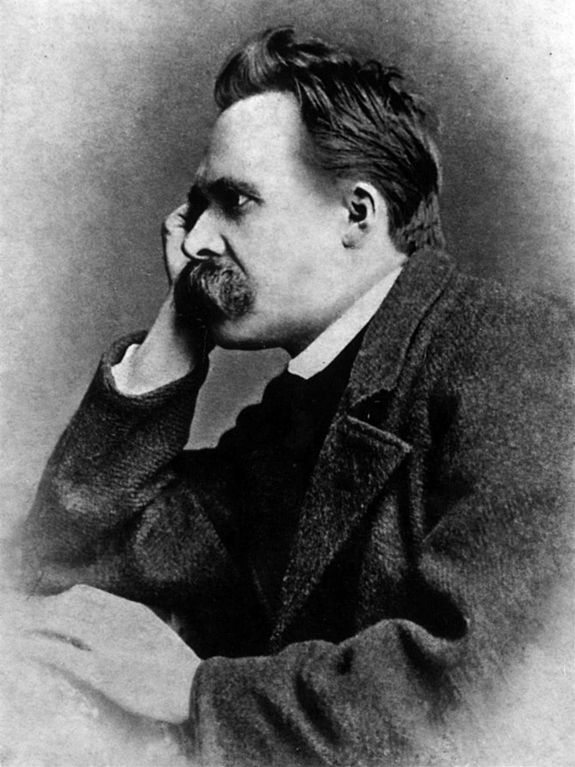

Nietzsche musicien

Nietzsche n'a pas été seulement mélomane, il a été musicien lui-même. Formé à la philologie classique où il entamera une brillante carrière, il est autodidacte en philosophie comme en musique. Très jeune, l'enfant montre de réelles dispositions : fils de pasteur, il grandit dans une culture musicale où l'on connaît bien Schütz, Bach, Haendel (eux aussi natifs de Thuringe) et où l'on pratique le chant choral. Son père est un bon pianiste amateur, et Friedrich joue lui-même avec talent : ses contemporains se souviennent qu'il avait un goût tout particulier pour l'improvisation au piano. Toute sa vie, Nietzsche passera de longues heures au clavier, plongé avec fougue dans ses inventions musicales. Sa mère rapportait encore que, durant les premiers temps de sa démence, en 1890, Nietzsche qui ne pouvait presque plus tenir de discours cohérents, jouait encore avec une maîtrise impressionnante (cf. Podach, pp.152-153). Dès l'adolescence, il entreprend de composer, sans autre apprentissage que l'aide ponctuelle d'Albrechtsberger, un ancien professeur de Beethoven : des fragments d'oratorios, des pièces pour piano, et surtout des Lieder, sur des poèmes de Klaus Grothe, Sándor Petöfi, Pouchkine ou Hoffmann von Fallersleben, parfois sur des textes de sa propre main. A quatorze ans, non sans un peu de vanité, il décide de coucher par écrit le catalogue de ses œuvres ; en 1862, il projette un poème symphonique, Ermanarich, sur le modèle lisztien. Mais ses ambitions professionnelles sont bientôt réprimées par de sévères critiques ; Hans von Bülow par exemple, grand chef wagnérien, lui conseillera sur le ton le plus humiliant de se consacrer de préférence à la seule philosophie... De même qu'il met ses compétences philologiques au service d'une philosophie de l'interprétation, Nietzsche convertit bientôt ses ambitions musicales en réflexion esthétique et accorde à la musique un statut philosophique inédit. Cette sur- ou réévaluation radicale, Nietzsche la doit à son premier maître à penser, Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Métaphysique, morale et esthétique de Schopenhauer

Dès 1864, le jeune Nietzsche se jette « à corps perdu » dans la lecture du Monde comme volonté et comme représentation, l'ouvrage majeur de Schopenhauer (1819, et 1844 pour la seconde partie). Il y découvre une métaphysique en apparence héritée de Kant, où sont distingués le monde en soi, inconnaissable, et le monde des phénomènes, tel que nos sens et notre connaissance peuvent seulement l'appréhender. Mais Schopenhauer introduit une conception originale : le monde des phénomènes est un monde d'apparences, ou plutôt d'apparitions de formes et d'êtres individués, limités, qui apparaissent sur le fond d'un monde qui, lui, est non-individué et illimité, et dont ils sont comme l'expression ou la manifestation. Ce monde en soi, Schopenhauer l'assimile à l'Être comme force infinie, pulsion ou désir universel qu'il nomme le « vouloir-vivre ». Sans cesse, cette force unique se particularise, se divise en autant de manifestations singulières et finies. Ainsi, chaque être participe du vouloir-vivre universel, mais sur ce mode limité et fini. Et dans cette contradiction entre l'infini tout-puissant du vouloir-vivre et ses manifestations finies, Schopenhauer découvre tout le tragique de l'existence : les individus participent du Tout par la force vitale dont ils sont issus et traversés, mais en sont séparés par leur finitude, éprouvant dans la souffrance l'impuissance de leurs actions, l'insatisfaction perpétuelle de leurs désirs, la frustration permanente de leurs pulsions.

Influencé par le bouddhisme, Schopenhauer ne voit pour toute réponse à notre tragédie existentielle qu'une morale de la résignation, une morale que Nietzsche qualifiera plus tard d'ascétique : suspendre le cycle infernal de la volonté, tendre à ne plus désirer, ne plus vouloir. Le succès de cette tâche, il le nomme nirvana. Quels en sont les moyens ? Schopenhauer envisage deux voies pour y parvenir. La première est le sentiment de pitié : la considération de la souffrance d'autrui nous permet de prendre conscience de l'universalité du vouloir-vivre et de nous arracher à nos limites individuelles. La seconde voie est celle de la contemplation esthétique, qui est selon la théorie kantienne un jugement désintéressé : la beauté artistique s'adresse à nous en tant que sujets purs de la connaissance ; elle nous fait accéder à une objectivité de la volonté par la reproduction d'Idées que nous contemplons. Et Schopenhauer de proposer une classification des beaux-arts à partir de cette conception. Elle se base sur l'arrachement progressif au monde des phénomènes : on s'élève peu à peu de l'architecture, qui exprime des forces élémentaires (physiques et dynamiques), jusqu'à la tragédie : le héros tragique y atteint la résignation totale, stade ultime de la morale schopenhauerienne, et dont l'art est la propédeutique.

Etrangement, la musique n'apparaît pas dans cet ordre des arts ; car elle ne représente rien, ne reproduit aucune Idée. En revanche, elle est une reproduction de la Volonté elle-même (« ein Abbild des Willens selbst ») :

« La musique, qui va au-delà des idées, est complètement indépendante du monde phénoménal ; elle l'ignore absolument, et pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas [...]. C'est pourquoi l'influence de la musique est plus puissante et plus pénétrante que celle des autres arts ; ceux-ci n'expriment que l'ombre, tandis qu'elle parle de l'être [...] c'est là ce qui lui donne une si haute valeur et en fait le remède de tous nos maux [...]. Elle exprime ce qu'il y a de métaphysique dans le monde physique, la chose en soi de chaque phénomène. En conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté. » (Le monde comme représentation et comme volonté, I, pp. 267-276)

Cette promotion inouïe de la musique en métaphysique ne va pas sans paradoxe : car pour se déployer, l'acte musical nécessite l'espace et le temps, qui sont pour Kant (dont Schopenhauer est l'héritier) les conditions a priori de notre sensibilité, et donc du monde phénoménal. Mais puisque pour Schopenhauer, le monde en soi est volonté, il est donc une pure force, une pulsion ou tension infinie, sans sujet ni objet. Or la musique, qui reste bien entendu un phénomène, imite ou reproduit directement cette force en perpétuelle expansion : elle n'est pas à proprement parler un objet, mais elle-même une force qui ne traverse aucun objet (comme la force de pesanteur traverse au contraire un édifice de marbre), elle ne fait en quelque sorte que traverser l'existence de l'individu comme le vouloir-vivre lui-même. La musique est l'expression la plus immédiate possible du monde comme volonté dans le monde comme représentation. Jamais philosophie n'aura accordé un statut aussi éminent à la musique. Nietzsche s'en souviendra.

La naissance de la tragédie : Apollon et Dionysos

En 1872, Nietzsche est professeur de philologie à l'université de Bâle, et publie un premier ouvrage, qui ne manquera pas de susciter de vives polémiques dans les milieux universitaires : La naissance de la tragédie enfantée par l'esprit de la musique (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik). Traitant du genre tragique dans la Grèce antique, Nietzsche va bien au-delà d'une austère étude philologique : il en propose une interprétation originale qui jette les bases non seulement d'une esthétique, mais d'une démarche critique aux vastes conséquences. Avec la tragédie, l'intuition esthétique des Grecs s'est d'abord manifestée en images et symboles, mais aussi en rythmes, en chants et en danses, et non en concepts comme le feront les philosophes à partir de Socrate. Nietzsche voit dans son émergence l'expression de forces ou pulsions artistiques de la nature elle-même ; et il en distingue deux, qu'il place sous le signe des deux grands dieux grecs : Apollon et Dionysos. L'apollinien est production d'images idéalisées, de belles apparences aux contours nets (la statue, le personnage) : Apollon est le dieu de l'individuation, son domaine est celui des arts plastiques, et son modèle est le rêve : traduction de pulsions en images, et distanciation par rapport à la réalité. Le dionysiaque est au contraire l'abolition des frontières individuelles, il est rétablissement de l'unité originaire de la nature, son domaine est celui des arts non plastiques (en premier lieu la musique) et son modèle, l'ivresse. Pour Nietzsche, la tragédie attique réconcilie ces deux pulsions de la nature ; née du chœur, constitué à l'origine de groupes de satyres célébrant en musique et dans l'ivresse le culte de Dionysos, elle se présente comme « la manifestation et la transposition en images des états dionysiaques, comme la symbolisation visible de la musique, comme le monde de rêve que suscite l'ivresse dionysiaque » (La naissance de la tragédie, §14). On comprend ainsi le titre complet de l'ouvrage : « l'esprit de la musique », c'est le dionysiaque, fonds originaire du monde, expression artistique immédiate des forces de la nature, d'où s'arrachent les individus, les formes, l'apparence apollinienne.

Ce faisant, Nietzsche reprend à son compte les deux manières qu'avait Schopenhauer de concevoir le monde : l'apollinien est du côté du Monde comme représentation, le dionysiaque du côté du Monde comme volonté, et les deux philosophes ont en commun une vision tragique de l'existence. Mais Nietzsche est loin d'en tirer les mêmes conséquences que son maître. Là où Schopenhauer déplorait l'insurmontable contradiction entre l'individu et le tout, Nietzsche observe dans l'art grec de puissantes forces de réconciliation, la capacité d'affirmer l'intégralité du monde et de ses contradictions sous la forme synthétique de la tragédie, où Apollon et Dionysos font alliance. Une vie plus puissante, plus affirmative, est donc possible, et les Grecs d'avant Socrate resteront pour Nietzsche un modèle à la fois esthétique et éthique de tout premier plan. Schopenhauer prônait une résignation totale, une suspension de la volonté pour ne plus souffrir ; Nietzsche, grâce aux Grecs, prône une affirmation intégrale, une intensification de la volonté. Au nirvana qui était pour Schopenhauer la seule forme possible du bonheur, Nietzsche substitue l'amor fati (l'amour du destin), où le malheur et la souffrance mêmes deviennent sources de puissance et de création, c'est-à-dire de joie. Avec le temps, Nietzsche s'éloignant de Schopenhauer refusera le dualisme abstrait de deux mondes, mais surtout le monisme du vouloir-vivre : la « volonté » n'est pas une force unique et aveugle qui s'aliène dans la multiplicité de la représentation ; elle est elle-même multiplicité, différence, et c'est à cette condition seulement qu'elle peut être créatrice et artiste, au cœur même de tout ce qui apparaît. Il n'y a rien derrière l'apparence, la volonté est elle-même le complexe de puissance de toutes les forces d'apparition et de différentiation : il la nommera volonté de puissance. Dionysos demeurera toutefois tout au long de l'évolution philosophique de Nietzsche : Zarathoustra en sera le prophète, et Nietzsche, au bord de la démence, signera encore certaines lettres du nom de Dionysos. Parce que Dionysos reste la meilleure métaphore, le meilleur personnage conceptuel pour exprimer le pur devenir, la puissance infinie de métamorphose de la vie. Mais Dionysos est un dieu effrayant, qui détruit autant qu'il crée, et dont la puissance infinie est une pensée trop grande pour l'homme (le chœur grec déplore toujours, face à l'hybris du héros, la puissance écrasante du destin). L'art est ainsi le moyen privilégié pour qu'une expérience de cette toute-puissance soit possible et vivable, il est une forme de l'affirmation de ce qui est trop grand ; c'est le sens du célèbre fragment posthume : « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ».

Nietzsche toutefois conserve de Schopenhauer une idée essentielle : la musique, n'étant pas un art plastique, n'appartient presque pas au domaine de l'apparence ; elle exprime presque immédiatement les forces elles-mêmes, leur devenir et leur puissance de perpétuelle métamorphose ; la musique est flux, et non pas forme. Ainsi, elle touche au plus près à la dimension fondamentalement pulsionnelle de la réalité, elle est un accès privilégié à la vérité : « La vie sans musique est tout simplement une erreur ». Dès La naissance de la tragédie, la musique est donc un champ d'investigation de premier plan pour observer l'état d'une culture, sa capacité à supporter et affirmer la vie. Le philologue ne se contente pas de faire l'archive du passé grec, il y trouve des éléments pour une critique de la culture, qui sera son principal objectif philosophique. Que nous reste-il, dans l'Europe du XIXe siècle, de cette prodigieuse capacité qu'avaient les Grecs présocratiques à affirmer la vie ? Y a-t-il encore des forces alternatives à l'instinct théorique et scientifique hérité de Socrate, et dont la modernité meurt peu à peu ? En un mot : existe-t-il aujourd'hui un artiste dionysiaque ?

Wagner, artiste de l'avenir

Il ne suffit pas de dire que La naissance de la tragédie est dédiée au compositeur Richard Wagner (1813-1883) ; il faut encore observer comment Nietzsche entreprend d'articuler de manière inédite la tragédie grecque, la philosophie de Schopenhauer et l'opéra wagnérien. Dès le texte de la dédicace, le philosophe se montre extrêmement clair sur la tâche qu'il s'est donnée :

« Peut-être les Allemands seront-ils surtout scandalisés de voir un problème esthétique pris avec tant de sérieux, s'il s'avère qu'ils ne sont plus en état de reconnaître dans l'art autre chose qu'un à-côté divertissant, ou qu'un tintement de grelots dont pourrait bien se passer, après tout, le "sérieux de l'existence". Comme si personne ne savait, quand on se prête à ce genre de confrontation, ce que recouvre le "sérieux de l'existence". Mais pour leur gouverne, à ces esprits sérieux, j'affirme, moi, que je tiens l'art pour la tâche suprême et l'activité proprement métaphysique de cette vie, au sens où l'entend l'homme à qui j'ai voulu dédier ce livre [Wagner], comme au lutteur sublime qui m'a précédé dans cette voie. »

Il s'agit donc d'un geste triple : redonner à l'art sa valeur existentielle, l'arracher à son statut de divertissement et de mascarade sociale pour l'élever au rang de problème, c'est-à-dire interroger son rapport à la vie et à la connaissance, comme l'ont fait les tragiques grecs, - on pense à la conception nietzschéenne de « la vie comme énigme, comme problème de la connaissance » (Généalogie de la morale, II 8) ; proposer une esthétique qui ne soit pas une théorie du jugement, comme l'avait fait Kant ; non pas une définition générale des conditions a priori du sentiment du beau comme faculté, mais une interprétation de l'art comme symptôme des forces en jeu dans une culture donnée ; repérer enfin une figure d'artiste qui puisse remplir le rôle critique nécessaire, et incarner l'exigence d'un renouveau de la culture : ce sera Wagner.

Nietzsche a entendu parler de Wagner dès 1861, à une époque où le compositeur aux affinités révolutionnaires est un exilé politique, à Paris puis à Zurich (il lui faudra attendre l'accession au trône du tout jeune Louis II de Bavière, en 1864, pour faire un retour spectaculaire en Allemagne). Nietzsche, qui a accès aux réductions pour piano de ses opéras, éprouve d'abord des sentiments mêlés, jusqu'à ce qu'il découvre Tristan et Isolde (il se rappelle, dans Ecce Homo encore, qu' « à partir du moment où il y eut une réduction pour piano de Tristan, [il fut] wagnérien »). Il rencontre enfin personnellement le musicien à Leipzig en 1868, et se trouvant alors proprement subjugué par sa personnalité, il prend fait et cause pour le projet de Wagner de fonder son propre festival, sur la colline de Bayreuth. La production des Maîtres chanteurs de Nuremberg à Dresde en 1869, et les deux représentations de Tristan et Isolde à Munich en 1872, représentent pour le philosophe un bouleversement sans précédent. La séduction de Wagner s'exerce sur Nietzsche en deux sens : la figure de l'artiste d'avant-garde, anti-académique et révolutionnaire, est un signe du possible renouvellement de la culture, une promesse d'avenir ; par ailleurs, si Nietzsche n'entretient avec les choses « que des relations musicales inconscientes », l'expérience wagnérienne sera pour lui une relation de cet ordre, qui permet à la réception esthétique de s'élever au rang d'intuition philosophique ; dans une lettre de 1868, Nietzsche écrit :

« Les vibrations affectives de sa musique, les plus secrètes vagues de cette mer schopenhauérienne de sons provoquent un choc que je sens résonner en moi, si bien que mon écoute de la musique de Wagner est une jubilante intuition, une bouleversante découverte de moi-même. » (Correspondance, I, p. 632-633)

Nietzsche trouvait ainsi une correspondance intime entre la pensée de Schopenhauer et la musique de Wagner. C'est que Wagner lui-même avait été profondément influencé par le philosophe.

Wagner et Schopenhauer

Fin septembre 1854, le poète socialiste-révolutionnaire Georg Herwegh (1817-1875) met entre les mains de Wagner l'œuvre maîtresse de Schopenhauer. Dès la première phrase, le compositeur est sous le choc : « Le monde est ma représentation ». Très vite, il saisit l'essentiel, et s'y reconnaît, déclarant plus tard dans son autobiographie :

« En parcourant mon poème des Nibelungen, je m'aperçus avec étonnement que ce qui me rendait maintenant si perplexe dans cette théorie m'était depuis longtemps devenu familier dans ma propre conception poétique. C'était seulement maintenant que je comprenais mon Wotan et, bouleversé, je repris de plus près l'étude du livre de Schopenhauer. » (Ma vie, pp. 521 et sq)

En un an seulement, Wagner ne lira pas moins de quatre fois Le monde comme volonté et comme représentation. Son nouvel opéra, Tristan et Isolde, est le fruit de cette rencontre : « Ce fut sans doute en partie l'état de gravité où m'avait plongé Schopenhauer et qui maintenant réclamait d'être exprimé de façon extatique dans ses traits fondamentaux, qui m'inspira la conception d'un Tristan et Isolde. ». Ses traits fondamentaux ? D'une part, un monde conscient, qui se donne l'illusion des causes et des explications, des motifs et de la liberté, un monde diurne fait d'apparences trompeuses ; d'autre part, un monde inconscient, qui n'a d'autre moteur qu'un vouloir-vivre aveugle, un monde nocturne de désirs infinis. Pris dans le monde des phénomènes, l'homme souffre de cet infini de ses désirs qui lui vient du monde comme vouloir, et qui ne peut se surmonter qu'en niant le vouloir-vivre lui-même. C'est déjà le monde de Tristan.

Il faudrait d'abord sans doute distinguer ce qui dans Tristan est redevable à Schopenhauer, et ce qui lui est simplement commun, étant héritiers l'un et l'autre du romantisme allemand. La glorification de la nuit dans Tristan relève d'un mouvement fondamental de l'esthétique et de la mystique romantiques. On pense aux Hymnes à la nuit de Novalis : « Faut-il que le matin revienne ? [...] L'offrande secrète de l'amour ne brûlera-t-elle jamais éternellement ? [...] Sommeil sacré ! ». Ou encore à la Lucinde de Friedrich von Schlegel, dans laquelle à la grande nuit de l'amour s'oppose le « désir brûlant et stérile, l'éblouissement futile du jour ». L'opposition du jour et de la nuit, si fondatrice dans Tristan, double et illustre l'opposition entre le fini et l'infini, le déterminé et l'indéterminé, les contours tranchants de l'individu conscient et l'expansion cosmique de ses désirs inconscients. C'est en cela qu'elle rejoint la vision schopenhauerienne.

Mais l'axe essentiel autour duquel s'articule le lien entre Wagner et Schopenhauer, c'est la question du salut. Le jugement de Wagner est explicite :

« A côté de ce philosophe tous les Hegel et compagnie sont des charlatans ! Sa pensée maîtresse, la négation finale du vouloir-vivre, est d'une terrible gravité ; mais c'est la seule voie du salut. » (Lettre à Liszt datée du 16 décembre 1854)

De Tannhäuser à Parsifal, le thème de la Rédemption parcourt toute l'œuvre de Wagner. Les héros wagnériens ne cessent de vouloir renoncer à leur volonté et s'arracher à leurs désirs. La sexualité est visée au premier chef, depuis la malédiction de Tannhäuser qui s'est perdu dans les bras de Vénus, jusqu'au chaste Parsifal. Déjà Schopenhauer prônait la chasteté comme le premier pas vers l'ascétisme et la renonciation au vouloir-vivre. Mais Schopenhauer est un philosophe de la haine des corps et des désirs, il abhorre le sexe et ridiculise l'amour. Le salut, chez Schopenhauer, est avant tout un rejet radical, un renoncement ascétique. Or, chez l'artiste Wagner, il en est tout autrement, et Tristan esquisse une interprétation toute personnelle du renoncement schopenhauerien, qui est une sorte de contresens volontaire et productif. S'il y a rejet du monde et recherche du salut, c'est précisément dans la quête d'un amour total, fusionnel, qui dépasse l'individu pour faire du couple la nouvelle unité. Que cette fusion amoureuse réclame la nuit, la mort et l'anéantissement, ce n'est que la conséquence d'une affirmation effrénée de la participation de l'amour au monde en soi. C'est tout le mouvement de l'immense duo de Tristan et Isolde à l'acte II. Il y a chez Wagner une étrange affirmation dans la négation, une Rédemption mutuelle de Tristan par Isolde et d'Isolde par Tristan. Si Isolde meurt seule, à la suite de Tristan, c'est que leur drame est celui du monde des phénomènes : l'espace et le temps les ont séparés, Isolde a dû traverser les mers et arrive trop tard. Cette péripétie tragique appartient au théâtre, et n'est qu'affaire de décalage chronologique : tout le Liebestod d'Isolde, qui conclut l'opéra, tend à le surmonter, dans un mouvement qui trouve son intemporalité dans le traitement d'une musique pure. Car c'est en dernière instance par la musique même que Wagner arpente le chemin qui mène à la négation du monde comme représentation - et s'il exprime une négation du vouloir-vivre, si Tristan et Isolde expriment de toutes leurs forces un « vouloir-mourir », c'est avant tout parce que la Rédemption passe par un pur « vouloir-désirer », sans limite et sans frein. A la musique, il attribue une puissance de libération, d'expansion cosmique, et non une fonction négative de refus.

La rupture avec Wagner

Tout commence avec la création du Festival de Bayreuth, où Wagner crée à grands frais les conditions idéales de représentation de ses opéras : un Festspielhaus entièrement dédié à son œuvre, possédant une acoustique exceptionnelle (l'orchestre est pour la première fois caché dans une fosse sous l'orchestre, équilibrant le rapport sonore avec les voix et donnant l'illusion que la musique surgit de nulle part), et juché comme un temple au sommet d'une colline. Wagner a beaucoup d'ennemis, mais le soutien indéfectible de Louis II de Bavière, prêt à ruiner le royaume pour son protégé. Autour de l'action avant-gardiste du compositeur se cristallise le sentiment national : Wagner sera-t-il la voix de la grande Allemagne à venir, l'incarnation du génie allemand ? Dès sa Quatrième considération inactuelle (1876), intitulé « Wagner éducateur », Nietzsche se demande si le peuple allemand sera digne d'un tel événement, s'il en comprendra la juste portée. Il admire encore la personnalité exceptionnelle de l'artiste, son art de la synthèse entre une dimension lumineuse (une éthique de la fidélité) et une part sombre (un opportunisme féroce), une volonté de fer qui n'est pas encore nommée « volonté de puissance », mais qui correspond au concept futur du philosophe : une hiérarchisation des instincts sous une irrépressible direction, force plastique et créatrice, pensée tragique par excellence. Mais déjà le soupçon d'une mauvaise réception, et surtout l'apparition d'une critique psychologique de l'artiste, trahissent le malaise de Nietzsche.

L'ouverture du festival de Bayreuth, en 1876, est une très amère déception : rien d'autre qu'une « kermesse allemande », le ramassis de tout ce que l'Allemagne possède de nationalistes bigots et antisémites. Et ce public indigne s'émeut des grandes fresques de la mythologie germanique, y nourrit son sentiment de supériorité, sa mystique du peuple et son hypocrisie religieuse. Mais la critique nietzschéenne portera désormais inéluctablement toujours plus loin : Wagner est moins un musicien qu'un comédien, un véritable histrion, maître absolu de l'effet. Sa musique est une hypnose, un narcotique, le contraire d'un stimulant vital. A partir de Humain, trop humain (1878) et jusqu'aux deux ouvrages de la dernière période, Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner (1888), la lutte de Nietzsche contre l'esthétique et la morale wagnériennes ne cesseront de s'intensifier. Schopenhauer est pris dans cette tourmente : Nietzsche doit s'arracher à ce pessimisme fondamental qui veut nier la vie (la volonté) au lieu de l'affirmer, qui prône l'ascèse au lieu de la puissance, le renoncement au lieu de la lutte. Avec leur soif de rédemption, leur condamnation de la vie au profit de l'idéal, Schopenhauer et Wagner se rangent à côté des prêtres et de leur morale destinée aux esclaves. Rédemption, sacrifice, chasteté : tout le cortège des valeurs nihilistes épuisées par la vie, et qui veulent simplement en finir avec elle. Derrière ce nihilisme, Nietzsche détecte encore une extraordinaire volonté de puissance, mais tournée vers le mensonge et la haine de la vie :

« Tout à coup, il [Wagner] il comprit qu'il y avait davantage à faire pour la plus grande gloire de la musique [...], grâce à la théorie et à l'innovation de Schopenhauer, c'est-à-dire grâce à la souveraineté de la musique, telle que Schopenhauer l'avait comprise : la musique placée à part, en face de tous les arts, art indépendant par excellence, qui ne se borne pas, comme les autres, à présenter des reflets des phénomènes, mais plutôt qui parle le langage de la volonté même, jaillissant directement du fond de l' "abîme", comme sa révélation la plus personnelle, la plus originelle et la plus spontanée. Avec cette extraordinaire réévaluation de la musique, telle qu'elle semblait ressortir de la philosophie de Schopenhauer, s'élevait du même coup, de façon prodigieuse, le prix du musicien lui-même : il devient maintenant un oracle, un prêtre, plus qu'un prêtre, une sorte de porte-parole de "l'en-soi" des choses, un téléphone de l'au-delà. » (Généalogie de la Morale, §5)

Une rupture avec soi-même

L'enthousiasme presque naïf avec lequel Nietzsche a pris fait et cause pour Wagner, croyant reconnaître la figure dont sa philosophie avait besoin, ne cesse d'être mis à mal par la réalité et l'évolution du compositeur. Mais en premier lieu, c'est le développement lui-même de la pensée de Nietzsche qui nécessite une prise de distance de plus en plus grande. Nietzsche est un philosophe polémique au sens le plus fort : sa démarche critique est une succession de déclarations de guerre, de recherches d'ennemis et de résistances, puisqu'il s'agit de démasquer le mensonge, la décadence, les états maladifs, les soubassements pulsionnels de toute morale, et de comprendre enfin quel type de créateur une création suppose et exprime. Nous ne soulignerons jamais assez combien la prise de distance vis-à-vis de Wagner a été violente et douloureuse pour Nietzsche (mais aussi pour Wagner), combien ce retournement est un arrachement, une forme de lutte contre soi-même avant tout.

« Je suis, tout autant que Wagner, un enfant de ce siècle, je veux dire un décadent, avec cette seule différence que, moi, je l'ai compris, j'y ai, moi, résisté de toutes mes forces. Le philosophe, en moi, y résistait. [...] Mon expérience la plus marquante fut une guérison. Wagner n'est qu'une de mes maladies. » (Le cas Wagner, avant-propos)

Et comme pour Nietzsche, santé et maladie ne sont que des points de vue réciproques, des perspectives permettant de saisir la vie et ses manifestations comme augmentation et diminution de puissance, qualifier Wagner de maladie n'implique pas une condamnation morale ; Wagner, devenu personnage philosophique ou conceptuel, désigne un type de vie, un type physiologique. C'est pourquoi Nietzsche peut conclure l'épilogue au Cas Wagner sur ces lignes :

« Pour porter un diagnostic sur l'âme moderne - par où devrait-on commencer ? Par un coup de bistouri résolu dans cette inconciliable opposition des instincts, par une mise à nu de leurs valeurs en conflit, par une vivisection entreprise sur le cas clinique le plus révélateur. Pour le philosophe, le cas Wagner est plus qu'un cas d'espèce, c'est une véritable aubaine ! - Ces pages, on l'aura compris, sont dictées par la reconnaissance. »

Carmen libératrice

On le voit, si Nietzsche a profondément souffert de la rupture avec son ami Wagner, son analyse critique n'a en réalité rien de personnel, et de même que le nom de Wagner avait valu dans sa jeunesse pour une promesse d'avenir à l'échelle de la civilisation européenne, une inversion salutaire des valeurs, et même comme une métaphore de la réconciliation des deux principes existentiels fondamentaux, l'apollinien et le dionysiaque, « Wagner » vaudra désormais pour tout ce qui est allemand. Et par un renvoi perpétuel de métaphores, ce qui est allemand renvoie au concept même de décadence : nihilisme, ascétisme, idéalisme, nationalisme, etc. A ce réseau de métaphores s'ajoute celle qui oppose le Nord et le Sud, omniprésente chez Nietzsche, et remplissant des fonctions diverses. Tantôt le Nord sera la métaphore de la vie active, guerrière, saine, impitoyable (les « brutes blondes » de la Généalogie de la morale), tandis que le Sud incarnera la vie réactive, la morale des esclaves, le monothéisme oriental, les prêtres sémites. Tantôt au contraire, comme c'est le cas dans son interprétation de la musique, le Nord sera au contraire signe de la vie diminuée, de la brume indifférenciée, de la nuit idéaliste du romantisme, des forces frigides du nihilisme ; et le Sud incarnera la santé des climats secs et chauds, la transparence du regard et l'éclat solaire de la connaissance. C'est que par ailleurs, Nietzsche malade a souffert des climats froids et humides, et recouvré quelquefois la santé au contact des climats méditerranéens. Les dernières années de sa vie consciente, il les passe sur la Côte d'Azur ou en Italie.

A Wagner, Nietzsche opposera donc bientôt Carmen de Bizet, lorsqu'il aura découvert l'ouvrage en novembre 1881. On a souvent dit qu'il avait choisi l'opéra de Bizet à seule fin d'humilier Wagner, parce qu'on a cru blasphématoire de préférer Bizet à Wagner. Mais Carmen a beau être l'un des opéras les plus populaires au monde, les plus ressassés sous forme d'extraits célèbres, il n'en reste pas moins que c'est un extraordinaire chef-d'œuvre, qui fait preuve d'une intelligence dramaturgique et d'un génie musical incontestables. Le fait est qu'il faut prendre Nietzsche au sérieux lorsqu'il juge Carmen ; encore une fois, il ne s'agit pas du simple jugement de goût d'un dilettante - Carmen est prise dans une interprétation des valeurs, une argumentation serrée qui engage la pensée philosophique de Nietzsche tout entière.

« Cette œuvre aussi délivre ; il n'y a pas que Wagner qui soit un "libérateur". Elle vous emporte loin du nord brumeux, de toutes les vapeurs de l'idéal wagnérien. L'action, à elle seule, suffit à vous en délivrer. Elle a gardé de Mérimée la logique dans la passion, la concision du trait, l'implacable rigueur ; elle a surtout ce qui est propre aux pays chauds, la sècheresse de l'air, la limpidezza de l'air. Là, sous tous les rapports, le climat change. Là parle une autre sensualité, une autre gaîté sereine. Cette musique est gaie, mais pas d'une gaîté française ou allemande. Sa gaîté est africaine. L'aveugle destin pèse sur elle, son bonheur est bref, soudain, sans merci. » (Le cas Wagner, §2)

Ni la référence à un opéra comique, ni les critères météorologiques ne sont triviaux - il y va d'une typologie des états vitaux. Que Nietzsche ait pu sans migraine demeurer cinq heures, et vingt fois de suite, à écouter la musique de Bizet, est un argument sérieux, parce qu'il parle en faveur de la vie, de la puissance, de la santé. Il s'agit d'un critère irréfutable d'évaluation, et par là même de vérité, en ce sens très spécifique où l'emploie Nietzsche.

Conclusion - Vers une physiologie de l'art

L'expérience Wagner est pour Nietzsche le critère constant à partir duquel il a pu éprouver les victoires de la pensée, Wagner est par définition ce qui a dû être surmonté, comme doit l'être l'Homme lui-même dans Zarathoustra. Mais le « cas Wagner » est aussi un instrument méthodologique de premier plan, métaphore exemplaire de la critique généalogique ; véritable instrument de mesure des états vitaux, il trahit l'exacte portée de la musique dans la philosophie de Nietzsche. La métaphysique ramenée à une morale, la morale ramenée à une esthétique, l'esthétique ramenée à une physiologie. Il ne s'agit pas d'un simple réductionnisme. Sur cette ligne, Nietzsche se meut en tous sens, offrant un réseau particulièrement complexe et extrêmement rigoureux de métaphores se renvoyant les unes aux autres : c'est un perspectivisme éclairant une nouvelle conception de la vérité comme interprétation et évaluation. La musique articule les ressorts les plus puissants de la méthode nietzschéenne pour évaluer la vie. C'est bien pour cette raison que la vie sans musique serait une erreur. Une erreur d'interprétation.

Bibliographie

NIETZSCHE, Friedrich. 1970. Giorgio Colli et Mazzino Montinari (éd.), Oeuvres philosophiques complètes. Paris : Gallimard.

PODACH, Erich Friedrich. 1978 (1931). L'Effondrement de Nietzsche, trad. de l'allemand par A. Vailland et J.-R. Kuckenburg. Paris : Gallimard.

WAGNER, Richard. 1976. Gregor Dellin (Hg.), Mein Leben. Munich : Paul Liszt Verlag.

WAGNER, Richard. 1978. Ma vie, trad. de M. Hulot. Paris : Buchet Chastel.

Pour citer cette ressource :

Dorian Astor, Friedrich Nietzsche et la musique, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), juillet 2009. Consulté le 17/01/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/arts/musique/friedrich-nietzsche-et-la-musique

Activer le mode zen

Activer le mode zen