La rue dans le cinéma expressionniste allemand de 1919 à 1927

Introduction

C’est avec le cinéma expressionniste que la rue commence à affirmer fortement sa présence dans le cinéma allemand au début des années 1920. Élément architectural privilégié au même titre que les intérieurs ou les escaliers par ce courant, la rue est un thème de prédilection non seulement du cinéma expressionniste, mais du cinéma weimarien dans son ensemble, comme c’est également le cas pour la nuit ou la grande ville. Un genre cinématographique de la République de Weimar est même appelé film de rue (Straßenfilm), tant la rue y occupe une place centrale. Ce genre est directement héritier de l’esthétique des représentations de la rue dans les films expressionnistes.

Au début du XXe siècle, les villes d’Allemagne, et Berlin en particulier, connaissent un accroissement, une densification et une modernisation rapides. En 1911, l'association Zweckverband Groß-Berlin se donne pour tâche de coordonner le développement des services dans une ville à la croissance explosive. Elle obtient la création de la communauté urbaine du « Grand Berlin » (Groß-Berlin) par le rattachement de sept villes avoisinantes (Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau et Wilmersdorf) et de nombreux districts et communes au « Vieux Berlin » (Alt-Berlin) par la loi du Grand Berlin (Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin, abrégée Groß-Berlin-Gesetz) adoptée par l'Assemblée constituante de Prusse le 27 avril 1920 et entrée en vigueur le 1er octobre 1920 (www.verfassungen.de). La population double du jour au lendemain, passant de deux millions (depuis l’association de 1911) à près de quatre millions d’habitants, faisant de Berlin la plus grande ville industrielle d’Europe. À cette croissance s’ajoute l’expérience d’une Première Guerre mondiale dévastatrice et des crises du lendemain de guerre, qui coïncident avec un nouvel exode rural en direction des villes et une nouvelle expansion industrielle. De nombreux artistes s’installent à Berlin à cette époque et donnent écho à ces bouleversements dans les courants artistiques. L’aspect et la population des villes et de leurs rues sont touchés par ces évolutions, placées sous le feu des projecteurs par la littérature, la peinture et le cinéma. Ces changements peuvent être synonymes de désorientation et d’effroi, et engendrer des représentations d’artères démoniaques, où le danger guette les habitants à chaque coin de rue, notamment lors de la première phase d’inflation et d’instabilité de la République de Weimar, jusqu’en 1923. Le courant expressionniste fait ainsi de la rue un lieu menaçant, propice aux crimes et aux vices, hanté par des marginaux et des créatures inquiétantes : mendiants, estropiés et prostituées font aussi souvent partie de son apanage que les monstres Nosferatu, le Golem, Méphisto etc., devenus des personnages cultes.

Un problème de définition

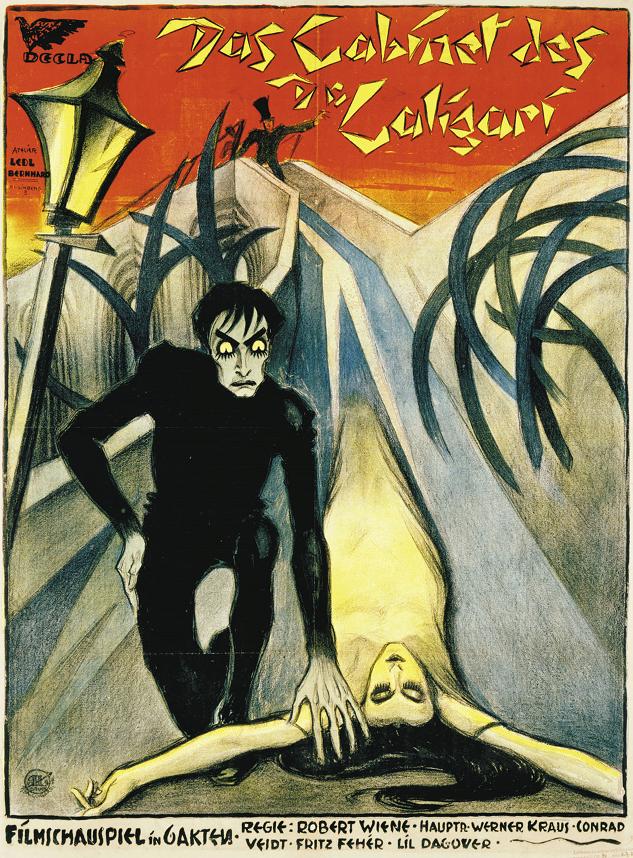

Une certaine confusion règne autour de la notion d’expressionnisme cinématographique, dont il n’existe pas de définition précise. Avant d’être utilisé au cinéma pour la première fois en 1919 pour parler de la sortie imminente du film de Robert Wiene Das Cabinet des Dr. Caligari (Le Cabinet du docteur Caligari), le terme « expressionnisme » a d’abord caractérisé les avant-gardes allemandes dans les arts plastiques, la littérature et dans l’architecture des années 1910 à 1925 environ. En 1911, le terme est utilisé par opposition à l’impressionnisme pour désigner les tableaux de onze exposants de la XIIe exposition de la Berliner Sezession. Il est repris par le critique Wilhelm Worringer dans la revue expressionniste Sturm en août 1911.

Dans la République de Weimar, le courant cinématographique correspondant est quant à lui qualifié alternativement de « cinéma expressionniste » (Kurtz 2007), de « caligarisme » (Kracauer 1939), d’« écran démoniaque » (Eisner 1981) ou de cinéma « fantastique » (Elsaesser 2006). Il couvre les années 1919 à 1927.

Certains auteurs, comme Rudolf Kurtz (2007), Barry Salt (1979) ou Jürgen Kasten (1990), s’en tiennent à une définition restrictive de l’expressionnisme cinématographique. Le critère décisif retenu est la cohérence stylistique interne des films, qui permet d’établir une liste de sept films expressionnistes : Das Cabinet des Dr. Caligari (Le Cabinet du docteur Caligari, 1919 / 1920) de Robert Wiene, Von morgens bis mitternachts (De l’aube à minuit, 1920) de Karl Heinz Martin, Genuine. Die Tragödie eines seltsamen Hauses (Genuine, 1920) de Robert Wiene, Das Haus zum Mond (La maison lunaire, 1920/1921, considéré comme perdu) de Karl Heinz Martin, Torgus. Verlogene Moral (Torgus. La Morale perdue, 1921) de Hanns Kobe, Raskolnikow (Raskolnikoff, 1923) de Robert Wiene et Das Wachsfigurenkabinett (Le Cabinet des figures de cire, 1924) de Paul Leni. Avec ce film de 1924, l’expressionnisme au sens restrictif est déjà fini. Néanmoins, certains films du cinéma weimarien postérieurs partagent indéniablement un air de famille avec lui. Ces films fantastiques reprennent des éléments esthétiques et thématiques du courant expressionniste, en abandonnant cependant son unité stylistique. Laurent Mannoni et Marianne de Fleury les qualifient de « deuxième forme de cinéma expressionniste » (de Fleury/Mannoni, 2006 : 12), ce qui équivaut plus ou moins à l’« écran démoniaque » de Lotte Eisner. Les films concernés sont notamment Der Golem, wie er in die Welt kam (Le Golem, 1920) de Carl Boese et Paul Wegener ; Nosferatu (1922) et Faust (1926) de Friedrich Wilhelm Murnau ; Der müde Tod (Les Trois Lumières, 1921), Dr. Mabuse, der Spieler – Ein Bild der Zeit (Docteur Mabuse le joueur, 1922), Les Nibelungen (1924) et Metropolis (1927) de Fritz Lang, dont notre étude tient compte.

I. Une rue de studio

1. « Effet d’image » et importance des décorateurs

Le cinéma expressionniste recherche un « effet d’image » (Bildlichkeit) que Frank Kessler décrit de la façon suivante :

S’il est difficile de trouver des définitions à la fois élaborées et spécifiques, il y a certains traits qui reviennent assez systématiquement quand les auteurs allemands contemporains emploient le terme « expressionnisme » pour le cinéma. Celui-ci est alors décrit comme la recherche systématique d’un « effet d’image », d’une Bildlichkeit qui à la fois accentue le caractère d’image des plans - composée, construite, stylisée - et en affirme la qualité d’image de film - en mouvement et pris dans une suite de plans. Quand les théoriciens et techniciens de cinéma allemands parlent d’expressionnisme, ils évoquent une conception de l’image de film entendue à la fois comme composition picturale et comme construction architecturale visant à créer un effet global unifiant la situation dramatique, l’atmosphère et le jeu des acteurs en un tout homogène. (Kessler, cinema.expressionnisme.bifi.fr)

Selon le critique et théoricien Belá Balázs, la stylisation de la nature est la condition sine qua non pour que le film puisse devenir œuvre d’art. Ce n’est que grâce à elle que la « physionomie latente » (Balász, 1924 : 88) d’un paysage peut être rendue visible, que les décors peuvent communiquer une atmosphère (Stimmung) en accord avec la situation dramatique. C’est pourquoi les films expressionnistes privilégient les décors de studio aux tournages en plein air.

Les décorateurs (Filmarchitekte, littéralement « architectes de cinéma » en allemand) jouent un rôle essentiel dans la création de l’effet d’image recherché. Procédant comme des peintres, ils conçoivent des espaces dramatiques vecteurs d’atmosphères spécifiques.

Les architectes de cinéma les plus connus de cette période sont sans doute Erich Kettelhut et Otto Hunte, concepteurs de nombreux décors des films de Fritz Lang, dont ceux des deux parties de Dr. Mabuse – Der Spieler (1922), des deux parties des Nibelungen (1924) et de Metropolis (1926). Paul Leni, le réalisateur de Das Wachsfigurenkabinett (1924), endossa lui-même le rôle de décorateur pour ce film. Walter Reimann créa les décors de Das Cabinet des Dr. Caligari (1919/1920) et de Genuine (1920). Les décors de Caligari furent créés en association avec Walter Röhrig, le décorateur de Der Golem, wie er in die Welt kam de Paul Leni (1920) et de plusieurs films de Murnau, tels Der letzte Mann (1924), Tartüff (1925) et Faust (1926). Ces décorateurs concevaient souvent aussi les affiches de films expressionnistes.

2. Caractérisation des rues expressionnistes

Dans la majorité des cas, les rues des films expressionnistes sont entièrement construites en studio. Ces décors en carton-pâte se caractérisent par leur aspect biscornu, leurs perspectives fausses, les lignes obliques et les ornements blancs dessinés sur les rues et les façades des maisons. Les films expressionnistes mettent en scène des rues principalement nocturnes, tortueuses, enchevêtrées et labyrinthiques, qui ne suggèrent pas de hors champ et ne débouchent nulle part, si ce n’est sur l’asile de fous dans Das Cabinet des Dr. Caligari de Robert Wiene.

Pleines de recoins sombres, elles sont hantées par les ombres et la brume, où sévissaient des créatures inquiétantes, comme le Golem dans Der Golem, wie er in die Welt kam (Le Golem de Carl Boese et Paul Wegener, 1920), le somnambule Cesare dans Das Cabinet des Dr. Caligari, le vampire Nosferatu dans Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922), le docteur Mabuse dans Dr. Mabuse – Der Spieler (Docteur Mabuse le joueur de Fritz Lang, 1922), le diable Méphisto dans Faust – Eine deutsche Volkssage (Faust, une légende allemande de F.W. Murnau 1926), le savant fou Rotwang et la femme-robot Maria dans Metropolis (Metropolis de Fritz Lang, 1927), laissant derrière eux misère, mort et désolation. La pénombre qui règne dans les rues expressionnistes n’est que quelquefois déchirée par des taches d’une lumière crue, toute aussi inquiétante, projetée par quelque réverbère irréel ou par une fenêtre illuminée, derrière laquelle se joue probablement un drame. Toutes ces représentations de la rue éclairent le rapport de l’homme et de son environnement. Milieu qui l’écrase ou lui offre des possibilités infinies, la rue est le lieu de l’inconnu, des rencontres et du destin.

II. Une rue menaçante, théâtre de la misère et de la mort

Dans les films expressionnistes, la rue présente un caractère ambigu. À la fois lieu de rencontre, de toutes les possibilités et donc d’espoir, elle revêt aussi les traits du danger et de la misère, traduisant la réalité sociale d’une époque.

1. Une rue nocturne

Les représentations des rues dans les films expressionnistes participent à créer une atmosphère inquiétante et sont par conséquent plongées dont l’obscurité menaçante de nuits désertes où les seules rencontres possibles sont nécessairement dangereuses. D’après Jacques Belmans, cette pénombre équivaut à un univers sans espoir dans Das Cabinet des Dr. Caligari :

L’action […] du Cabinet du Docteur Caligari se déroule […] dans le concept même de la Ville, soit un univers peint en trompe-l’œil où les constructions mentent, trahissent la perspective et dressent autant de pièges aux hommes. En outre, il s’agit d’un univers clos où règnent la terreur et le crime : c’est la projection d’une société bouleversée privée de stabilité qui s’exprime ici à travers cette ville aux maisons de guingois, plongées dans une nuit menaçante trouée çà et là par la tache crue et guère plus rassurante d’un réverbère, avec ses ruelles interminables et labyrinthiques toujours désertes la nuit entre des maisons hermétiquement closes dont on ne peut espérer nul secours de la part de leurs occupants qui paraissent y habiter comme des rats dans une cave tandis que Cesare, le somnambule, commet ses crimes par la volonté du terrible Docteur. (1977 : 17-18)

Bien que le titre du film expressionniste Von morgens bis mitternachts laisse entendre qu’une partie de l’action se déroule de jour, l’ensemble du film est plongé dans l’obscurité du studio, donnant l’impression que le film se déroule entièrement de nuit. Selon Jürgen Kasten (1990), la difformité des décors, l’absence quasi-totale de formes naturalistes ainsi que l’obscurité contribuent à créer des espaces quasiment abstraits, symbolisant la platitude des personnages, la nature restrictive et limitée du monde du caissier, les limites de sa quête et l’absence d’âme de son entourage. Cherchant à échapper à l’univers étroit de sa ville provinciale, le caissier emprunte le chemin de la grande ville, mais les étapes de son cheminement à travers les rues de la capitale se terminent toutes par une désillusion. La société telle qu’il en fait l’expérience ne peut être la source du renouvellement désiré, et sa quête ne peut que le mener à la mort.

Aucune échappatoire et aucun espoir, donc, au bout des rues expressionnistes des deux principaux représentants de ce courant.

2. La population de la rue

La ville-Moloch expressionniste broie les individus, et les victimes de son rythme inhumain peuvent être observées dans ses rues. La rue des films expressionnistes est ainsi le lieu de la ville où règne une pègre interlope, composée d’individus marginaux voire dangereux, de miséreux, de mendiants, d’estropiés et de filles de joie, et même de monstres et de démons. La misère qu’ils incarnent en est l’une des caractéristiques principales. Ceci explique pourquoi les protagonistes craignent la rue, caractérisée en leurs propres termes comme la concentration de leurs angoisses profondes.

a. La mendiante

La première partie de Von morgens bis mitternachts (1920) de Karl Heinz Martin, consacrée à la province, présente déjà le caractère ambigu de la rue, à la fois lieu d’espoir et de misère. Alors qu’elle mène le caissier empli d’espoir à l’hôtel de l’élégante Italienne et que le chemin de campagne emprunté lors de sa fuite semble lui offrir les possibilités nouvelles de la grande ville, la rue est aussi le théâtre de la première apparition de la mendiante. Lorsqu’elle arrive en titubant devant la porte d’entrée de la banque, elle est l’incarnation même de la misère. Elle réapparaît dans le deuxième acte du film, devant un deuxième lieu de richesse, l’hôtel Elephant, où elle s’écroule dans la neige, à bout de forces. Le caissier est ainsi confronté à la misère pour la deuxième fois dans le film, et une troisième fois ne tarde pas à suivre, puisqu’il retombe sur la mendiante en quittant l’hôtel. Cette fois-ci, ses traits revêtent l’apparence d’une tête-de-mort, et le caissier horrifié prend la fuite. Pour la première fois dans le film, la rue adopte ainsi un caractère menaçant à travers cette apparition de la mort incarnée, qui anticipe le sort du protagoniste.

La figure de la mendiante incarne ainsi un aspect de la réalité sociale de la première phase de la République de Weimar, caractérisée par l’inflation et la paupérisation.

b. La prostituée

Les prostituées, créatures par excellence de la rue et de la nuit, sont omniprésentes dans les films, mais aussi dans la littérature et la peinture de la République de Weimar, de Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin (1929) aux tableaux d’Otto Dix. Die Großstadt (La grande ville, 1927-1928), triptyque du peintre témoignant du climat social de l’Allemagne de l’époque, confronte l’orchestre de jazz et les élégants danseurs d’un cabaret au centre à deux panneaux latéraux représentant des prostituées. Sur celui de gauche, un mutilé de guerre se traîne derrière elles sur les pavés, tandis que sur celui de droite elles foulent le trottoir devant un mendiant estropié.

Dans les films expressionnistes, des prostituées anonymes arpentent les rues à la recherche de clients, comme c’est le cas dans Von morgens bis mitternachts (1920). Après les apparitions de la mendiante dans les rues de la petite ville dans la première partie du film, les rues de la grande ville ne tardent pas à devenir à leur tour le théâtre de la misère, alliée pour la seconde fois à la menace par l’apparition d’une tête-de-mort dans les traits d’un visage féminin : il s’agit de la rencontre du caissier avec la prostituée, qui fait le trottoir devant un mur isolé et dont les traits fatigués revêtent ceux d’un masque mortuaire. Mais en même temps que la misère et que la menace, ce même fragment de rue du film de Karl Heinz Martin présente aussi une possibilité de divertissement, à travers l’affiche de la course cycliste des Six-Jours que le caissier va rechercher après avoir fui l’apparition inquiétante de la prostituée.

La prostitution touche aussi certaines des protagonistes, à l’instar de Sonia, la fille aînée de Marmeladov dans Raskolnikow (1923) de Robert Wiene. Les séquences de rue sont plutôt rares dans ce film et ont avant tout fonction d’articulation entre les lieux. Mais à travers le personnage de Sonia, montré à deux reprises en train de faire le trottoir à l’angle d’une rue afin de subvenir aux besoins de sa famille, les séquences de rues témoignent de la misère qui règne dans le quartier habité par Raskolnikov et Marmeladov. Les rues de Robert Wiene, aux décors expressionnistes torturés, forment ainsi un monde clos, dont l’unique échappatoire possible semble être, aux yeux du personnage principal, l’élimination de l’oppresseur, c’est-à-dire de la prêteuse sur gages, qui profite de cette misère et règne en tyran sur cette « rue sans joie », préfigurant la mère-maquerelle Greifer et le boucher Geiringer, les deux impitoyables tyrans du film de rue Die freudlose Gasse (La Rue sans Joie, 1925) de Georg Wilhelm Pabst.

c. La silhouette et l’ombre

Si les films expressionnistes traitent bien de la réalité sociale d’une époque à travers les représentations des rues et de la population de marginaux qui les habite, ils sont connus avant tout pour les dangereuses créatures fantastiques qui arpentent les rues à la recherche de proies. Dans ces films célébrés pour leur utilisation du clair-obscur, de la lumière crue et des ombres menaçantes, ces apparitions démoniaques prennent bien souvent la forme de silhouettes et d’ombres glissants le long des murs dans les rues nocturnes des villes endormies. Le vieillard excentrique Lord Lelo dans Genuine (1920) de Robert Wiene acquiert par exemple un côté inquiétant à travers sa silhouette longiligne, accentuée par sa longue redingote noire et son crâne chauve. Lorsqu’il enferme la prêtresse Genuine dont il vient de faire l’acquisition sur un marché aux esclaves, son ombre menaçante se penche sur sa prisonnière assoupie, l’apparentant à l’ombre du somnambule Cesare dans Das Cabinet des Dr. Caligari de Robert Wiene, ou encore de Nosferatu dans le film de Murnau, lorsqu’elles se penchent sur leurs victimes endormies et que le meurtre et la morsure sont suggérés au lieu d’être montrés directement à l’écran, car « l’horreur ne peut être aussi horrible vue réellement que l’horreur suggérée par l’ombre. » (Balázs, 2001 : 29). Au sujet de l’association d’un élément du décor réaliste – la colonne Morris – à un emprunt au cinéma expressionniste – l’ombre menaçante du tueur d’enfants qui se penche sur sa future victime – dans M (M le Maudit, 1931) de Fritz Lang, Jacques Belmans formule cette remarque qui vaut déjà pour les films expressionnistes : « [les] éclairages expressionnistes suggèrent la présence d’une réalité seconde, d’une surréalité tissée de forces obscures et démoniaques prêtes à se manifester à la moindre défaillance de la raison. » (1977 : 27).

C’est donc tout naturellement qu’un type d’acteur, caractérisé par une silhouette longiligne et anguleuse systématiquement exploitée à des fins d’atmosphère menaçante, s’impose dans les films expressionnistes ou fantastiques de la République de Weimar, véhiculant la part d’insaisissabilité de personnages aux frontières du fantastique.

Conrad Veidt en est l’exemple le plus accompli dans son célèbre rôle de Cesare, le somnambule manipulé par le docteur Mabuse qui en fait un devin et un meurtrier dans Das Cabinet des Dr. Caligari (1919/1920). Son physique filiforme est également accentué dans Orlacs Hände (Les mains d’Orlac, 1924) de Robert Wiene, où il incarne un pianiste privé de ses mains à la suite d’un accident. Celles d’un assassin qui vient d’être guillotiné lui sont greffées, et lorsque les crimes se multiplient autour de lui et qu’il se met à souffrir d’hallucinations, il devient obsédé par la pensée qu’il a hérité des penchants criminels en même temps que des mains du tueur. Dans Das Wachsfigurenkabinett (1924) de Paul Leni, il incarne Ivan le Terrible, qui tire un plaisir sadique du spectacle de ses bourreaux administrant la torture dans les cachots de son palais. Il se plaît à jouer le rôle de la Mort, inscrivant le nom de ses victimes sur un sablier qui, lorsqu’il s’est entièrement écoulé, signifie leur fin. Lorsque son propre nom apparaît sur le sablier, il perd la raison. Enfin, dans The Man who laughs (L’homme qui rit, 1928), adaptation du roman de Victor Hugo réalisée aux États-Unis par Paul Leni, il interprète Gwynplaine, le fils de l’ennemi juré du roi Jacques II. Il a été défiguré par celui-ci : sa bouche, fendue jusqu’aux oreilles par un coup de couteau, le contraint à un éternel rictus terrifiant, et fait dans un premier temps de lui un phénomène de foire. Max Schreck, le bien nommé interprète du comte Orlok, alias le vampire Nosferatu, en est un autre exemple, tout comme Fritz Rasp, l’un des acteurs fétiches de Fritz Lang et interprète de nombreux « méchants » du cinéma weimarien, dont la caractéristique physique sert même de dénomination à son personnage dans Metropolis (1927) : Der Schmale, « le grand échalas ».

Conrad Veidt en est l’exemple le plus accompli dans son célèbre rôle de Cesare, le somnambule manipulé par le docteur Mabuse qui en fait un devin et un meurtrier dans Das Cabinet des Dr. Caligari (1919/1920). Son physique filiforme est également accentué dans Orlacs Hände (Les mains d’Orlac, 1924) de Robert Wiene, où il incarne un pianiste privé de ses mains à la suite d’un accident. Celles d’un assassin qui vient d’être guillotiné lui sont greffées, et lorsque les crimes se multiplient autour de lui et qu’il se met à souffrir d’hallucinations, il devient obsédé par la pensée qu’il a hérité des penchants criminels en même temps que des mains du tueur. Dans Das Wachsfigurenkabinett (1924) de Paul Leni, il incarne Ivan le Terrible, qui tire un plaisir sadique du spectacle de ses bourreaux administrant la torture dans les cachots de son palais. Il se plaît à jouer le rôle de la Mort, inscrivant le nom de ses victimes sur un sablier qui, lorsqu’il s’est entièrement écoulé, signifie leur fin. Lorsque son propre nom apparaît sur le sablier, il perd la raison. Enfin, dans The Man who laughs (L’homme qui rit, 1928), adaptation du roman de Victor Hugo réalisée aux États-Unis par Paul Leni, il interprète Gwynplaine, le fils de l’ennemi juré du roi Jacques II. Il a été défiguré par celui-ci : sa bouche, fendue jusqu’aux oreilles par un coup de couteau, le contraint à un éternel rictus terrifiant, et fait dans un premier temps de lui un phénomène de foire. Max Schreck, le bien nommé interprète du comte Orlok, alias le vampire Nosferatu, en est un autre exemple, tout comme Fritz Rasp, l’un des acteurs fétiches de Fritz Lang et interprète de nombreux « méchants » du cinéma weimarien, dont la caractéristique physique sert même de dénomination à son personnage dans Metropolis (1927) : Der Schmale, « le grand échalas ».

d. Les créatures fantastiques et les assassins

Les films expressionnistes mettent en scène la rue comme lieu où rodent des personnages inquiétants, qui se glissent dans les maisons pour y tuer leurs victimes : Cesare, Nosferatu, Méphisto, Jack l’Éventreur… Ces tueurs recherchent la protection offerte par la nuit et les intérieurs, qui les dérobent aux yeux d’éventuels témoins, pour accomplir leur triste besogne.

Ainsi Cesare le somnambule est envoyé de nuit dans les ruelles de la ville par le terrible docteur Caligari dans Das Cabinet des Dr. Caligari, afin de commettre des meurtres : vengeance personnelle dans le cas du premier et garantie du succès de son numéro de prédiction de l’avenir dans le cas du deuxième. Cesare s’introduit dans les maisons de ses victimes, où il les poignarde. Seule Jane échappe miraculeusement à l’emprise que le docteur a sur le somnambule : alors qu’il se penche sur elle pour répéter le geste fatal qu’il accomplit chaque nuit, il s’interrompt, frappé de stupeur, et enlève la jeune femme au lieu de la tuer. Il fuit alors en la portant à travers les rues nocturnes de Holstenwall, mais, pris en chasse par les villageois, il est contraint de l’abandonner au bord du chemin qu’il emprunte pour se réfugier dans un asile psychiatrique.

Outre l’élément mystique des meurtres commis par le somnambule, le film de Robert Wiene met en scène la rue nocturne comme théâtre de la criminalité à une autre occasion : alors que Francis, soupçonnant Caligari et Cesare d’être coupables du meurtre d’Alan, inspecte la caravane du docteur Caligari, une vieille femme manque d’être assassinée chez elle. Durant cette séquence, un homme rôde d’abord dans les rues nocturnes de la ville. L’atmosphère menaçante de ces plans, l’« effet d’image » recherché, est créé d’une part par le jeu d’acteur, l’homme longiligne longeant furtivement les murs, cherchant de toute évidence à passer inaperçu, mais aussi par un décor en adéquation avec son jeu, grâce à une ruelle sombre aux lignes brisées typiquement expressionnistes, où la tache de lumière crue d’un lampadaire déchire la pénombre d’un décor en carton-pâte. L’homme tente de s’introduire dans une maison, mais une femme appelle à l’aide depuis une fenêtre et l’homme s’enfuit dans la rue, poursuivi par des passants de plus en plus nombreux qui ne tardent pas à le rattraper, à l’immobiliser et à le conduire de force au poste de police. Il est arrêté, et la police pense avoir pris en flagrant délit le coupable des deux premiers meurtres, ce qui innocente le docteur Caligari et son somnambule. L’arrestation d’un tueur manque ainsi de justesse de conduire, paradoxalement, à un autre meurtre, puisqu’il permet indirectement à un autre tueur, Cesare, de continuer à faire des victimes en toute tranquillité. Les rues de la ville semblent ainsi regorger de dangereux criminels à la recherche d’innocentes victimes, ou, pour reprendre les termes de Jacques Belmans, des « détraqués de toutes espèces qu’une Megalopolis cache en son sein » (1977 : 29).

Les rues tortueuses du ghetto juif dans Der Golem (1920) de Carl Boese et Paul Wegener sont parcourues par la colossale et sombre créature d’argile à laquelle le rabbin Loew a donné vie et qui s’est dressée contre son créateur. C’est encore dans les rues de la ville de Wisborg que l’on peut contracter la peste après l’arrivée de Nosferatu, et où des hommes en noir ne cessent de transporter les cercueils des victimes du vampire.

Les rues d’un autre film de Murnau sont ravagées par la peste : lorsque le diable Méphisto déploie ses ailes au-dessus de la ville dans Faust (1926), il voile le soleil et met abruptement fin aux joies de la fête foraine. Le vent se lève, une fumée noire enveloppe la ville, l’ombre et la peste se répandent dans les rues soudain désertes, çà et là jonchées des débris d’une scène et du corps d’un pestiféré. Le fléau se propage à toute allure, bientôt la moitié de la ville agonise et des hommes cagoulés ne cessent d’emporter les corps des victimes, toujours plus nombreuses, à travers les rues sombres de la ville, éclairées par les flammes des bûchers où sont brûlés les corps. La ville entière étouffe. En proie à une terrible détresse, une jeune fille court à travers les rues pour demander à Faust de sauver sa mère qui se meurt, mais malgré les prières qu’il adresse nuit et jour à Dieu, Faust reste impuissant face à la mort. La peur et la fureur envahissent la ville. Tandis que dans les rues les uns prêchent la croyance en Dieu comme unique délivrance, d’autres s’y laissent aller à tous les plaisirs, bien décidés à jouir des derniers jours qu’il leur reste à vivre. Penché sur la ville, Méphisto observe le cours que prennent les événements et insuffle la peste aux croyants. Sur le chemin du retour de Faust, qui n’a pu sauver la mourante, les miséreux entassés dans les escaliers lui tendent la main, l’agrippent, l’implorent d’avoir pitié d’eux et de les sauver. Mais Faust ne peut rien pour eux : « Laissez-moi ! Nous sommes perdus. Ni la foi ni le savoir ne nous seront utiles. Tout n’est que mensonge… ». Images de la misère, du désespoir et du chaos de rues en proie à une force maléfique, ces plans du début de Faust (1926) contiennent bien l’essence de nombreuses représentations de la rue dans les films de la République de Weimar : lieu de plaisir et de mort, la rue est forcément sombre et dangereuse, ravagée par la peste ou les vices, habitée par des condamnés, jouets impuissants d’une puissance supérieure, à l’instar de Faust, déchiré entre le chaos et la soumission à la figure tyrannique de Méphisto.

Dans le chapitre de De Caligari à Hitler intitulé « Procession de tyrans » (1973 : 83-94), Siegfried Kracauer constate la fascination de nombreux films allemands de la première phase d’instabilité politique de la République de Weimar pour ce « thème central [de] l’âme affrontant l’alternative apparemment inévitable de la tyrannie ou du chaos » (1973 : 83), qui s’exprime à travers ces personnifications monstrueuses du despotisme. L’approche socio-politique de cet ouvrage a pour objet de lire les films des années 1920 comme des documents révélateurs des dispositions psychologiques du peuple allemand qui ont permis l’avènement du régime totalitaire nazi.

III. La valeur symbolique de la rue

1. La rue démoniaque

a. La rue comme reflet des tourments intérieurs

Le cinéma expressionniste introduit pour la première fois au cinéma une adéquation entre le monde extérieur et le monde intérieur des personnages. Le caractère sombre et inquiétant des rues expressionnistes peut ainsi se comprendre comme le reflet des angoisses, peurs et tourments des personnages, voire de leur folie. Les maisons biscornues aux fenêtres de guingois, aux murs de travers et aux toits en pente raide, les réverbères tordus, les nombreuses lignes obliques et brisées… toutes ces formes architecturales statiques donnent leur aspect sinueux aux ruelles expressionnistes et font ressortir les différents protagonistes qui y évoluent. De cette façon, elles véhiculent un espace symbolique : celui de leur for intérieur.

Si l’on en croit l’épilogue de Das Cabinet des Dr. Caligari, l’architecture torturée de la ville natale de Francis et de ses ruelles correspondrait au délire d’un patient de l’asile psychiatrique dirigé par le secourable docteur Caligari. Dans Von morgens bis mitternachts (1920) de Karl Heinz Martin, les décors expressionnistes correspondent encore davantage au monde intérieur des personnages, comme le souligne Guntram Vogt :

Plus résolument encore que dans Das Cabinet des Dr. Caligari, la représentation de la réalité extérieure de la ville – maisons, rues ou appartements – est soumise de façon grotesque au monde intérieur, déterminé par les peurs et désirs, et de cette façon une relation de base est établie entre la ville cinématographique et la psyché, qui depuis s’est consolidée et perdure toujours. Bâtiment de la banque et salle des guichets, maison et bar, police et lieux de loisirs, même les réverbères et les poteaux du télégraphe sont soumis, tant dans leur apparence que dans leur fonction, au thème et à la représentation du petit bourgeois dérangé avec ses désirs d’ascension et son autoévaluation exagérée. (2001 : 101)

Ces choix de mise en scène touchent les représentations des rues, qui adoptent un caractère anthropomorphique, à l’instar du chemin de campagne emprunté par le caissier pour quitter sa ville d’origine et rejoindre la capitale. Lorsque le caissier parcourt ce chemin enneigé et sinueux, il est dans un état d’agitation extrême, fuyant sa famille et la police qui s’est lancée à sa poursuite. Qui plus est, il est en proie à des questions existentielles, décidé dorénavant à vivre sa vie autrement. Cet état d’âme se manifeste dans les décors : c’est tout d’abord le cas de l’arbre contre lequel le caissier s’appuie lorsqu’il traverse la campagne enneigée. Quelques-unes des branches de cet arbre en carton peuvent en effet être actionnées. Elles se mettent ainsi à bouger, sous l’effet des rafales de vent semble-t-il. Le chapeau du caissier se prend alors dans une branche, ce qui le pousse à prêter des traits humains à cet arbre, sous la forme d’une plaisanterie qui s’exprime dans un « dialogue » muet avec l’arbre : le caissier lui fait une révérence en lui adressant ses « sentiments distingués » et reprend la route. Le réalisateur a ensuite recours à un trucage révélateur lors de la fuite du caissier à travers le champ enneigé. Les lettres de l’avis de recherche lancé à son encontre apparaissent sur les lignes partant du poteau télégraphique, forment le message « caissier fugitif », et sont ensuite éparpillées par une bourrasque. Jürgen Kasten précise à juste titre que dans Von morgens bis mitternachts (1920), les lettres sont dispersées conformément au déroulement de l’action, puisque l’éparpillement des caractères par le vent reprend le thème de la fuite hivernale du caissier (1990 : 59). Le thème hivernal correspond quant à lui à l’impossibilité d’établir des relations sociales chaleureuses dans la grande ville, où les habitants se révèlent tous plus ou moins froids, intéressés, menaçants ou matérialistes. Il anticipe l’échec de la quête du caissier et sa mort.

À son arrivée dans la grande ville, le caissier ne tarde pas à en vivre les rues comme autant de lieux de tentations matérielles, qui se manifestent d’abord sous la forme de la vitrine d’une boutique dans laquelle les mannequins s’animent et dansent un bref instant, lui faisant miroiter des rêves de réussite et de soirées mondaines. Le caissier s’enfonce dans la boutique, achète l’élégant costume présenté en vitrine, ainsi qu’un haut-de-forme et une paire de gants en chevreau glacé et en ressort métamorphosé, prêt à se lancer dans les aventures de la grande ville. Ses désillusions successives révèlent cependant rapidement que la métamorphose n’était qu’apparente, traduisant l’échec de l’idéal expressionniste du renouvellement et de la renaissance. Les rues de la grande ville, avec leurs vitrines de verre miroitantes, apparaissent ainsi comme un lieu d’apparences trompeuses et d’illusion, motif central du film de Karl Heinz Martin. Ce constat correspond à l’interprétation que Guntram Vogt fait de l’obscurité dans laquelle se déroule l’action du film, qui correspond selon lui à « la pénombre d’un intérieur psychologico-cinématographique, qui place la vaine tentative d’évasion sous la perspective d’un rêve idéalisé de la grande ville. Il y a aussi peu de possibilités de s’évader dans un monde urbain plus libre qu’il n’y a de lumière du soleil. » (2001 : 100). Évoquant les chemins et trajets effectués dans la ville, qui ne montrent que des fragments déconnectés de celle-ci et ne permettent par conséquent pas d’en reconnaître une topographie claire, Guntram Vogt en vient à la même conclusion : la quête du caissier est forcément condamnée à l’échec.

b. La rue cauchemardesque

L’expérience de la rue peut virer au véritable cauchemar. L’image la plus frappante de l’adaptation cinématographique de Von morgens bis mitternachts (1920) de Karl Heinz Martin est sans doute celle des visages de femmes se transformant tout le long du film en têtes de mort sous le regard horrifié du protagoniste, vision cauchemardesque de la mort qui le guette à chaque rencontre féminine, dans les rues de sa modeste ville d’origine comme dans les rues de la grande ville, où il pensait trouver divertissement et plaisir. Grâce à des fondus enchaînés, les visages de la mendiante croisée à deux reprises dans la rue, de la fille du caissier, de la prostituée rencontrée dans la rue, du masque et finalement de la salutiste le dénonçant auprès de la police revêtent tous les traits de masques mortuaires, faisant apparaître à plusieurs reprises la mort en chair et en os, comme elle le fera dans le rêve fiévreux de Freder dans Metropolis de Fritz Lang en 1927 ou encore dans Der müde Tod (Les trois Lumières, 1921) de Fritz Lang. D’un point de vue cinématographique, le choix de Karl Heinz Martin de faire de tous ces personnages secondaires féminins des annonciatrices de la mort se traduit aussi dans la distribution des rôles, puisque Roma Bahn incarne tous ces personnages sans exception. Derrière toutes ces femmes, c’est toujours la même qu’il voit : la mort incarnée, qui préfigure l’échec de sa quête ainsi que son suicide. Guntram Vogt est d’avis que « l’ensemble du film peut se concevoir comme la réalisation cinématographique d’un rêve » (2001 : 100).

Si ces extériorisations des angoisses profondes correspondent à des hallucinations qui se dissipent rapidement, les femmes recouvrant leurs traits normaux par un fondu enchaîné au bout de quelques secondes seulement, elles sont pourtant en relation étroite avec la réalité. Au fond, elles correspondent à des moments de lucidité du protagoniste, qui préfère fuir devant la réalité qui s’impose à lui au cours de son cheminement : aucune des femmes qu’il rencontre ne peut lui offrir la réalisation de sa quête. Les étapes de son cheminement se terminent toutes par une désillusion, la société telle qu’il en fait l’expérience à travers ces femmes ne peut être la source du renouvellement désiré, et ne peut que le mener à la mort. Le masque mortuaire revêtu par les différents personnages féminins a donc paradoxalement une fonction de dévoilement. Plutôt que de le masquer, il révèle au grand jour le véritable visage de la société à travers ses représentantes féminines, amenant Jürgen Kasten (1990) à souligner que ce procédé permet de représenter de façon marquante l’échec du postulat expressionniste de la révélation et de la transformation.

2. Le chemin de la vie

a. À la croisée des chemins

La rue, point d’articulation entre deux lieux, a une valeur symbolique supplémentaire : elle est espace de transition, espace du destin, et le retour en arrière est impossible. Une variation significative est d’ailleurs à l’œuvre, puisqu’il s’agit davantage de chemins ou de routes de campagne que de rues : pas d’asphalte, pas de chaussées, de trottoirs, de pavés, de réverbères ou de bâtiments qui les longeraient. Ces chemins dépourvus d’attributs réalistes sont chargés d’une valeur métaphysique et symbolisent le cheminement des personnages, avec ses possibles errances et ses décisions irrémédiables.

Dans Von morgens bis mitternachts (1920) de Karl Heinz Martin, le chemin de campagne emprunté par le caissier après qu’il a détourné l’argent de la banque et quitté sa maison et sa famille, décidé à échapper à son existence terne dont il vient de comprendre les limites, prend cette valeur. À ce moment décisif de sa vie, une très longue séquence montre le caissier zigzaguant sur un chemin sinueux et enneigé, à la recherche d’un nouveau sens à donner à sa vie. La rue, telle qu’elle est représentée devant la maison du caissier lorsqu’il rentre chez lui après le crime commis, anticipe ce chemin de campagne enneigé qu’il emprunte par la suite pour rejoindre la grande ville. Ce n’est pas à proprement parler une rue, mais plutôt un chemin, ce qui renforce le parallèle avec le chemin de campagne emprunté par la suite. Il s’agit d’une bande blanche dessinée sur le sol, qui se détache nettement de la pénombre qui l’entoure. Cette ligne blanche décrit une trajectoire en zigzag, et le caissier du film de Martin adapte son mouvement à cette courbe lorsqu’il l’emprunte. Symboliquement, on peut interpréter cette stylisation comme l’errance du petit bourgeois déboussolé, à la recherche d’un nouveau sens à donner à son existence arrachée à ses repères et à ses habitudes, stylisation symbolique que l’on retrouve lors du cheminement qui le mène de sa province natale à la grande ville.

Ce chemin sinueux, qui serpente à travers un paysage hivernal sans repères et qui à un moment franchit même un pont hautement symbolique, traduit bien le tournant existentiel dans la vie du caissier, avec les hésitations et indécisions qu’il implique.

b. Le destin

Lotte Eisner dégage cette symbolique dans le drame expressionniste De l’aube à minuit (1912) de Georg Kaiser, dont le film de Karl Heinz Martin est l’adaptation :

« Ce matin, je suis sorti à la recherche de je ne sais quoi », dira le caissier dans la pièce de Georg Kaiser Von morgens bis mitternachts. « Quelque chose m’y poussait »… ce quelque chose pour l’Allemand sera toujours le Destin. (1981 : 173)

Dans le Faust de Murnau, on retrouve le même procédé à l’œuvre lorsque Faust renie Dieu et conclut un pacte avec le diable Méphisto. Alors qu’au début du film, lorsque Faust implore Dieu de guérir la ville de la peste, les personnages évoluent dans les rues réalistes de la ville, ce sont des chemins de campagne qui prennent le relais lorsque Faust décide d’invoquer une puissance démoniaque. Il est en effet révélateur que Faust quitte alors la ville et s’enfonce de nuit dans un paysage de nature hostile, où seuls quelques arbres nus tendent leurs branches dans la brume épaisse, laissant derrière lui la ville réaliste, ses rues cloisonnées et la communauté dans laquelle il était intégré pour permettre l’apparition de l’élément fantastique. Du chemin qu’il emprunte, seul un virage à travers les arbustes est reconnaissable. Et pourtant Faust cherche un endroit précis : à la croisée des chemins, il dessine un cercle à la craie blanche, se place à l’intérieur de celui-ci et appelle Méphisto, qui apparaît au bord du chemin sous la forme inquiétante d’un vieillard aux longs cheveux crasseux. Effrayé, Faust s’enfuit, rebroussant chemin. Méphisto apparaît alors encore deux fois au bord du chemin, dont une fois au niveau du virage précédemment identifié, signifiant qu’il est impossible de rebrousser chemin. Une fois invoqué, difficile de se défaire du démon du mal, qui apparaît finalement à l’intérieur de la maison de Faust, où ce dernier a voulu se réfugier. Le chemin, opposé aux rues de la ville du début du film, lorsque Faust croyait encore en la possibilité d’un secours divin, correspond à la voie dangereuse empruntée par le protagoniste lorsqu’il perd la foi et invoque le seigneur des ténèbres. Ce chemin brumeux qui mène à un croisement décisif équivaut donc bien à la transition d’une alliance avec Dieu au pacte conclu avec le diable, et une fois engagé dans cette voie, impossible de faire marche arrière : elle conduit inévitablement à la catastrophe.

Les individus mis en scène dans les films expressionnistes apparaissent ainsi comme les jouets impuissants d’une force ou d’une nécessité supérieure, qui leur impose un destin inexorable. Le film de Fritz Lang Der müde Tod (littéralement « La Mort lasse », intitulé Les trois Lumières en français, 1921) se conforme parfaitement à cette conception : une jeune fille supplie la Mort, agent du destin, sinon le destin lui-même, de lui rendre son amoureux. La Mort lui offre successivement deux chances de le sauver, mais quoi qu’elle fasse, le couple ne peut échapper au destin, et ce n’est qu’en mourant elle-même que les amants sont enfin réunis.

Conclusion

Les rues, artères centrales de la ville qui relient tous les lieux essentiels et voient défiler sa population entière, permettent de prendre son pouls et d’éclairer le rapport de l’homme à son environnement.

Durant les premières années de la République de Weimar, marquées par l’expérience d’une Première Guerre mondiale dévastatrice et correspondant à une phase d’instabilité économique, politique et sociale qui s’étend jusqu’en 1923, le courant cinématographique dit expressionniste engendre des représentations pessimistes de villes et de rues démoniaques, qui perdurent jusqu’en 1927. Incapable d’infléchir son destin, l’homme y est condamné d’avance. Dans ces villes dont on ne peut établir une topographie précise, les rues sombres et sinueuses revêtent un caractère labyrinthique, contribuant au sentiment de désorientation et de menace qui émane des décors de studio expressionnistes extrêmement stylisés, aux perspectives fausses et aux maisons, toits, réverbères et escaliers biscornus, plongés dans l’obscurité environnante. Dans ces rues nécessairement nocturnes, le danger rôde dans tous les recoins, sous la forme de créatures inquiétantes qui sèment la mort et la terreur : le somnambule Cesare qui exécute les ordres du terrible Dr. Caligari dans Das Cabinet des Dr. Caligari (1919/1920), le Golem dans Der Golem (1920), le vampire Nosferatu dans Nosferatu (1922), le diable Méphisto dans Faust (1926)… Chargées d’une signification métaphysique, les rues de ces films prennent parfois la forme de chemins de campagne, qui correspondent au cheminement des personnages, à leurs errances et interrogations, comme c’est le cas dans Von morgens bis mitternachts (1920) ou dans Faust (1926), où ils ont valeur de destin, par opposition aux rues de la ville, qui sont l’espace de la société. Le passage d’un paysage urbain au paysage rural lors d’une phase de cheminement des personnages symbolise ainsi la rupture avec la société et la recherche d’une autre voie. Dans ces oeuvres, les décors sont le reflet des tourments des personnages et de leur expérience cauchemardesque de la ville, et correspondent donc à un monde intérieur en accord avec l’instabilité de l’époque et le sentiment d’insécurité engendré par celle-ci.

À cette première phase de la République de Weimar succède la stabilité de la deuxième moitié des années 1920, celle des roaring twenties, qui dure jusqu'au krach boursier du mois d’octobre 1929 et qui inspire aux artistes un désir de réalité et de permanence. La grande ville et la rue restent des thèmes de prédilection du réalisme social qui remplace alors le fantastique, et le traitement de ces thèmes traduit un changement d’optique significatif : ce courant s’intéresse avant tout à la réalité sociale de l’époque, ainsi qu’à la modernité et aux changements que celle-ci implique pour la vie dans la ville. Le courant des films de rue (Straßenfilme) de cette période se révèle pourtant l’héritier des représentations expressionnistes de la rue, puisqu’il thématise l’opposition entre les intérieurs petits-bourgeois sécurisants, mais aussi étouffants, et l’extérieur menaçant, avec les rues et les multiples tentations qu’elles offrent. Bien que ces sujets soient caractéristiques du courant réaliste de la République de Weimar, ils sont préfigurés dans le mouvement expressionniste, comme l’illustre l’exemple de Von morgens bis mitternachts (1920), film expressionniste à thématique sociale, où un philistin rebelle rompt avec les conventions sociales de sa petite ville de province et part à l’aventure dans la capitale, dont les rues déshumanisées sont autant de lieux de perdition et de misère. Le film de rue a ainsi recours aux techniques expressionnistes pour créer une atmosphère menaçante dans les rues nocturnes, bien que les menaces n’y prennent pas les mêmes formes, puisque les créatures fantastiques cèdent la place aux pickpockets et voleurs dans Die Straße (La Rue, 1923) de Karl Grune ou dans M (1931) de Fritz Lang, ou encore aux tueurs en série, Hans Beckert dans M ou Jack l’éventreur dans Die Büchse der Pandora (Loulou, 1929) de Georg Wilhelm Pabst.

Malgré ces points de convergence, les films de rue mettent régulièrement en scène des fins heureuses, et font ainsi figure de transition vers l’optimisme caractéristique du courant de la Nouvelle Objectivité et de films tels Emil und die Detektive (Émile et les détectives, 1931) de Gerhard Lamprecht, Berlin Alexanderplatz – Die Geschichte Franz Biberkopfs (Sur le pavé de Berlin, 1931) de Phil Jutzi, Berlin, die Sinfonie der Großstadt (Berlin, symphonie d’une grande ville, 1927) de Walter Ruttmann et Menschen am Sonntag (Les Hommes le dimanche, 1930) de Robert Siodmak.

Filmographie

Boese, Carl / Wegener, Paul (1920) : Der Golem, wie er in die Welt kam (Le Golem).

Grune, Karl (1923) : Die Straße (La Rue).

Jutzi, Phil (1931) : Berlin Alexanderplatz– Die Geschichte Franz Biberkopfs (Sur le pavé de Berlin).

Kobe, Hanns (1921) : Torgus. Verlogene Moral (Torgus. La Morale perdue).

Lamprecht, Gerhard (1931) : Emil und die Detektive (Émile et les détectives).

Lang, Fritz (1921) : Der müde Tod (Les Trois Lumières).

Lang, Fritz (1922) : Dr. Mabuse der Spieler – Ein Bild der Zeit (Docteur Mabuse le joueur).

Lang, Fritz (1924) : Die Nibelungen (Les Nibelungen).

Lang, Fritz (1927) : Metropolis (Metropolis).

Lang, Fritz (1931) : M – Eine Stadt sucht einen Mörder (M le Maudit).

Leni, Paul (1924) : Das Wachsfigurenkabinett (Le Cabinet des figures de cire).

Leni, Paul (1928) : The Man who laughs (L’homme qui rit).

May, Joe (1929) : Asphalt (Asphalte).

Martin, Karl Heinz (1920) : Von morgens bis mitternachts (De l’aube à minuit).

Martin, Karl Heinz (1920/1921) : Das Haus zum Mond (La maison lunaire).

Murnau, Friedrich Wilhelm (1922) : Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (Nosferatu le vampire). –

Murnau, Friedrich Wilhelm (1925) : Tartüff (Tartuffe).

Murnau, Friedrich Wilhelm (1926) : Faust, eine deutsche Volkssage (Faust, une légende allemande).

Pabst, Georg Wilhelm (1929) : Die Büchse der Pandora (Loulou).

Ruttmann, Walter (1927) : Berlin, die Sinfonie der Großstadt (Berlin, symphonie d’une grande ville).

Siodmak, Robert (1930) : Menschen am Sonntag (Les Hommes le dimanche).

Wiene, Robert (1919 / 1920) : Das Cabinet des Dr. Caligari (Le Cabinet du docteur Caligari).

Wiene, Robert (1920) : Genuine. Die Tragödie eines seltsamen Hauses (Genuine).

Wiene, Robert (1923) : Raskolnikow (Raskolnikoff).

Wiene, Robert (1924) : Orlacs Hände (Les mains d’Orlac).

Bibliographie

Ouvrages en français

Belmans, Jacques (1977) : La ville dans le cinéma de Fritz Lang à Alain Resnais. Bruxelles : Éditions A. De Boeck

Eisenschitz, Bernard/Elsaesser, Thomas/De Fleury, Marianne/Mannoni, Laurent/Robinson, David (éds.) (2006) : Le cinéma expressionniste allemand. Splendeurs d’une collection. Ombres et lumières avant la fin du monde. Paris : Éditions de La Martinière

Eisner, Lotte (1981) : L’Écran démoniaque. Les Influences de Max Reinhardt et de l’Expressionnisme. Paris : Edition Eric Losfeld, Le Terrain Vague (Ed. originale : 1952)

Kracauer, Siegfried (1973) : De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand. Lausanne : L’Âge d’homme, coll. Histoire et théorie du cinéma (Ed. originale 1947 : From Caligari To Hitler - A Psychological History of The German Film. Princeton : Princeton University Press)

Ouvrages en allemand

Balász, Belá (1924) : Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. Wien/Leipzig : Dt.-Österr. Verlag

Balász, Belá (2001) : Der Geist des Films. Frankfurt am Main : Suhrkamp (Ed. originale : 1930)

Kasten, Jürgen (1990) : Der expressionistische Film. Münster : MAkS Publikationen

Kurtz, Rudolf (2007) : Expressionismus und Film. Zürich : Chronos Verlag (Ed. originale : 1926)

Vogt, Guntram (2001) : Die Stadt im Kino. Deutsche Spielfilme 1900-2000. Marburg : Schüren Presseverlag

Articles en français

De Fleury, Marianne / Mannoni, Laurent (2006) : « Les films doivent être des dessins doués de vie », in : Eisenschitz, Bernard/Elsaesser, Thomas/De Fleury, Marianne/Mannoni, Laurent/Robinson, David (éds.) : Le cinéma expressionniste allemand. Splendeurs d’une collection. Ombres et lumières avant la fin du monde. Paris : Éditions de La Martinière, p. 11-13

Elsaesser, Thomas (2006) : « Au cœur de la pensée, une âme chargée de dynamite ? Créatures, machines à images et apprentis sorciers », in : Eisenschitz, Bernard/Elsaesser, Thomas/De Fleury, Marianne/Mannoni, Laurent/Robinson, David (éds.) : Le cinéma expressionniste allemand. Splendeurs d’une collection. Ombres et lumières avant la fin du monde. Paris : Éditions de La Martinière, p. 40-51

Article en allemand

Kracauer, Siegfried (1939) : « Wiedersehen mit alten Filmen. Der expressionistische Film », Basler National-Zeitung, 2 mai 1939

Article en anglais

Salt, Barry (1979) : « From Caligari to who ? », Sight and Sound, vol. 48, n°2, p. 119-123

Ressources en ligne

Kessler, Frank (2007) : Le cinéma expressionniste allemand. Une exposition de la Bibliothèque du film. Exposition virtuelle de la cinémathèque française. http://cinema.expressionnisme.bifi.fr/

Pour citer cette ressource :

Tamara Eble, La rue dans le cinéma expressionniste allemand de 1919 à 1927, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2013. Consulté le 21/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/arts/cinema/la-rue-dans-le-cinema-expressionniste-allemand-de-1919-a-1927

Activer le mode zen

Activer le mode zen