Le sublime industriel dans l’œuvre de Michael Kenna : entre éthique et esthétique

Introduction

« It may sound strange, but industry seems normal, almost comforting to me, it reminds me of home! ». Cette citation de Michael Kenna extraite de l’interview accordée en début d’année 2025 à La Clé des Langues nous invite à analyser la relation de ce célèbre photographe britannique avec le monde industriel qu’il a si fréquemment mis en scène. Michael Kenna est connu pour ses clichés en noir et blanc utilisant la pose longue qui visent à fixer la beauté évanescente du monde environnant. Alternant entre paysages immaculés et structures architecturales déshumanisées, son œuvre nous amène à nous interroger sur la représentation de l’impact de l’homme sur son environnement.

Cela est d’autant plus vrai dans ses nombreuses représentations de sites industriels, qu’il a commencé à prendre en photo dès 1984. Ainsi, le photographe nous fait découvrir des sites industriels gigantesques comme celui de la centrale à charbon de Ratcliffe en Grande-Bretagne, Rouge dans le Michigan, ou bien Marghera dans sa dernière monographie consacrée à Venise, pour ne citer que quelques exemples.

Inspiré par le travail de Bill Brandt, Michael Kenna nous confronte à un Sublime industriel qui conduit le spectateur à faire l’expérience à la fois du plaisir esthétique mais également d’une terreur idéologique face à ces immenses usines. Ces dernières dressent leurs cheminées gigantesques et recrachent une fumée qui, loin de suggérer la menace de la pollution industrielle, pare la nuit d’une écharpe nacrée.

Par conséquent, comment concilier et réconcilier la beauté de ces mastodontes aux formes parfaitement géométriques et au noir et blanc esthétiquement inspirant avec la réalité de la menace environnementale qu’ils représentent ? Et où trouver une forme de refuge à l’ère de l’Anthropocène ? Voilà les deux questionnements auxquels la photographie de Michael Kenna nous invite.

1. La terre d’origine

1.1 La terre natale

Né en 1953 dans le Lancashire, à Widnes, une ville industrielle du nord-ouest de l’Angleterre, Kenna passe sa scolarité au St Joseph’s College à Upholland de 1964 à 1972. C’est dans ce séminaire catholique que naît son amour pour la photographie. Kenna envisage tout d’abord de devenir peintre, désir peut-être encore perceptible dans la composition élaborée et le rendu texturisé de ses photographies. Il se passionne pour les Arts et s’inscrit à la Banbury School of Art (Oxfordshire) en 1972, puis au London College of Printing dont il est diplômé en 1976. Ses photographies, souvent faites à l’aube ou aux heures sombres de la nuit, dans la brume ou le brouillard, se concentrent principalement, dès le début de sa carrière, sur l’interaction entre les paysages naturels et les paysages anthropisés de sa région natale.

Kenna souligne l’influence du milieu industriel dans lequel il est né sur son art et ses sources d’inspiration :

I was born and brought up in a working-class family, in a small town, best known for its chemical factories and industry. I worked in a chemical factory when I was fifteen, and even received a broken jaw in an industrial accident. I have worked in and experienced many other industrial situations, particularly when I was paying my way as a student. (entretien avec Virginie Thomas, La Clé des Langues, 2025)

C’est donc une attraction presque naturelle qui a émergé pour le monde industriel grâce à son histoire familiale mais également natale. Cet intérêt est motivé par l’environnement ouvrier dans lequel il a grandi, proche de Liverpool, l’un des berceaux de la révolution industrielle en Grande-Bretagne.

D’un point de vue technique, Michael Kenna travaille le plus souvent avec un moyen format Hasselblad ou un boîtier Holga en plastique dont le fort vignettage est caractéristique. Mais ce qui marque dans les images du photographe, c’est la force de la composition et le jeu avec les conditions atmosphériques créant une dichotomie bien particulière : les ciels sont soit chargés et lourds, soit au contraire éthérés et pratiquement invisibles, permettant ainsi de mettre en valeur ses sujets par un contraste saisissant. Pour parvenir à ses fins, le photographe n’hésite pas à procéder à des prises de vue qui peuvent durer plusieurs heures (jusqu'à 10 heures). Les tirages de ses images, qu’il effectue lui-même, ont le plus souvent un léger virage sépia.

1.2 La terre d'inspiration

Son intérêt pour une recherche plus artistique naît lors de l’exposition « The Land » au Victoria and Albert Museum en 1975, dont le photographe Bill Brandt avait assuré la direction artistique. Kenna reconnaît l’influence capitale de Brandt (lui-même inspiré par Eugène Atget ou son ami Brassaï) sur son propre travail. Photographe et photo-journaliste, Bill Brandt était connu pour son travail photographique documentaire sur les inégalités sociales en Grande-Bretagne, dans un contexte souvent très industriel.

Tout en exécutant, au début de sa carrière, des travaux de commande, Kenna entreprend une œuvre personnelle essentiellement consacrée au paysage. Le rôle de la culture britannique dans l’élaboration de la notion de paysage, ainsi que sa perception, est essentiel. Ainsi, pour citer Anne Biroleau, qui a écrit l’introduction du livre de la BNF consacré à la rétrospective de l’œuvre de Michael Kenna organisée par cette institution en 2009 :

De Constable et Turner à Whistler et Bill Brandt, de William Gilpin et Edmund Burke à John Ruskin, la théorie esthétique et la production plastique de cette nation ont largement influé sur l’évolution de la réflexion, de la construction et de la représentation paysagères non seulement en Grande-Bretagne, mais dans le monde entier. Michael Kenna, de par ses origines et sa formation, se place au confluent de ces riches courants et paraît l’héritier de la tradition esthétique et photographique anglaise. En sa qualité de voyageur photographe, il est l’héritier lointain des artistes du Grand Tour. Tirant lui-même ses épreuves avec une obstination et une exigence sans concessions, il est l’héritier direct de Bill Brandt. (2009, 11-12)

1.3 Œuvres de jeunesse : célébrer le bassin minier anglais

Les œuvres de jeunesse de Kenna explorent les villes noires, les cités industrielles du nord-ouest de l’Angleterre, et s’inspirent des sites que Bill Brandt avait photographié. Dans son œuvre, Kenna rend un vibrant hommage et dédie même une photographie (Bill Brandt’s Chimney (1983)) à ce maître du reportage social. En 1931, à 27 ans, Bill Brant avait en effet rejoint l’Angleterre et consacré ses premiers reportages aux mineurs du nord du pays, durement frappé par la crise, mais aussi aux rendez-vous hippiques de l’aristocratie britannique, traitant ainsi les forts contrastes sociaux de l’époque. On retrouve dans l’œuvre de Kenna le même vocabulaire iconographique du sombre, du charbonneux, travaillé avant lui par Brant, Atget ou Brassaï mais également par les peintres qui l’ont tant inspiré comme Whistler, Monet ou Turner.

Anne Biroleau insiste sur ce lien artistique dans les termes suivants : « La misère du prolétariat du XIXe siècle apparaît en filigrane dans les vues de ruelles étroites et malsaines, de cheminées d’usines, de lumignons avares, de ciels chargés de suie que le soleil perce à peine » (2009, 15). Ainsi Tow Path de Kenna (1984) semble paradoxalement élever le spectateur vers un monde chtonien bâti de noirceur tandis que Mill Windows (1984) écrase ce même spectateur de toute la verticalité fuligineuse de la cheminée et de la répétition sans fin des fenêtres de cette usine située à Halifax dans le Yorkshire.

2. Kenna et le sublime industriel

2.1 De la Grande-Bretagne aux États-Unis : de Ratcliffe à Rouge

Quelques années plus tard, il photographie le site industriel de Ratcliffe (Angleterre) élaborant une rhétorique de la tension, gouvernée par les masses et les graphismes, combinant structure, sculpture, ligne et volume. Avec ces travaux s’affermit aussi le principe de la construction par projets, de la série travaillée sur le long terme (jusqu’à 7 à 8 ans de travail) dans la profusion des prises de vue. Ses paysages industriels sont des incarnations modernes de la notion du Sublime défini par Edmund Burke et Kant, au sens philosophique de terrible et de stupéfiant à la fois. La stupeur n’intervient plus devant la magnificence du pouvoir de la nature mais devant le pouvoir à la fois créateur et destructeur des constructions industrielles. Kenna souligne lui-même cette ambivalence alternant entre fascination et terreur :

I first saw the Ratcliffe Power Station in 1983 as I was driving up the M1 motorway to photograph in the industrial Northwest of England. Clouds of steam could be seen from a distance, and then the power station itself emerged, with its eight massive cooling towers arranged in two rows. I remember feeling a curious mixture of interest, excitement and unease - emotions remarkably akin to those on my first viewing of Stonehenge. On subsequent visits to the station, and when photographing inside, I was awed by the sheer magnitude of the place, and its ferocity during the night. Ratcliffe seems like an immense monument to 20th century technology, a giant stage set with radical changes in mood and atmosphere, a Metropolis in its own right. (entretien avec Virginie Thomas, La Clé des Langues, 2025)

Si belles soient les tours de refroidissement monumentales de la centrale électrique de Ratcliffe à travers l’objectif de Kenna, leur apparition dans les lueurs nocturnes inspire la peur des apocalypses à venir. Elles se drapent d’un halo blanc alternant entre vapeur éthérée et linceul mortifère. Une logique de voilement et de dévoilement offre à l’œil du spectateur un tableau apocalyptique nous renvoyant à l’origine étymologique de l’apocalypse (apokalupsis) en tant que dévoilement. La photographie Ratcliffe Power Station Study 31 (2000) opère par exemple une tension entre blancs vaporeux et noirs menaçants, entre monstration du sublime et occultation de la monstruosité de ces mastodontes.

Ratcliffe Power Station, Study 31, Nottinghamshire, England. 1987 © Michael Kenna.

Les errances géographiques de Kenna visent à mettre en exergue les errances humaines à l’ère de l’Anthropocène. Par exemple, les rouages des fabriques de dentelle de Calais semblent nous renvoyer aux rouages du temps et à l’impact inexorable de l’activité industrielle sur le monde naturel et sur l’homme. De même, ces photographies exposent la fracture que cet environnement industriel génère. Des œuvres comme Lace Factories Study 30 (1990) ou Lace Factories Study 61 (1998) nous amènent à nous interroger sur la fracture entre un monde industriel au passé glorieux et un monde mécanique déconnecté du vivant.

Michael Kenna s’est également attaché à mettre en lumière cette ambivalence dans les sites industriels américains. Domicilié à Seattle depuis 2007, Kenna s’est d’abord installé à San Francisco en 1977. S’il a parcouru la Californie pendant 30 ans afin d’en photographier les paysages, Kenna envisage en parallèle une autre stratégie de l’espace dans ses travaux consacrés au grand site industriel de Rouge (Michigan). En effet, le complexe industriel Ford River Rouge situé à Dearborn (Michigan) était considéré autrefois comme l’usine la plus évoluée dans le monde industriel et était un symbole de cette réussite technologique américaine. Dessinée par Albert Khan, elle a été principalement construite entre 1917 et 1927 pour répondre à la crainte d’Henry Ford que l’usine de Highland Park, là où avait lieu la construction de la Ford T, ne soit obsolète. C’est donc à Rouge que l’architecture de l’industrie moderne est née, alliance entre le béton de la structure et le verre des murs. L’intégration de grands panneaux de verre, matériau léger et bon marché, permettait d’amener une lumière diffuse sur tout le sol de l’usine. La vision de Ford River Rouge élaborée par Albert Khan pour Henry Ford alliait l’efficacité, l’économie et l’équilibre.

L’étude de Kenna autour de Ford River Rouge fut une démarche purement individuelle, sans commission, comme cela avait été le cas pour sa source d’inspiration, Charles Sheeler, qui avait également photographié l’usine. L’intérêt de Kenna pour Ford River Rouge avait été motivé par les photos des cheminées de l’usine réalisées par Sheeler et il a ressenti le besoin de revenir constamment sur ces cheminées tout au long de son travail.

Le projet commence en décembre 1992, lors d’une visite de Kenna à Détroit en raison d’une exposition de son travail à la galerie Halsted, située à Birmingham dans le Michigan. Le propriétaire de la galerie, Tom Halsted, permet alors à Kenna de visiter Ford River Rouge, la première de plus d’une douzaine de visites entre 1992 et 1995, jusqu’à ce que le travail se termine et que Kenna ne puisse plus avoir accès au site. Kenna reconnaît que les prises de vue étaient particulièrement difficiles étant données les températures extrêmement froides qui l’obligeaient à toujours avoir deux appareils photo avec lui, afin d’avoir un second appareil, protégé dans un sac, au cas où le premier gèle.

Les premiers clichés de Kenna dans les années 1980 dans le Lancashire et le Yorkshire, qui mettaient en scène les usines de coton et de laine, ne sont que le brouillon de son travail photographique à Ford River Rouge une décennie plus tard. On retrouve le même intérêt dans la prise de vue de nuit ou avec une luminosité très faible, le même œil pour les reflets et les jeux de miroir, une fascination pour les contrastes entre la très forte linéarité du bâti et l’atmosphère intangible et évanescente autour, une fusion des nuages et de la fumée produite par les usines, et enfin l’absence de présence humaine qui apparaît comme une signature caractéristique de l’œuvre de Kenna.

La confrontation entre la nature et l’intervention humaine, entre le monde naturel et les structures que nous avons construites et que nous laissons derrière conduit à envisager deux lectures de ces photographies. Peut-être pouvons-nous y lire l’expression de l’érosion de la foi dans le progrès ; ces images renvoient à l’idée de fin de civilisation, la transposition moderne des représentations de Pompéi. À cette dimension s’ajoute la conscience environnementale de l’impact destructeur de l’homme sur la nature, confronté ainsi au rôle délétère de la production et de la consommation industrielle de masse à l’ère de l’Anthropocène. Kenna souligne cette conscience dans les termes suivants :

I am conscious at all times that I have a negative impact on the environment. I drive a car, fly in planes, use chemicals in a traditional darkroom, live in a house, in a city, etc. An activist environmentalist could take me to the cleaners. I try to balance this in my head by producing and sharing creative works that attempt to reflect the mystery and beauty of the world we inhabit. (entretien avec Virginie Thomas, La Clé des Langues, 2025)

Un autre paradoxe émerge dans la mesure où, même s’il s’agit de documenter le déclin et l’abandon des sites industriels, une forme inattendue de célébration de la beauté de ces lieux ténébreux émane des photographies. Le but est de nous aider ainsi à faire face aux errances éthiques de l’homme en compensant ces menaces, comme Kenna tente de le faire, par le biais de photographies d’une beauté esthétiquement salvatrice. L’absence de population humaine est à la fois le symbole d’un processus de dépopulation de ces zones, mais aussi pour certains critiques, d’une forme de fétichisation du paysage (Steward, 2016, 15). Ces photographies semblent révéler la possibilité d’une forme de renaissance de la nature dans l’adversité, si bien qu’elles ne sont pas seulement les images d’un déclin irréversible. Au contraire, la nature semble reprendre progressivement le contrôle sur les structures construites puis abandonnées par l’homme comme dans The Rouge Study 99 (1995). Ainsi, de nombreuses photographies de cette étude mettent en lumière la nature : la neige recouvre les installations industrielles et les arbres présents sur le site de Rouge viennent redonner vie à ces lieux désertés et faire écho par leurs branchages au graphisme des usines.

2.2 Retour en Europe : rendre visible l’invisible

En 2024, Kenna publie un ouvrage intitulé Venice. Memories and Traces, dans lequel il assemble des représentations antinomiques de Venise, entre le charme éternel de la Sérénissime et la réalité plus industrielle de cette cité. Kenna immortalise des constructions industrielles qui font vivre ou ont fait vivre la Cité des Doges, comme une ancienne verrerie à Murano (Old Glass Factory, 2021). Plusieurs photographies sont consacrées à Marghera, un quartier de la commune de Venise, situé sur la terre ferme, en face de cette dernière. Il s’agit d’une zone industrielle et portuaire importante : le port de Marghera est l’un des plus grands d’Italie et est souvent critiqué pour la pollution qu’il génère, en dépit de quelques projets de reconversion écologique et urbaine. Ainsi, une vue nocturne de Marghera (Marghera View, 2022) souligne le potentiel menaçant de ce port tout en le liant à des traditions esthétiques antérieures, comme par exemple les ciels nocturnes tortueux et sublimes des Pêcheurs en mer (1796) de Turner. La dualité de Marghera est soulignée par le choix éditorial qui confronte par le biais d’une double page cette vision noire et nocturne du port avec l’image diurne et lumineuse de ce même lieu. Au spectateur de concilier, ou non, cette beauté photographique avec la réalité dérangeante de cette zone de pollution.

Une autre caractéristique de Venice. Memories and Traces est l’apparition spectrale d’hommes et de femmes dans les photographies de Kenna habituellement dépeuplées. En effet, sa mise en scène tend à suggérer sans la montrer la présence humaine, même si le photographe s’est parfois aventuré à travailler le nu, notamment dans des séries de photos consacrées au Japon. Ses paysages avaient toujours été marqués par l’absence de présence humaine, cherchant à suggérer d’autant mieux cette présence par son absence dans des paysages anthropisés. Néanmoins, deux photographies marquent une rupture, Tables and Chairs in Acqua Alta (2019) et Punta della Dogana (2022), car elles laissent apparaître des acteurs dans cet espace architecturé, une présence humaine fantomatique dévoilée par l’utilisation de la pose longue. Kenna fait de Venise un lieu à part qui l’amène à laisser cette trace humaine visible, tel le révélateur de la soumission de la nature à la volonté humaine capable de faire émerger une ville des marécages. Cependant, ce lieu est également révélateur de notre entrée dans l’Anthropocène, en d’autres termes de notre capacité à altérer le climat et à multiplier les épisodes d’Acqua Alta à Venise, comme on peut le voir dans Tables and Chairs in Acqua Alta (2019) avec cette nappe de plomb dans laquelle se reflète une ville séculaire condamnée à disparaître avec la montée des eaux de la lagune.

3. Retour aux racines

3.1 L’arbre du philosophe

Kenna propose cependant une alternative au sublime industriel qui pose un constat anxiogène sur l’état du monde. Il publie en 2022 un ouvrage photographique intitulé Arbres, qui semble marquer un désir pour ce grand photographe voyageur de revenir à une forme d’enracinement, un retour à la terre permettant d’échapper à la conscience pétrifiante de l’Anthropocène. Depuis la fin des années 1970, Kenna a photographié les arbres de manière assidue : une première exposition, en 2011, organisée par la galerie KONG qui le représente à Séoul, montrait une sélection de ses photographies d’arbres avec, en accompagnement, la publication d’un catalogue intitulé Philosopher’s Tree. Le choix du titre pour présenter sa pratique photographique sur les arbres est caractéristique de la démarche de Kenna. Ce nom devient le symbole de tout un travail : l’arbre permet au photographe une rencontre à la fois physique, sensible, intellectuelle, esthétique, mais également métaphysique avec la nature.

Si Kenna a toujours été fasciné par l’architecture industrielle, il travaille également la puissance structurante des arbres dans le paysage. Le caractère souvent hivernal de ses décors dévoile l’exceptionnelle beauté de ses sujets, l’équilibre des formes, le développement harmonieux et géométrique des branches et des troncs. Grâce aux ouvertures de pose très longues, ses images dévoilent des éléments que l’œil humain, le plus souvent, ignore ou ne peut percevoir. Comme le souligne Chantal Colleu-Dumond, qui a préfacé l’ouvrage Arbres / Trees :

D’une essence particulière, [les arbres] vivent simultanément dans la terre et dans le ciel, dans l’air et la lumière, autant que dans l’humus. Les arbres sont en outre de grands artistes qui ne cessent de grandir, de se développer, de se sculpter. Ils cisèlent les formes, sont à la fois liés au temps long et en perpétuelle régénérescence. Une partie des arbres peut avoir plusieurs siècles et une autre seulement quelques semaines. Ils ont ainsi partie liée à l’immortalité et nous confrontent aux limites humaines.On se trouve, dans les photographies de Michael Kenna, face à un univers immédiatement reconnaissable. En captant des instants intenses et fragiles, il nous fait partager sa vision particulière et poétique du monde. Comme par un effet de synesthésie, ses images d’arbres sont emplies d’un mystère particulier et d’un silence absolu qui leur donnent un caractère d’évidence et d’universalité. De surcroît, l’absence de toute présence humaine confère à ses œuvres une troublante aura d’intemporalité, accrue par les brumes et l’onirique halo qui les entoure.Le temps des arbres n’est pas celui des hommes, et Michael Kenna souligne autant leur pérennité que notre finitude (2022, 4).

3.2 Le chêne comme « arbre monde »

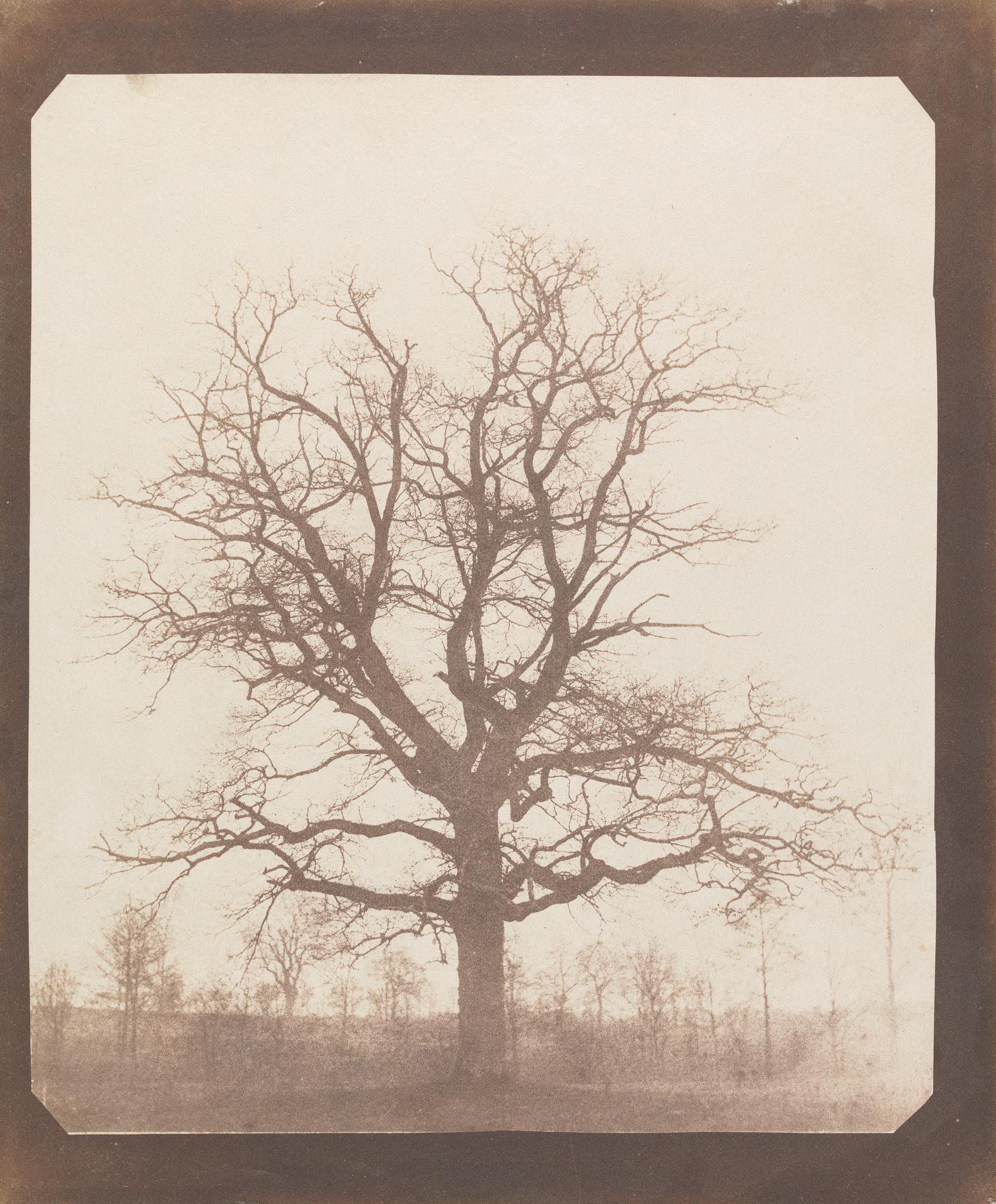

Kenna aime photographier les chênes : il est ainsi tombé amoureux d’un grand chêne dans la ville de Beaverton, proche de Portland, Oregon. En juin 2021, Kenna commence une série de portraits du chêne de Beaverton. Un an plus tard, il rassemble déjà une sélection de 83 photographies, mettant à profit le confinement qui lui permet de mettre en scène cet arbre dans un espace vidé de ses habitants. Les photographies de ce chêne nous renvoient aux débuts de la photographie : les prises de vue de chêne réalisées par William Henry Fox Talbot au milieu du XIXe siècle, par exemple, faisaient des arbres des sujets idéaux à une époque où la photographie nécessitait de longs temps de pose qui provoquaient un flou pour tout élément non statique.

Kenna a, comme à son habitude, choisi de pratiquer de longs temps de pose, comme le souligne Chantal Colleu-Dumond dans son introduction à Arbres / Trees : « longs parfois de plusieurs secondes, le plus souvent de plusieurs minutes, ou si nécessaire, et en particulier la nuit, de plusieurs heures. Il cultive ainsi le flou grâce au déplacement de l’eau et des nuages et obtient des fonds d’image doux et poétiques, ou parfois dramatiques » (2022, 14).

L’expression d’ « arbre-monde » semble appropriée pour décrire les chênes de Kenna. Le terme est emprunté à la traduction française du titre du roman The Overstory de Richard Powers (2018), qui fait référence à la canopée, tout en insistant sur la nature rhizomatique des arbres et de la représentation. L’exaltation de la beauté de ces seigneurs majestueux par Kenna et la sublimation de leur picturale complexité sont une incitation autant qu’une invitation à trouver notre juste place dans l’univers, à réfléchir sur l’Anthropocène. Peut-être est-ce aussi une invitation à se poser, s’ancrer et cesser nos errances, qu’elles soient géographiques, industrielles ou éthiques. En d’autres termes, une invitation à revenir à la terre, « The Land », titre de l’exposition de Bill Brandt qui a révélé à Michael Kenna sa vocation de photographe de paysage en 1976.

Bibliographie

Photographies de Michael Kenna

Avenue of the Giants, California, Etats-Unis, 1998, tirage gélatino-argentique.

Bill Brandt's Chimney, Halifax, Yorkshire, Angleterre, 1983, tirage gélatino-argentique.

Lace Factories, Study 30, Calais, France, 1999, tirage gélatino-argentique.

Lace Factories, Study 61, Calais, France, 1999, tirage gélatino-argentique.

Mill Windows, Halifax, Yorkshire, Angleterre, 1983, tirage gélatino-argentique.

Old Glass Factory, Murano, Venise, Italie, 2021, tirage gélatino-argentique.

Punta della Dogana, Venise, Italie, 2022, tirage gélatino-argentique.

Ratcliffe Power Station, Study 31, Nottinghamshire, Angleterre, 2000, tirage gélatino-argentique.

The Rouge, Study 99, Dearborn, Michigan, Etats-Unis, 1995, tirage gélatino-argentique.

Tables and Chairs in Acqua Alta, Venise, Italie, 2019, tirage gélatino-argentique.

Tow Path, Blackburn, Lancashire, Angleterre, 1984, tirage gélatino-argentique.

Autres artistes

SHEELER, Charles. 1927. Criss-Crossed Conveyors, River Rouge Plant, Ford Motor Company, tirage gélatino-argentique. New York Museum of Modern Art.

TALBOT, William Henry Fox. c. 1842-43. Oak Tree, tirage au chlorure d’argent. Washington National Gallery of Art.

Ouvrages

BIROLEAU, Anne. 2009. Rétrospective Michael Kenna. Paris : Bibliothèque nationale de France.

PARMIGGIANI, Sandro. 2024. Michael Kenna. Venice. Memories and Traces. Milan : Skira.

REYNAUD, Françoise et KENNA, Michael. 2022. Michael Kenna. Arbres / Trees. Paris : Skira.

STEWARD, James. 2016. Michael Kenna. Rouge. Londres : Prestel Verlag.

Pour citer cette ressource :

Virginie Thomas, Le sublime industriel dans l’œuvre de Michael Kenna : entre éthique et esthétique, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2025. Consulté le 08/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/anglais/arts/photographie/le-sublime-industriel-dans-l-oeuvre-de-michael-kenna-entre-ethique-et-esthetique

Activer le mode zen

Activer le mode zen