Pour une approche moderne de la traduction

1. Introduction

On connaît la formule d'Umberto Eco : « la langue de l'Europe, c'est la traduction ». Il est tout aussi juste de dire que la traduction est également la langue de la mondialisation : l'anglais n'est plus la langue dominante sur Internet, et le sera de moins en moins (Graddol, 2007), confirmant ainsi la politique actuelle de la France qui table sur le plurilinguisme, de même que l'Union européenne. Pourtant, un profond clivage sépare les langues anciennes des langues modernes dans l'enseignement secondaire dans notre pays : seules les premières apprennent encore aux élèves à traduire de manière approfondie. C'est le constat que font Pascal Charvet et Patrice Soler dans leur Guide pédagogique du professeur pour l'enseignement des langues anciennes en collège et lycée :

L'activité de traduction ne concerne aujourd'hui dans notre enseignement que fort peu d'élèves. Ce constat malheureusement fondé intervient à un moment où plus que jamais les langues anciennes offrent une rencontre de l'Autre, une épreuve de l'étranger indispensable à l'identité du futur citoyen. La classe de grec ou de latin reste le premier atelier des échanges interculturels. Pour que l'apprentissage du latin et du grec puisse à la fois favoriser la constitution d'un socle culturel commun à tous les pays d'Europe et la découverte par les élèves de l'altérité, il est nécessaire de refonder une véritable pratique de la traduction scolaire. (Charvet et Soler, 2005)

La situation est radicalement différente dans le supérieur. Pourquoi un tel décalage, pédagogiquement désastreux pour ceux qui, fort nombreux, se retrouvent brutalement au contact de la traduction une fois franchi le cap de l'enseignement secondaire ?

La réponse est simple : en raison d'une certaine vision de la traduction, qui voudrait qu'elle soit un frein à l'apprentissage des langues vivantes. La traduction n'a alors véritablement de vertus pédagogiques que dans le cadre des langues anciennes, que l'on qualifiait autrefois de « langues mortes » alors qu'une langue n'est morte que si on ne la pratique pas. Mais, ainsi que la citation précédente le souligne, il existe d'autres manières de concevoir la traduction. Ce ne sont donc pas seulement les enseignants de langues anciennes qui doivent se dire qu'« il est nécessaire de refonder une véritable pratique de la traduction scolaire » : ce sont tous les autres, car modernité et traduction vont aujourd'hui de pair, si tant est qu'il en soit jamais allé autrement.

2. Les trois formes de la traduction

Dans un article célèbre, « Aspects linguistiques de la traduction » (le titre anglais est simplement : « On Translation »), Roman Jakobson distingue trois formes de traduction : la traduction intralinguale ou reformulation (en anglais « rewording ») ; la traduction interlinguale, de langue à langue, qu'il qualifie de « traduction proprement dite » ; enfin la traduction intersémiotique, qui « consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen de signes non linguistiques » (Jakobson, 1963, p. 79). Ces trois formes de traduction sont présentes, à différents degrés, dans les manuels de toutes les disciplines (la première est commune à tous les enseignements, et la troisième dès qu'il est fait appel au support de l'image), mais pas nécessairement les trois à la fois. C'est néanmoins le cas dans une discipline fondamentale pour toutes les langues en France : le français.

1.1 Traduction(s) et réécritures dans les manuels de français

Dans un manuel de seconde (Stissi et al., 2004), on trouve un exercice qui consiste à comparer un poème écrit par Aragon sur Chagall à un des tableaux du peintre, Le village en fête, afin que l'élève puisse étudier : « les procédés (néologismes, métaphores, associations d'images) qui permettent au poète de dire le tableau, de le peindre avec des mots » (ibid., p. 27). Le rapprochement avec la traduction intralinguale (appelée en l'occurrence « réécriture ») est souligné par une citation de Didier Anzieu (Le corps de l'œuvre, Paris, Gallimard, 1981) : « Mais le conseil que les anciens aimaient à donner aux débutants reste toujours valable, celui de ré-écrire un grande œuvre pour se faire la main. Ainsi Cocteau avec La machine infernale (1934), Robbe-Grillet avec Les Gommes (1953) refont dipe-Roi. Raymond Radiguet recommence La Princesse de Clèves. Robinson Crusoé de Daniel de Foe n'a cessé, en deux siècles et demi, d'inspirer tout un éventail d'écrivains qui va des plagiaires aux créateurs » (ibid, p. 29). De tels exercices se trouvent dans le premier chapitre du livre, intitulé « Le travail de l'écriture ». Dans un autre manuel de français (Eterstein et al., 2001), ces formes de « traduction » font l'objet d'une analyse systématique.

1.2 Imitation, transposition, adaptation

Les auteurs partent du constat suivant : « La littérature est constituée pour une large part d'imitation, d'adaptation, de reprises, ou de détournements. Pour autant, ces phénomènes de réécritures n'engendrent pas l'uniformité. Ils participent au contraire d'un processus dynamique où sont en jeu la tradition et la rupture, le modèle et la singularité, l'usuel et l'original » (op. cit,, p. 65). L'approche est ensuite affinée, trois formes de réécriture étant répertoriées : « par imitation, transposition et adaptation » (ibid.) ; la réécriture par imitation est subdivisée en parodie et en pastiche ; la réécriture par transposition et adaptation (qui « consiste à faire passer une production d'un domaine à un autre ») peut s'effectuer par changement de genre, de narrateur, de point de vue, de forme de discours, de registre, de niveau de langue ; par ailleurs, ces transformations « obéissent à des stratégies d'écriture », en fonction des « intentions de l'émetteur », du « destinataire auquel on s'adresse », « de la situation d'énonciation », du « contexte de production de l'œuvre » (ibid.).

1.3 La traduction « proprement dite »

On reconnaît là sans mal les catégories établies, notamment, par Gérard Genette dans Palimpsestes. La littérature au deuxième degré. Mais allons à la source : qu'y découvre-t-on au sujet de la « transformation sérieuse, ou transposition » ? Qu'elle est « sans nul doute la plus importante de toutes les pratiques hypertextuelles » (Genette, 1982, p. 291), et qu'au sein de cette catégorie, « la forme de transposition la plus voyante, et à coup sûr la plus répandue, consiste à transposer un texte d'une langue à une autre : c'est évidemment la traduction, dont l'importance littéraire n'est guère contestable, soit parce qu'il faut traduire les chefs-d'œuvre, soit parce que certaines traductions sont elles-mêmes des chefs-d'œuvre » (ibid., p. 293). C'est pourquoi l'on trouve dans les manuels de français de nombreux extraits d'œuvres étrangères : l'enseignement des œuvres traduites est en effet de plus en plus à l'ordre du jour dans l'Education nationale, comme l'atteste l'existence d'un récent Programme national de pilotage sur la question (voir Chevrel, 2007).

Si la traduction « proprement dite » est bel et bien présente dans les manuels de français, l'original figure parfois en regard. Dans le manuel de seconde déjà cité, on trouve ainsi un assez long extrait du Chevalier Harold de Byron et du Faust de Goethe dans la version originale et en français (Stissi et al., 2004, p. 441-445). La question qui se pose est donc la suivante : puisque l'analyse des transformations propres à la traduction intralinguale (d'un texte à l'autre) et à la traduction intersémiotique (comparaison d'œuvres littéraires et d'œuvres picturales, etc.) a déjà sa place dans les manuels de français (ce sont les « réécritures »), alors pourquoi l'analyse des transformations propres à la traduction proprement dite n'aurait pas sa place dans l'enseignement secondaire ? Celle-ci n'est-elle pas une réécriture à part entière, et même doublement ?

1.4 Traduction et interdisciplinarité

Poser la question, c'est y répondre. Deux ateliers du séminaire national L'enseignement des œuvres littéraires en traduction (Chevrel, op. cit.) ont porté sur des thèmes on ne peut plus parlants à cet égard : l'un est consacré aux « traductions, retraductions, traductions comparées », l'autre à « réécriture et traduction : perspectives pédagogiques ».

La traduction (sous toutes ses formes), par conséquent, n'est donc pas réservée aux seuls enseignants de langues étrangères et uniquement dans le cadre de leur formation à l'université : elle est aussi à aborder dans le cadre de l'interdisciplinarité.

En classe de terminale littéraire, était au programme de l'épreuve de lettres en 2004-2005 Le Procès de Kafka et son adaptation cinématographique par Orson Welles. Voici ce qu'en dit un « document d'accompagnement » :

Qui dit adapter dit transposer, traduire (trahir ?), dire autrement, ce que le livre dit en mots et chapitres, notamment par les images, les enchaînements d'images et de séquences filmiques. Qui dit adaptation dit aussi détachement, distance, liberté par rapport au texte écrit : les dialogues et le scénario contribuent à cette prise de distance puisqu'ils sont eux-mêmes une libre traduction du roman originel, à la fois par la sélection opérée dans les dialogues du roman et par la transcription d'un langage écrit en langage filmé. Cette distance est accentuée par la traduction dans une langue étrangère : passage de l'allemand à l'anglais, d'abord puis sous-titres en français pour le spectateur français qui visionne le film de Welles en VO, sous-titres qui ne sont d'ailleurs pas toujours fidèles aux dialogues en anglais. (Eduscol, 2005, p. 31)

On voit l'utilité qu'il y a de faire travailler ensemble l'enseignant de lettres, le germaniste (il existe de nombreuses traductions françaises du Procès) et l'angliciste, pour la version d'Orson Welles (à de très nombreux niveaux, dont certains l'analyse des sous-titres, par exemple sont accessibles bien avant la Terminale). L'intérêt d'une telle approche interdisciplinaire (naturellement extensible aux autres langues) est évident, mais pour s'en rendre compte il faut se placer en aval, à l'échelle d'une œuvre entière. Du coup, en amont, il devient indispensable de revoir ce qu'il faut entendre par « traduction » en tant qu'exercice scolaire afin d'en faire un outil moderne, qui va d'ailleurs au-delà de sa dimension littéraire.

2. Thème/version et traduction

Au XIXe siècle, l'enseignement des langues vivantes était calqué sur celui des langues anciennes, du moins en ce qui concerne l'importance accordée à la traduction, sans laquelle il n'était pas d'apprentissage possible. Mallarmé, poète, mais aussi professeur d'anglais dans le secondaire, ne pouvait concevoir qu'il en fût autrement, ainsi qu'il l'explique dans ses Thèmes anglais : « Puis vient bientôt l'heure où, un dictionnaire très sérieux [...] placé sur sa table de travail, il faut que l'étudiant s'essaie à traduire soit de l'Anglais en Français, soit du Français en Anglais. Le désir le plus violent d'innover ne permettra jamais à qui prend la plume pour travailler, seul, un instant, de faire autre chose que des Versions ou des Thèmes ; peut-être vaut-il mieux dire des Thèmes d'abord, puis des Versions » (1945, p. 1057). L'ouvrage, fruit de l'enseignement prodigué au Lycée Fontanes à Paris (aujourd'hui Lycée Condorcet), est formé d'un millier de phrases de thème illustrant cent règles de grammaire : « L'enfant eût-il la plus claire des grammaires et le plus complet des dictionnaires, il est bon encore qu'un Cours de Thèmes lui rappelle la règle avant chaque exercice, l'aide de notes relatives à la traduction des mots ; bref, mette tous les matériaux du travail sous les yeux » (ibid., p. 1062). C'est l'idiomaticité qui est visée avant tout (ibid., p. 1061) :

Il n'y a pas lieu à innovations dans un exercice aussi traditionnel que le Thème, et tout est là simplement : trouver des phrases qui, sous leur aspect français, sachent tout d'abord éveiller l'intérêt, puis rendues à l'Anglais originel, possèdent comme un droit à se fixer dans l'esprit. Ce droit, pour l'avoir, il faut que les exemples d'un bon Cours de Thème, une fois traduits et corrigés, se trouvent appartenir, à quelques titres, au fonds même de la langue anglaise.

Il est facile d'en trouver la transposition moderne dans quantité de manuels de traduction aujourd'hui (que ce soit pour l'anglais et le français mais aussi pour l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le chinois, etc.).

La méthode suivie est fondamentalement la même à un siècle de distance : recherche de l'idiomaticité, systématicité de l'exercice, notes d'accompagnement de toutes sortes afin de parvenir peu à peu à un degré de maîtrise très élevé. La différence, c'est que cet « exercice aussi traditionnel que le Thème », comme dit Mallarmé, (et l'on pourrait le dire tout autant pour la version) n'est maintenant sauf dans le cas des langues anciennes l'objet d'une pratique systématique qu'après le baccalauréat.

L'intérêt de tels exercices est indéniable, mais il n'en reste pas moins qu'il ne faudrait pas confondre pour autant le thème/version et traduction, et ce pour trois raisons. On ne s'attardera pas sur la première, tellement elle est évidente : thème et version sont des exercices à visée essentiellement pédagogique (et, dans le cas des examens et des concours, à visée docimologique, ou, si l'on préfère, de sélection). La deuxième, c'est qu'en général « à la différence du thème et de la version, la traduction (stricto sensu) est à elle-même sa propre fin et le texte traduit est la raison de l'opération traduisante » (Ladmiral, 1979, p. 41) : la traduction française du Procès de Kafka utilisée en classe par le professeur, ou la traduction anglaise utilisée dans l'adaptation à l'écran par Welles, n'ont pas été faites à des fins pédagogiques, même à des fins littéraires. Là encore, il n'est pas utile d'insister davantage (on se reportera à Chevrel, 2007). Il y a cependant une troisième raison, plus fondamentale.

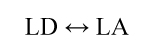

Cette raison tient, pour ainsi dire, dans ce jugement porté par Mallarmé (voir supra) sur l'exercice de traduction de type scolaire : « il n'y a pas lieu à innovations dans un exercice aussi traditionnel que le Thème ». Autrement dit, la traduction (scolaire) est un exercice, et n'est qu'un exercice. Le corollaire de ce principe, c'est celui de l'idiomaticité : version et thème ont ceci en commun qu'ils doivent, pour qu'on les considère comme réussis, donner l'impression d'avoir été écrits directement dans la « langue cible », ou dans la « langue d'arrivée » (LA) sans qu'il y ait la moindre trace (la plupart du temps pénalisée) de la langue source ou « langue de départ » (LD), selon une terminologie moderne. Cette vision des choses n'est pas sans trouver écho dans la conception de la traduction littéraire « proprement dite », ainsi que l'atteste la citation suivante d'André Gide (cité par Larose, 1989, p. 15) :

Il importe de ne pas traduire des mots, mais des phrases et d'exprimer, sans en rien perdre, pensées et émotions comme l'auteur les eût exprimées s'il eût écrit directement en français, ce qui ne se peut que par une tricherie perpétuelle, par d'incessants détours et souvent en s'éloignant beaucoup de la simple littéralité.

Comme il est, par définition, impossible de savoir à quoi l'œuvre aurait ressemblé si l'auteur l'avait écrite « directement » en français, la conclusion s'impose : la traduction ne peut qu'être déficiente par rapport à l'original (ou « défective », selon Berman, 1992). La boucle est bouclée : la traduction est soit un exercice purement scolaire soit une version nécessairement imparfaite, destinée à compenser l'incapacité de lire le texte « dans l'original », solution considérée par conséquent de loin la meilleure car ce n'est que de cette manière que l'on a accès « directement » à l'œuvre.

Cette vision de la traduction, qui perdure encore de nos jours, n'est cependant pas la seule possible (voir Oustinoff, 2007). L'Allemagne romantique, comme l'a si bien montré Antoine Berman, en a forgé une radicalement nouvelle, et notamment Novalis :

En affirmant, au moins implicitement, que la traduction « potentialise » l'original, Novalis a contribué à nous faire sentir que gains et pertes, ici, ne se situent pas sur le même plan. Ce qui veut dire : dans une traduction, il n'y a pas seulement un certain pourcentage de gains et de pertes. A côté de ce plan, indéniable, il en existe un autre où quelque chose de l'original apparaît qui n'apparaissait pas dans la langue de départ. La traduction fait pivoter l'œuvre, révèle d'elle un autre versant. (Berman, 1984, p. 20)

C'est une remise en cause de l'équation qui prévalait jusque-là, à savoir : œuvre = original. L'original est certes une donnée primordiale, mais ce n'est qu'une des versions (un des « versants »), de l'œuvre, qui ne saurait s'y réduire. Il n'y a donc plus de raison de considérer qu'une traduction est nécessairement défective. La traduction devient analysable non seulement en tant que simple reproduction de l'original, mais également en tant que production à part entière, d'où l'« innovation » (Mallarmé) et la créativité ne sont nullement exclues. Non que celles-ci soient extérieures à l'œuvre, comme c'est le cas pour une adaptation : l'œuvre les contient en puissance.

Il n'y a pas que le couple original/traduction qui se voit reconsidéré à neuf : c'est aussi le cas de la primauté accordée à la traduction cibliste, exempte d'« interférences » de la langue source. Il ne s'agit pas de plaquer, de manière aveugle, des éléments de la langue étrangère dans le corps de la traduction. Wilhelm von Humboldt insiste bien sur ce point :

En vérité, il faut attacher à cette conception [l'idée] que la traduction porte en soi une certaine coloration d'étrangeté, mais la limite où ceci devient défaut est ici très facile à tracer. Tant que l'on ne sent pas l'étrangeté, mais l'étranger, la traduction a rempli son but suprême ; mais là où l'étrangeté apparaît en elle-même et obscurcit peut-être même l'étranger, alors le traducteur trahit qu'il n'est pas à la hauteur de son original. (Humboldt, 2000, p. 39)

Ces deux conceptions de la traduction la première, que l'on peut qualifier de gréco-romaine, remontant à l'antiquité, la deuxième n'apparaissant à proprement parler qu'au XIXe siècle semblent, à bien des égards, antithétiques. Faut-il par conséquent prendre fait et cause pour l'une et rejeter l'autre ? C'est là, nous semble-t-il, en réalité une fausse question. Autant demander aux professeurs de physique de choisir entre la physique newtonienne et la physique quantique, aux professeurs de philosophie de choisir entre Platon et Derrida, aux professeurs de musique de choisir entre Beethoven et Schoenberg, et d'élaguer leurs manuels en conséquence. On peut au contraire imaginer que la seconde englobe la première en en faisant un cas particulier au sein d'une théorie (et d'une pratique) plus générale.

Mais il n'y a pas, entre ces deux conceptions, qu'une relation d'emboîtement qui les unisse, comme des poupées gigognes : il y a aussi, à la base, une nouvelle vision de la langue et des langues, qui ne saurait laisser indifférents les enseignants de lettres et de langues étrangères, mais aussi de philosophie (voir Cassin, 2004) et des autres matières, y compris scientifiques, que ce soit les sciences humaines (voir Nowicki et Oustinoff, 2007) ou les sciences « dures » (voir Lévy-Leblond, 2007).

3. Langues, traduction et mondialisation

Il y a, schématiquement, deux manières de considérer la langue par rapport à la pensée. La première, c'est celle d'un Descartes, dont Alain Badiou (in Cassin, 2004, p. 466) dit qu'elle se résume à considérer que « la transmission de la pensée est indifférente à la langue ». La deuxième, c'est celle d'un Wilhelm von Humboldt. Dans un de ses écrits, celui-ci dit en effet au sujet de la langue : « Sie selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Thätigkeit (Energeia) » (Humboldt, 2003, p. 315), qui se laisse traduire par « Elle-même n'est pas un ouvrage (ergon), mais une activité (energeia) ». Autrement dit, la langue n'est pas qu'un simple instrument passif au service de la pensée, elle est une force agissante, une énergie au sens aristotélicien du terme. Il n'est donc pas indifférent, selon Humboldt, que la pensée s'exprime dans telle ou telle langue : les langues ne sont pas interchangeables, chacune d'elles constituant une « vision du monde » (Weltansicht) qui lui est propre, conception qui allait être reprise et développée au XXe siècle notamment par Benjamin Lee Whorf dans Language, Thought and Reality (1956). Cette conception de la langue a des applications majeures dans l'enseignement secondaire.

En effet, si l'on considère que les langues ne sont pas interchangeables, alors la solution du « tout-à-l'anglais » que prônent certains (ce n'est pas, rappelons-le, la position de la France) est une impasse. Les anglophones sont en train de le constater eux-mêmes, comme le démontre un article récent du journal Le Monde intitulé : « Une étude britannique prône le multilinguisme en affaires » (Ricard, 2007). La conclusion de l'étude est sans appel : « L'idée selon laquelle l'anglais est la langue universelle pèche par simplisme ». Des marchés sont en effet perdus par les petites et moyennes entreprises britanniques à hauteur de 100 milliards d'euros par an, par manque des connaissances linguistiques voulues. Voilà qui confirme une autre étude, récente, faite par David Gradoll (2007) pour le British Council : les Anglo-saxons sont trop souvent monolingues, ce qu'ils pouvaient se permettre avant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, dans un monde de plus en plus multilingue. C'est pourquoi Leonard Orban, l'actuel commissaire européen au Multilinguisme, considère la chose suivante :

Les salariés devraient donc maîtriser, pour le plus grand bonheur de leurs employeurs, au moins trois langues : celle de leur pays d'origine, l'anglais bien sûr et un troisième idiome parmi les plus parlées de l'UE l'allemand, le français, l'espagnol ou l'italien. Sans négliger le russe, l'arabe ou le chinois. (Ricard, op. cit.)

L'apprentissage des langues (et pas seulement de l'anglais) n'est plus seulement un enjeu de second ordre : c'est devenu un enjeu politique (Voir Beacco et Byram, 2003). Quand Leonard Orban ajoute « sans négliger le russe, l'arabe et le chinois », il ne s'agit pas d'une remarque incidente : l'Europe doit être à la fois ouverte sur le monde extérieur, mais également ouverte, si l'on peut dire, en dedans, en direction de ses minorités arabophones, russophones, sinophones, etc. présentes sur son territoire et en mesure d'assurer des médiations de plus en plus stratégiques (voir Cassin, 2007).

3.1 Apprentissage des mécanismes de base de la traduction

Dans un tel contexte, où il est de plus en plus question d'apprendre des langues tout au long de sa vie, notamment professionnelle, l'important n'est plus tellement d'apprendre telle ou telle langue, mais d'apprendre à apprendre les langues. C'est là où la traduction, et plus exactement sa pratique, peut servir d'outil précieux, pour ne pas dire indispensable. Il existe d'excellents manuels de traduction, mais ils sont destinés avant tout à l'enseignement supérieur. Pourtant, il serait tout à fait possible de les transposer dans le cadre du lycée voire du collège, à condition naturellement, d'opérer les adaptations nécessaires.

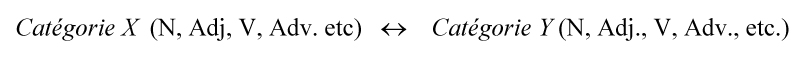

En allant au dictionnaire, un élève au collège découvre que « flûte » se dit en grec ancien aulos. Poursuivant sa lecture, il voit que « au son de la flûte » se dit pros aulon. Il s'interroge : pourquoi au son de est rendu par une simple préposition, en l'occurrence, pros (« vers », « devant », etc.). En anglais, en allemand, en russe ou en chinois, c'est la même chose : un préposition suffit, là où le français a besoin de plusieurs mots. Chemin faisant, il se rend compte que les catégories grammaticales permutent : à l'anglais he almost fell correspond en français il a failli tomber (l'adverbe s'est changé en verbe), mais en consultant un dictionnaire anglais-allemand il voit qu'il faut traduire par er wäre fast gefallen (littéralement « il serait presque tombé ») et ainsi de suite de langue en langue. Cette opération, appelée selon les auteurs transposition, ou, de manière moins polysémique, recatégorisation, se laisse aisément formaliser sous la forme :

Néanmoins, la dimension ludique n'est pas à exclure, et c'est sans doute celle-là que préférera l'enfant, même si l'adulte ne peut y rester insensible :

Néanmoins, la dimension ludique n'est pas à exclure, et c'est sans doute celle-là que préférera l'enfant, même si l'adulte ne peut y rester insensible :La transposition est au fond un jeu de chassé-croisé par-dessus la barrière des langues : on reçoit de l'original, comme un dépôt précieux, le trésor du sens, mis on le répartit sur des cases de notre choix (Vinay, 1968, p. 742).

Il en va de même de la plupart des opérations répertoriées par les manuels de traduction de manière systématique (voir notamment Ballard, 2004).

La connaissance de ces mécanismes permet de lutter contre les interférences d'une langue sur l'autre, dans le sens « thème » aussi bien que dans le sens « version » et, par conséquent, de s'exprimer de manière plus idiomatique : c'est ce que disait déjà Mallarmé, en bon pédagogue. De ce point de vue, apprendre la traduction, c'est mieux qu'apprendre les langues : c'est apprendre à les apprendre.

3.2 La traduction n'est pas qu'une technique

Néanmoins, on aurait tort de croire que la traduction n'est qu'une technique, au service d'une correspondance biunivoque entre une langue de départ (LD) et une langue d'arrivée (LA), formalisable sous la forme :

Que ce soit aussi une technique, c'est bien évident. Si l'on prend l'entrée « almost » (le raisonnement pourrait bien sûr être effectué sur une autre langue que l'anglais !) dans un dictionnaire bilingue, voilà ce qu'on y trouve (Le Robert & Collins Senior, 2002) :

Que ce soit aussi une technique, c'est bien évident. Si l'on prend l'entrée « almost » (le raisonnement pourrait bien sûr être effectué sur une autre langue que l'anglais !) dans un dictionnaire bilingue, voilà ce qu'on y trouve (Le Robert & Collins Senior, 2002) :

almost [...] adv presque [traitement;SPECIAUX;149] I had ~ forgotten about it j'avais presque oublié [traitement;SPECIAUX;149] he ~ fell/died il a failli tomber / mourir [traitement;SPECIAUX;149] you're ~ there vous y êtes presque [traitement;SPECIAUX;149] I can ~ do it j'arrive presque à le faire, j'y arrive presque [traitement;SPECIAUX;149] ~ finished/cooked/cold presque fini/cuit/froid [traitement;SPECIAUX;149] ~ always presque toujours [traitement;SPECIAUX;149] He's ~ certainly been murdered Il est pratiquement certain or très probable qu'il a été assassiné [traitement;SPECIAUX;149] ~ a month presque un mois, près d'un mois.

Grâce aux apports des travaux des linguistes et des traductologues, il est aujourd'hui facile d'expliquer non seulement pourquoi He almost fell est à rendre par il a failli tomber mais aussi pourquoi I can almost do it, c'est j'arrive presque à le faire ou j'y arrive presque et non *Je peux presque le faire, ou pourquoi He's almost certainly been murdered ne peut se rendre par *Il a presque certainement été assassiné, etc. Le rôle de l'enseignant est, à cet égard, primordial : la plupart des apprenants ne peuvent parvenir, d'eux-mêmes, à inférer les mécanismes sous-jacents sans aide extérieure. Une application évidente de la traductologie, c'est justement l'utilisation raisonnée du dictionnaire, outil de base, que ce soit pour le français ou les langues anciennes et modernes. Au lieu d'être un inextricable labyrinthe pour le commun des mortels, le dictionnaire devient alors un lieu dont on possède un fil d'Ariane pour toutes les entrées, ce qui facilite d'autant l'apprentissage des langues.

L'écueil qui guette cependant le profane devenu initié et peut-être plus encore l'enseignant, en raison justement de sa maîtrise du sujet, c'est d'oublier qu'une technique, pour efficace qu'elle soit, n'est jamais qu'un moyen. En particulier, tous deux risquent de croire que, de langue à langue, il n'y ait que des correspondances formalisables sous la forme : A = B.

3.3 Traduction et intraduisibles

Dans un article célèbre, Emile Benveniste montre en effet qu'il serait faux de poser l'égalité suivante, relevée dans le dictionnaire :

Le mot français ne vient-il pas du latin, de même que cité vient de civitas ? Certes, mais c'est oublier que citoyen dérive de cité alors qu'en latin c'est civitas qui dérive de civis, ce qui change tout. Il existe en effet deux cas de figure, le modèle latin et le modèle grec (Benveniste, 1974, p. 279) :

Voilà pourquoi civis n'est pas, à proprement parler, l'équivalent de citoyen mais de concitoyen, car « la civitas romaine est d'abord la qualité distinctive des cives et la totalité additive constituée par les cives » (ibid., p. 278). Il n'en va pas de même dans le modèle grec, où la notion de polítês est bien à traduire par citoyen, car elle se construit à partir de la pólis, c'est-à-dire de la cité : « Ces deux notions, civitas et polis, si voisines, pareilles et pour ainsi dire interchangeables dans la représentation qu'en donne l'humanisme traditionnel, se construisent en réalité à l'inverse l'une de l'autre » (ibid., p. 279). La question n'intéresse pas que les spécialistes de langues anciennes. En effet, Emile Benveniste relève (ibid., p. 280), les correspondances suivantes :

fr. cité : citoyen

angl. city : citizen

all. Burg : bürger

russe gorod : grazhdanin

irlandais cathir : cathrar

Dans toutes ces langues, c'est le modèle grec qui l'a emporté, même quand dans le cas des langues romanes (on pourrait ajouter l'espagnol, l'italien, le roumain, etc.). Par conséquent, sous des mots en apparence identiques (polis = civitas = cité = city = gorod, etc.) apparaît l'intraduisibilité des langues, où Mallarmé voyait, à l'instar de ses contemporains, une imperfection dans Crise de vers : « les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême» (op. cit., p. 363). Ce n'est plus le cas aujourd'hui :

Parler d'intraduisibles n'implique nullement que les termes en question, ou les expressions, les tours syntaxiques et grammaticaux, ne soient pas traduits et ne puissent pas l'être l'intraduisible, c'est plutôt ce qu'on ne cesse pas de (ne pas) traduire. (Cassin, 2004, p. xvii)

Cette question intéresse par conséquent aussi les enseignants de philosophie, dans la mesure où ils peuvent être amenés à « penser la philosophie en langues » (Cassin, 2004, p. xvii), voire les enseignants d'autres disciplines. C'est le cas notamment des enseignants d'histoire. Dans l'avant-propos au manuel Histoire/Geschichte. L'Europe et le monde depuis 1945 (Geiss et Le Quintrec, 2006), ouvrage conçu pour être utilisable aussi bien par les terminales L/ES/S en France que dans l'ensemble des différents Länder qui composent l'Allemagne, on peut en effet lire la chose suivante (les italiques sont de nous) :

De la sorte, les deux versions française et allemande du manuel sont identiques puisqu'elles suivent le concept initialement élaboré, comprennent les mêmes documents, la même mise en page, le même appareil cartographique, photographique et iconographique (renouvelé de part et d'autre car chacun a puisé dans la documentation de l'autre). Pour autant, les différences sémantiques apparaissent et sont partie intégrante de l'analyse. Chacun le sait et le sent : les mots en apparence équivalents sur le simple plan de la traduction n'ont pas la même signification d'un pays à l'autre. Ainsi en va-t-il de termes aussi courants que l'Etat, la nation, la culture, la religion... qui n'ont de part et d'autre de la frontière ni le même usage, ni la même tradition, ni les mêmes contours. (Geiss et Le Quintrec, 2006, p. 2)

Conclusion

La mondialisation fait de la diversité culturelle un enjeu capital (Wolton, 2003) et de la connaissance des mécanismes de la traduction une nécessité de plus en plus évidente. Reléguée à l'arrière-plan de l'enseignement des langues vivantes dans le secondaire, la pratique de la traduction demande à être non pas introduite à nouveau sous la forme qu'elle revêtait au XIXe siècle mais à être « refondée » (Charvet et Soler, 2005) sur des bases nouvelles, en s'appuyant notamment sur les acquis de la traductologie.

Par ailleurs, s'il y a une chose que cette discipline est parvenue à démontrer, c'est qu'une approche moderne de la traduction est impensable (aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur) sans le recours à l'interdisciplinarité. Les passerelles sont nombreuses entre français et langues étrangères. Goethe ne disait-il pas : « Qui ne connaît pas de langues étrangères, ne sait rien de la sienne » (Kersaudy, 2001, p. 147) ? Mais elles sont également nombreuses avec d'autres disciplines, une fois prises en compte les trois formes de traduction distinguées par Roman Jakobson et non plus seulement la traduction proprement dite. En particulier, dans le monde de l'image et du multimédia qu'est le nôtre, il devient de moins en moins concevable de faire l'impasse sur la dimension intersémiotique de la traduction.

Enfin, le terme de tâche communicative est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans l'enseignement des langues vivantes, afin de souligner que l'apprentissage des langues étrangères a pour principale finalité de « communiquer ». Mais la traduction n'est-elle pas une « tâche communicative » par excellence ? Qu'adviendrait-il de la « communication » à l'échelle internationale sans la traduction ? Que saurions-nous du monde dans lequel on vit et du « village global » cher à Marshall McLuhan ? Il ne s'agit donc pas seulement d'apprendre à parler la langue de la traduction (Umberto Eco) : la traductologie est une science humaine qui nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

novembre 2007

Références

Ballard, Michel, Versus : la version réfléchie. Vol. 1, Repérages et paramètres, Gap, Ophrys, 2003 ; Vol. 2, Des signes au texte, Gap, Ophrys, 2004.

Beacco, Jean-Claude, Byram, Michael, Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. De la diversité linguistique à l'éducation plurilingue, Strasbourg, Division des Politiques linguistiques, Conseil de l'Europe, 2003. En ligne sur <www.auf.org/docs/1/pol-ling-edu-2003-07.pdf>

Benveniste, Emile, « Deux modèles linguistiques de la cité », Problèmes de linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, 1974.

Berman, Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, 1995.

Berman, Antoine, L'Epreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984.

Cassin, Barbara (dir.), Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Le Seuil / Le Robert, 2004.

Cassin, Barbara, « Intraduisible et mondialisation », in Nowicki, Joanna, Oustinoff, Michaël (dir.), Traduction et mondialisation, revue Hermès, CNRS éditions, à paraître en décembre 2007.

Charvet, Pascal, Soler, Patrice, Guide pédagogique du professeur pour l'enseignement des langues anciennes en collège et lycée, Paris, Eduscol, octobre 2005. En ligne sur <http://eduscol.education.fr/D0013/guide_pedago_prof.pdf>

Chevrel, Yves, (dir.), Programme national de pilotage. L'Enseignement des œuvres littéraires en traduction, Actes du séminaire national organisé par la direction générale de l'Enseignement scolaire le 23 et 24 novembre 2006, Paris, Direction de l'Enseignement scolaire du Ministère de l'Education nationale, 2007 (à paraître).

Dictionnaire français-anglais Le Robert & Collins Senior, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2002.

Eco, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, trad. de l'italien Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 2007.

Eterstein, Claude et al., 1re. Les nouvelles pratiques du français, Paris, Hatier, 2001.

Geiss, Peter, Le Quintec, Guillaume, Histoire/Geschichte. L'Europe et le monde depuis 1945, Paris, Nathan/Klett, 2006.

Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982.

Graddol, David, English Next, Londres, The British Council &The British Company (UK) Ltd, 2006 (nlle éd., 2007). En ligne sur < http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm >

Humboldt, Wilhelm von, « Introduction à l'Agamemnon », in Thouard, Denis (dir.), Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage, Paris, Le Seuil, 2000.

Humboldt, W. von, Über die Verschiedenheit des menschliechen Sprachbaues. Über die Sprache, Weisbaden, Fourier Verlag, 2003.

Jakobson, Roman, « Aspects linguistiques de la traduction » (1959), Essais de linguistique générale, trad. Nicolas Ruwet, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 71-86.

Kersaudy, Georges, Langues sans frontières. A la découverte des langues de l'Europe, Paris, Autrement, 2001.

Ladmiral, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, 1979.

Larose, Robert, Théories contemporaines de la traduction, Québec, Presses de l'Université de Québec, 1989.

Kafka-Welles : document d'accompagnement, Paris, Eduscol, 2005. En ligne sur < www.ac-noumea.nc/lettres/Kafka.pdf>

Lévy-Leblond, Jean-Marc, « Sciences dures et traduction », in Nowicki, Joanna, Oustinoff, Michaël (dir.), Traduction et mondialisation, revue Hermès, CNRS éditions, à paraître en décembre 2007.

Mallarmé, OEuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1945.

Nowicki, Joanna, Oustinoff, Michaël (dir.), Traduction et mondialisation, revue Hermès, CNRS éditions, à paraître en décembre 2007.

Oustinoff, Michaël, La traduction, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n°3688, nlle éd. 2007.

Ricard, Philippe, « Une étude britannique prône le multilinguisme en affaires », Le Monde, 25 sept. 2007.

Stissi, Daniel et al., Français seconde. Textes, genres et registres. De l'Antiquité à nos jours, Paris, Delagrave, nlle éd. 2004.

Vinay, Jean-Paul, La traduction humaine, in André Martinet (dir.), Le langage, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1968,

Whorf, Benjamin Lee, Language, Thought and Reality, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1956.

Wolton, Dominique, L'autre mondialisation, Paris, Flammarion, 2003.

Pour citer cette ressource :

Michaël Oustinoff, Pour une approche moderne de la traduction, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2007. Consulté le 23/01/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/langues-et-langage/des-langues-tres-vivantes/langues-et-interculturalite/pour-une-approche-moderne-de-la-traduction

Activer le mode zen

Activer le mode zen